INS国际讲座 11# -3 2017 9/13 zoom 讲者:黄孙权 整理:蒋坷均、荒原狼、张移北、李雁军

第二届网络社会年会主题为:与列斐伏尔前行:数码时代的空间政治经济与日常生活批判,会前网络社会研究所组织了列斐伏尔核心文本精读讨论班。本文为第三次“从城市到都市社会”zoom录音整理。

同学报告文档 Writing on Cities Part III Space and politics p185-204 导言第一部分郭博雅 导言第二部分张含 后技术社会机制张含 Part IV Interview, the Urban in Question, p209-218 都市问题 仝昭祥 申童 陈杨凤逸

Urban Revolution form city to urban society p1-22 从城市到都市社会 田长丰 urban myths and ideology p103-114 《城市神话与意识形态》导读 关茂铟 李雁军

今天有两个文本要讲,第一部分是《书写城市》(Writings on Cities)(文集节选了《空间与政治》(Space and Politics)的两篇文章,“导言”和“后技术社会的机构”)。《空间与政治》这本小书,按照法文本,是1973年出版,写于1974年的《空间生产》(The Production of Space)之前,有人说它是《接近城市的权利》(Right To The City) 的第二部。在《接近城市的权利》这本小书里他没有说清楚的地方,他想要在这本书里重新解释一遍。 回到上次我们讲的重点,各位同学理解时最好先先掌握一些概念。“都市社会”对列斐弗尔来说是一个理论上的假设,你也可以把它当作一个理想型(ideal type),或者说是我们的理论和欲望想达到的那种总体生活的想象,而现在这个总体生活、这个都市社会被抽象空间(abstract space)所统治,就好像马克思所描写的商品统治了世界一样,这是第一个概念。 第二个概念是“接近城市”,目前有两个不同的翻译,简体版译为“进入城市”,但我通常会把它译为“接近城市”,因为城市或者说都市在这里已经不仅是一个空间的概念,而“进入”好像有一个空间的界限,所以我通常把它译为“接近城市的权利”。换句话说,城市本身就是一种权利,是人们聚集、交换、相遇、集合的所在,接近城市的权利基本上是一个社会权利。它允许人们享受都市设施,城市改变我们的梦想,给人们实践的机会,享受都市里面的节庆、教育、医疗、休闲等等。 很多人会去纽约、巴萨罗纳等各种地方,像你们来到杭州念书,有一个重要的目的就是你可以脱离原本的生活。因为某种程度上,城市是个允诺之地(promise land),你来了城市之后,不但可脱离原本地方的文化社会的束缚,也会觉得梦想有可能实现。因之,接近城市的权利也是人之所以成为人的所在,它是一个存在的权利,是第二个含义。列斐伏尔在后面的文章里会不断地提到,接近城市的权利必定需要城市的中心性。它有点像磁铁的力量,可以包容各种差异的力量,也可能是一个决策的中心,有点像条条大路通罗马的概念,有一个集中力量。 这是我在上课前先讲的部分,大家不要忘记这个部分。

第二本书,《都市革命》(The Urban Revolution),这本书比较特别,写于1970年,如果各位有时间一定要看一下尼尔·史密斯(Neil Smith)写的前言。尼尔·史密斯在2012年去世,是大卫哈维(David Harvey)的学生,他最有名的一本书《不均衡发展:自然、资本和空间生产》(Uneven Development: Nature, Capital, and the Production of Space)是谈新自由主义地理学或者叫做“差异地理学”(uneven geography)非常重要的著作。尼尔·史密斯给这本书非常高的评价,写于1970年刚好是在1968年5月学运革命之后,所以这本书是从理论上来回应1968年的五月风暴,对于学生在街头干的很多事情、革命为什么没有成功的解释等等。虽然1968年的革命失败了,但这本书抓到了当时革命对人的启发,列斐伏尔把都市的政治放在整个政治重组的核心地位。所以这本书和我们之前所读到的列斐伏尔的写作风格差别很大,它意外地严谨、有结构、也非常政治。也就是说,他看到68年留给他的希望,要透过这本书重新回顾,唤起我们曾经想象过的,而且几乎实践了的都市生活是什么样子。所以这本书跟《接近城市的权利》有很大的差别。 列斐伏尔从小出生在法国南部的乡村,到索邦大学念书之后才向往苏维埃革命,然后才跟国际情景主义这些前卫运动混在一起。1928年他参加共产党,之后的9年时间他写了大量政治人类学的书,一直到了赫鲁晓夫时期,他对斯大林主义失望以后才离开法共。有一说他没有主动离开法共,在1958年是被法共逐出去。因为他跟法共吵架,说法共没有将都市政策放在核心的推动政策里。左派的都市政策跟右派的都市的政策差不多,对此,这本书有非常详细的说明,说明为什么他非常不满法国共产党。他被逐出法共之后才开始研究不同的东西:乡村社会学、政治的构造(fabric),还有日常生活的构造等等。尼尔·史密斯评价此书是一个开创之路,请大家想一下这是什么意思。 我大概勾勒一下那时候的状况。那时候所谓的右派(或说自由主义)的都市社会学,基本上是芝加哥都市社会学(Chicago School of Sociology)那一套,以经验式研究为主,如路易斯·魏尔斯(Louis Wirth)那些人。“以经验为主”就是说,他们觉得那么多人来到芝加哥,有韩国人、中国人、波多黎各人等各种人,城市最重要的问题是要融合他们,让他们符合,融合进美国都会的单一的、文明生活。有点像上海的那些出租车师傅,我在车上听过非常多次,总是抱怨那些外省来的没文化的人破坏了上海大都会文化。都市社会学的重点是要让他们(移民,外省人)变得有都市文化,这是芝加哥学派一个非常重要的观点。这个学派主宰了都市社会学将近30年的时间,讲都市生态学,人类学的都市经验, 都会生活风格,都市就是一种生活方式(urban is a way of life)这句名言可总结其思想。芝加哥大学很奇怪的,比如到70年代又出了米尔顿·弗里德曼(Milton Friedman),搞新自由主义的那坏男孩。这是右派对于都市的看法,意图解释什么是现代城市文明的生活,如何认同以中产阶级、白人社会为主的生活价值。 这对于列斐伏尔来说显然是右派的。左派呢?其实左派也没有好到哪里去,马克思主义者,脑袋中都有有上层结构和下层结构的解释社会的图像。他们觉得都市是上层结构,是一个剥削、消费、展示,娱乐的空间。左派一直以来重视的是下层结构,即经济结构。城市信仰、法律、道德、大学是一样的,是由下层建筑所决定的虚假意识型态,共产主义竟然第一次同意无政府主义,竟瞧不起城市,觉得城市是万恶的根源,是资本主义发展的基地,所以不会把革命的目标放在城市里。那么列斐伏尔面对的问题就是,他想要在左右派的夹缝里头找到新的看法,告诉大家都市社会学很重要,应该重新严肃且严谨地看待都市社会学,这是他那时候的作战目标。 念理论第一重要的是要去理解那个生产理论的语境(context),为什么他那个时候要这样做,有他的道理。简单来讲,他觉得资本主义和社会主义在都市政策根本没有什么区别,左派更应该有一些新的看法,否则根本没办法跟右派斗争。 另外一点是福柯(Michel Foucault),我们多次讲过他的异质乌托邦(heterotopia)。异托邦对福柯来说是一个特定的时间与空间的存在,比如妓院、墓园、海盗船等等。福柯还举过一个特别漂亮的例子,什么叫异托邦?就是我们对着镜子的时候,镜子里头的我不是真的我,那个我就是异质乌托邦,或翻成差异地点。只有我看着那镜子里的不真实的我,我才可以看到我的背后,才可以看到我与我周遭的世界。所以异质乌托邦恰恰是一个可以映射我们自身处境的理论概念。在台湾,我们没有办法知道汉人有多坏,除非我们去看客家人的处境,客家人对汉人来说就是异质乌托邦,是汉人反思自身的镜子;同样的,我们也不知道客家人有多坏,除非我们看原住民的处境,因为原住民就是我们台湾社会汉人和客家人的镜子,看原住民处境这面镜子就知道我们汉人客家人有多么坏。这是福柯的概念。 列斐伏尔的用法不像福柯那么批判有想象力,列斐伏尔在这本书里用了多次异质(heterotopy)这个字,跟异托邦很接近。对列斐伏尔来说,只要能够逃离政治和历史的社会规范,都是异质性的。它只要能够切断商业交换,切断政治和地理所统治的城市,都有可能成为异质乌托邦,所以他的想象是比较宽泛、比较模糊的,这是他和福柯的根本差别。另外,他的很多用字也不太一样,譬如说,地方(place)跟居住(processing of habiting)是不一样的,居住 (inhabitat) 和住所 (habitat) 是不一样的,居住着(habiting) 先於习僻( habitus ,用布尔迪厄的概念)和 住所(habitat),他用字的区别要细心体会,虽然他却从来没有仔细解释清楚过。 对列斐伏尔来说,空间就是解放的希望。此书是街头带来的革命性社会改变以及城市空间的欢乐诵。他也批评当时的某些环境运动者,让自然臣服于工业化过程,变成意识型态的自然化。都市的公共空间、公园、花园和女性特质的想像,最终都使得城市与自然的关系是黑格尔的主奴关系。列斐伏尔绝对是个都市论者(pro-urbanist)。 另外,我希望各位再记住一件事情,这本书是1970年代写的,他的学生,居伊德波(Guy Debord),在1969年写了《景观社会》(The Society of the Spectacle),先于这本书。有趣的是,师生关系都有点弑父情结,想要把老师干掉,所以呢,德波对他有一点不满,曼纽尔·柯斯特(Manuel Castells)曾经做过他的学生也曾批评过他,很多人批评过他这本书,譬如过于浪漫主义,过于简单地把政治实践放在寄托在城市与空间理论上等等。 比如来自柯斯特的批评,觉得列斐伏尔是哲学的乌托邦主义者。对柯思特来说,都市是一个意识型态构造,而认为列斐伏尔从对都市的马克思主义分析,变成对马克思主义的都市论分析。(可见柯斯特的《都市问题》(urban question) ,1972法文版,1977英文版) 另一个来自大卫哈维,(1973 Social Justice And The City.)的批评,资本主义的工业化为都市提供条件,不能说都市为工业化提供条件,但大卫哈维后来又说工业资本主导的房地产资本仍要感谢都市化。这不就是列斐伏尔的辩证说法吗?他预见了世界城市的增长,到今日事实依然如此,都市化与工业化相互卷动益深,士绅化情况依旧,世界都市化即将变成现实。 空间最麻烦的是在对它的描述里被分割成不同的空间科学,成为一个静态的、没有运动(immobile)的学问。空间是我们的研究的对象,像是人与我们生活其中的容器。把空间当做某一个科学研究的对象,对他来说是一个意识形态盲区。这本书的第二章叫做盲区(blind spot),我们对空间的理解有著意识形态的盲点,必须要破解这个盲区。这是他不断地强调的。 他希望1968年5月街头革命性的社会改变,城市空间的那个欢乐颂不要消失,我们怎么持续这股力量,让我们不要忘记1968年——甚至是1920年代苏维埃在俄罗斯革命成功时的那种欢乐状态,这是他这本书最重要的目的。所以这本书既有非常严格的(相较于他之前的写作)理论的书写,也充满了梦想和革命的浪漫,这还是列斐伏尔的毛病。 当然他还有一些问题。书里有很多尺度并没有认真地分清楚,他用了非常多的全球(global)概念,也用了混杂(mixed)和私有(private),对我们现在来说,就是在国家-都会/都市-居住三个尺度的对应,他用近秩序(near order)跟远秩序(far order)来描写这互相影响的过程,,邻里关系就是一个近秩序。中间层次就是都市,远秩序是国家、全球、资本主义,在用法上没有仔细区分这个空间尺度问题,这也跟他对空间生产的看法有关。 我觉得尼尔·史密斯写的引论非常好。他说在这本书里,列斐伏尔有非常强烈的政治欲望,他给我们那种安稳的都市想象一个很不留情面的批评,每次我们觉得很安稳了,这个城市已经够好了,就有一个人在那叨叨念念说这不是我们要的,这不应该是我们要有的,这不应该是我们要的生活等等。尼尔·史密斯说列斐伏尔有一个毛病,我每次念他东西都有同感,也许这也是我喜欢他的原因,就是他每次写作原本都有一个目标,可是他每次写的过程都会超过/绕过原先的目标,他的写作非常具有鼓动性(suggestive),说服性(reaching)以及推动性(pushing)。但是,他原本要写都市社会,可一写就写到更远的地方去了。有人说他不够严谨也是这个意思,我们本来以为他要讲都市革命,可是你看了半天其实没有,他有这个开头,从这个开头他讲到很远的地方去了。他是一个非常有趣的家伙。 这本书让我们重新想像1968年的巴黎,还有1920年代的俄罗斯。对他来说革命不只是在街头上,革命也曾经在历史上发生过,我们可以回想1830年代,1842年1848年,法国人民公社发生的年代。对他来说想象力不只指向未来,有时候我们也要回头看。他常说革命要回头望,回看我们曾经,人类曾经创造过的最好的革命状态跟成就是什么,我们才会不满意我们现在的都市生活,这就是列斐伏尔的写作。我建议同学们把阅读《书写城市》和《 都市革命》当作是在是在阅读马克思的大纲,研究过程中的笔记,马克思先写了《政治经济学批判大纲》,最后才出了《资本论》。你把这些材料当成列斐伏尔的“大纲”,最后所有的东西总结在《空间生产》的那本书里。就可以了解前面这些文本和《空间生产》之间的关系。 我再提几个《书写城市》与《都市革命》中的几个重点。 1。建筑不是符号学,城市不是宿舍 首先,是关于建筑生产。列斐伏尔用了一个非常准确的比喻,一个是图纸(Paper),一个是规划(Plan)。建筑跟规划本来是一种社会实践,它必须掌握很多不同学科的知识,然后去做。可是慢慢地在训练过程中,建筑师被训练成为一个画图的人(Man Of Drawing),越来越像传统艺术学院的训练那样整天在画图,规划和设计就变成在纸上画画的东西,从白纸一张变成规划。我在画街道的时候,我在画建筑物的时候,我不会管建筑里的人长什么样,地方感情怎么样,也不用管里面的人的生活起居怎么样。所有的住宅都是三房两厅,不用管里面的人是三代同堂还是单身,全部模组化。规划界常常玩笑说,“纸上画画,墙上挂挂”讲的就是规划,它是实现不了的。所以列斐伏尔透过paper-plan的过程告诉我们,建筑训练是怎么样把自己限缩在图像思维中,最终只能处理房产或住宅平面的问题。 当建筑师被训练画图的时候,涉及到解码和编码的过程。当建筑师在画图的时候,必须把心中想象的东西表现出来,所以这是一个编码化(coding)的过程,用图纸来再现某个东西。而当别人读这个图纸的时候,是一个解码(decode)过程,在这里就有很多真实的东西不见了,变成一个再现关系,这在他的《空间生产》一书里讲的非常清楚。 可是建筑师(的主体)也很麻烦,他从绘图之人慢慢学会社会学、哲学、符号学,他开始跟政治家、经济学家、统计学家对话,所以他慢慢变成言辞之人(Man of Words)。很多建筑师不是画图画的多好,而是去接案子的时候很能跟甲方吹嘘,让说法符合甲方的意识形态,才会成为成功的建筑师。从Man of Drawing变成Man of Words。建筑师完全忘记建筑本来要解决的问题。建筑师关心符征(signfier),符旨(signified),符号系统,其实一般人根本不关心这个。因为建筑师、建筑学,包括住的人都被一个抽象的价值所控制,即他讲的抽象空间。抽象空间是什么?就是把一切真实的东西都用抽象的概念去表述。这个部分我觉得很重要,列斐伏尔在《空间生产》中花了很多章节谈这部份。 以前的建筑都是跟宗教和政治挂钩的,如建造政治中心,教堂等。建筑师这个专业最初可以形成就是因为教皇或者皇帝请他们去帮忙盖房子,他们才叫做建筑师,否则就叫做工匠、石匠、木匠。“建筑师”是因为有委托者委托你来做事,才出现的,跟当时的艺术家一样。在宗教和政治失去影响力的现在,建筑师都忘了他已经没有可以服务的帝王或教宗这种对象了,但他盖房子的时候就好像还有教宗和帝王,这是最大的麻烦。建筑师明明在盖住宅,还要搞什么宗教性、纪念性、符号性,这不是很荒谬吗?明明没有教宗了,神权的时代已经过去,也没有帝王了。这是列斐伏尔深刻的批评,所有读建筑的同学都该去好好读读这段,非常简短,但是如果你读懂了就知道他到底在骂什么。 建筑师盖房子,把都市计划完全简化为住宅计划,好像提供社会住宅(social house),提供住宅计划就完成规划了——都市规划当然不仅只是住宅计划,这是很明显的事情。建筑师太关心自己的表现,关心自己的意识形态被实现的过程,所以有非常多的社会空间,比如说一般人住的房子、穷人住的房子全部都被排除在他的考虑外了。他们表现得越积极,其他的社会空间就被排除的越远。我们现在去买房子不会敢要一个三代同堂的房子,没有这个选项,除非你很有钱,买个两三百平米的房子自己改造。大多数人的选择只能是套房,买一个小间的来维系自己。没有一个房子是可以让祖孙三代住的,适合单亲家庭的,适合多元成家,他们难道要求跟异性恋家庭一样吗?中国传统建筑每个客厅都有神主牌,可是我们现代的建筑设计完全不考虑神主牌的位置,因为建筑师根本没有在想这个事情,建筑师仅仅在画平面图,不会管你把神,把祖先牌位放哪里。当柯布西耶(Le Corbusier)在做光辉城市的时候,他取消了所有的公共空间,他的名言是:“曲线是不道德的。”。直线才是理性,效率,因而是道德的。他对柯布西耶最狠的一句批评就是:他的城市规划就是让城市变成宿舍(dormitory)。整个城市和宿舍一样,住在城市里就像就像住宿舍一样,没有任何差别。这句非常简短的话,就把现代主义那群人、现代主义建筑师都吊死了。这是我希望大家去想的事情。 2。空间生产也被生产 要提醒各位的第二点是关于空间科学。1972年在纽约MOMA的总体计划会议(The Universitas Project),很多当时影响力大的人都去了,符号学像罗兰巴特(Roland Barthes),建筑界很多人去了,像克里斯托佛·亚历山大(Christopher Alexander),当时在南特(Université de Nantes)任教的让·鲍德里亚(Jean Baudrillard)去了,阿兰·图海纳(Alain Touraine)去了。我讲一点学术八卦,说阿兰·图海纳, 研究工业时代的社会运动者,他是柯斯特的老师,柯斯特也曾经受教于列斐伏尔,然后鲍德里亚也在,鲍德里亚也是列斐伏尔的学生,我刚刚说他们有弑父情结,而这次他们在同一个现场里面讨论事情。

在1970年代,柯斯特跟亚历山大都去加州的伯克利大学建筑系教书了。1970年代的加州伯克利是那个年代最好的建筑规划学院,他们找了念哲学的,念社会学的,念各种学科的去加州伯克利教书。所以亚历山大和柯斯特那时候是在同一个学校。各位知道我是夏铸九的学生,老夏是柯斯特和亚历山大的学生。亚历山大原本是一个数学家,他的博士论文是关于如何用数学运算来协助建筑设计,是数位辅助设计的概念,跟跟扎哈·哈迪德(Zaha Hadid)和弗兰克·盖里(Frank Gehry) 的参数化不太一样。可是后来他有所反省,因为经过了学生运动,他后面就放弃数学模型来协助建筑了,开始讲禅、佛,很像1960年代的嬉皮士。他有一本非常有名的书叫做《建筑的永恒之道》(The Timeless Way of Building),说最好的建筑品格是你看到它讲不出话来。无以名之。有一次我的老师带我去宜兰郊区的温泉,看到乡间民居堤岸旁有一个挂在两棵树间的吊床,我的老师说这是最好的建筑品质,当时我们吓傻了:你告诉我这是最好的建筑品质,那我们还设计什么呢?这话其实不是我的老师说的,就是亚历山大说的“The Timeless Way of Building”的意思,建筑的永恒形式在这种品质里面。但是他最重要的一本书其实不是《建筑的永恒之道》,而是《模式语言》(A Pattern Language),他希望把参数和数学的精神透过更经验,更理论化形成一套操作方法,目的在于彻底干掉建筑师这个职业,每个人看了这个模式语言就可以自己盖房子。亚历山大对于建筑师行业来说有很特别的位置。他觉得好的建筑品质越来越不是一个专业分工科学可以处理的东西,后来在70、80年代,很多建筑师群体和学生在用亚历山大的方式盖房子。 对列斐伏尔来说,空间的科学缺乏激进的思考,都在巩固既定的社会生产关系,只是既定的社会生产关系的再生产,因为都被专业化、分工化了,所以再怎么激进再怎么思考都是既定生产关系里的一部分,只是帮忙再生产,所谓的“生产关系的再生产”是关键。如果不把空间生产关系的再生产这个链条切掉的话,目前的空间的各种科学,人文科学、地理学、经济学、政治学都无能解决空间问题。换句话说,要很激进、很彻底地再来一次造大厦的过程,我们现在都没有人勇敢地自己盖一座大厦,而是在大厦上开一扇窗户说外面很美,我们的生产关系是固定的。我们再生产的是什么?在大厦的房间里头装饰你的房间,让它看起来日新月异,我们从来没有想象,真正的问题不在大厦的房间里头,而是整栋大厦。列斐伏尔意思是我们要把那个大厦乍掉。空间生产也是生产的产品,每个社会都会生产出符合自身发展的空间,资本主义生产资本主义空间,社会主义生产社会主义空间,空间中弥漫著社会关系。要重新想象这个世界,这才有可能。这是我想要和各位说的第二点。

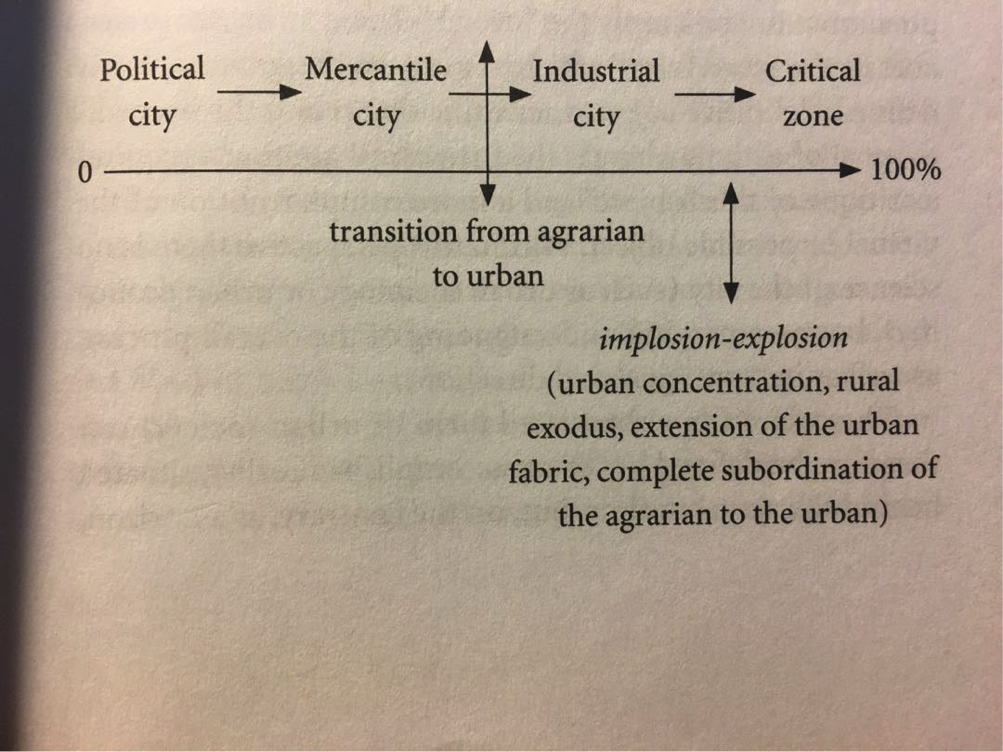

在《书写城市》的访谈里面,他处理了为什么左派对城市有仇恨,右派又认为城市是需要融合、调教、繁衍的地方。 各位有没有看过戴锦华老师写的一本书《隐形书写》,讲1989年以后中国大城市有很多广场,都叫plaza。可是这个广场和希腊时代的广场不一样,这个广场都是置地广场,商业广场、shopping mall,都叫plaza。Plaza, Agora这些词讲的都是一个公共聚会的地方,中国在89年后以一种非常剧烈快速的去掉现代性的方式就是将城市公共空间都改成plaza,都叫广场,实则是商场。那些广场全部都是房地产广场,shopping mall,让人们去消费的地方。广场已经不是让人们聚会了,而是被控制好,让你去消费的地方。她的书更可以让我们理解为什么任何一个单一的空间的科学都没有办法解决这个问题,戴锦华通过对空间的阅读,写出了为什么中国从1989年之后如何忘记现代性的悲伤跟痛苦,让人们忘掉残忍不堪,以便很快迈向后现代的商业,变成能发展的就是好的,只要有钱就好的社会。 3。理论是构造现实的运动 列斐伏尔的《都市革命》这本书对“从城市到都市社会(from city to urban society)”,有一个理论上的看法。他认为传统对于都市的研究,不论是有机论、延续历史论,还是演化论都是错的。“都市社会”对他来说并不是一个已经确定的研究对象和范围,是一个虚拟的对象(virtue object)。假设和对象有一个持续辩证的关系,越接近对象,假设越成立,这就是他的方法论,也是他的认识论。“都市社会”可能还没有真正发生,但他有一种感觉, 所以用“都市社会”作为一种理论的框架,来说明为什么他这样觉得。柯斯特称这种研究方法为暂时性的理论提纲(temporary theoretical framework),列斐伏尔在这里比较简单地称为理论假说(theoretical hypothesis)。 都市社会的表现,是需要与理论相遇的。这里的理论是既是研究阐释,也是观念形构(conceptual formulation.),是一种朝向具体形式和细节的运动。如果证实为真,就朝向都市社会的实践,亦即,社会实践是由理论来理解并促成的。“都市社会”可能是虚拟的对象,但它也是一个可能的对象(posibble object),透过跟它的间接关系的过程而实现它。都市社会就是社会已经完全都市化的过程。今天,都市构造已经完全统治了城市和乡村,乡村度假屋,高速公路,超级市场都在其中,完全都市化了,都市社会是透过控制消费的官僚社会所聚集起来的。然后他描写了一个长长的历史过程,从以前的政治的城市中心到商业中心,再到工业化的城市中心,中间有一个重要转换点(critical point),最后迈向都市社会,这就是他的理论假说。(p15图)

以前我们觉得城市是乡村的孤岛,乡村围绕城市,可是慢慢的我们会觉得,乡村度假屋、高速公路、超级市场都把农村绑在都市化的过程中了。现在乡村是城市的背景环境,列斐伏尔说就是都市社会诞生了。 容我重复一次,列斐伏尔的方法论是,如果要证实都市社会为真,最好的方法就是去实践它,而不是像芝加哥社会学派一样做经验研究(从而片面分断了),因为都市社会是个可能的对象。我们可以透过理论假设来建构理论,需要转导(transduction)的方法,转导的方法做为一个方法论朝向一个可能的对象,所以不是归纳或者演绎,不完全依靠任何经验论的方法,而是用实践的方法去做。这在理论上有点麻烦,很多人批评他,觉得这是超级幻想式的、浪漫式的说法。但如果仔细想一想,我们很多实践难道不是这样吗?我们在台湾搞“共艺术”合作社难道是一个成功的合作社吗?不是吧,搞了半天,大家依然在这么小的地方活着,因为我相信只有在实践的过程中才可以证明它是真的,它有机会出现。这种方法对社会科学来说是非常大的提醒,社会科学要么是经验论式的处理——非常不好的经验论者其实就是实证主义者——要么就回到哲学,结构意义上的去抽象,去解释世界。列斐伏尔想找到一条出路,通过朝向“对象”来理解它,去实践它而建构理论。这是完全不同的态度,也就是因为这样柯斯特会骂他,他的学生像居伊德波、鲍德里亚都批评他,对我来说却很有启发。 他为什么这样想?因为左右派都讨厌都市,右派讨厌法制,他们会回到田园诗歌,以前美好的梦想,自由主义式的、融合式的东西。左派就觉得它是万恶的根源。想想看,以前的田园诗歌跟现在的科幻小说,都把城市描写成万恶之源,比如《蝙蝠侠》里面的城市,所有未来城市都是可怕的。科幻小说里面的城市和以前那种田园生活、牧歌生活所想象相比是肮脏的、拥挤的、充满妓女和毒品的。列斐伏尔想要破除田园诗歌跟科幻小说中的迷障。所以他才用历史行进来说明其不可逆性,从政治城市,到商业城市,到工业城市,最后到都市(社会)。 4。街道是将说变成写的地方 关于街道和纪念碑他讲的非常好。街道是人们碰撞,交遇,聊天,擦肩而过的地方。他认为简·雅各布斯(Jane Jacobs)的书显示了工作忙碌的街道是唯一可以防止犯罪暴力(盗窃,强奸和攻击)的安全措施。 [caption id="attachment_2189" align="aligncenter" width="800"]

简·雅各布斯(英语:Jane Jacobs,1916年5月4日-2006年4月25日),加拿大籍美国人,她对于城市规划研究的影响最为有名。早年做过记者,速记员,和自由撰稿人。她的著作《美国大城市的死与生》认为市区重建不尊重大多数市民的需求。[/caption] 而街道这是那种“让说(speech)变成写(writing)的地方”。这个写的概念影响了米歇尔·德·塞都(Michel de Certeau),他在《日常生活实践》中的其中一章,就是写“城市漫步(walking in the city)”。我们在街头说话、表达意见,说出心中的理想和想法,这是一个再现的概念。当我们全部到街头上,说出我们想要的,想改变的,这种在街道上发生的“说”就会变成“写”,“写”是生产。写什么呢?我们透过我们的身体在城市写下我们的痕迹,写下我们对于商业控制、政治控制等各种不同的控制的不满,这时说会变成写,而街道恰好是容许说变成写的地方。这是他关于街道讲的非常精彩的一部分。 街道(street)不是通道(passage)。现在城市规划和建筑处理的都是通道的问题,考虑怎么让人和车辆快速移动。而一个好的街道反而是让人们走街道的速度慢下来,走得慢是因为在左顾右盼,能左顾右盼这证明是好街道。设计街道的准则只有一个,即让人们走得越慢,街道越好。设计通道就不一样,因为资本要流通,货物要快速运输,所以越快越好,不论人还是车。现在只有一种力量可以让我们在街道左顾右盼,就是商业力量,商业力量已经重组了街道,把街道变成购物中心(shopping mall),这并不是街道回来了,而是商业进来了。 现在人们走上街道并不是因为喜欢交谈,不是因为旁边有很多有趣的事情。有个很有名的建筑师路易斯·康(Louis Isadore Kahn),这位现代主义的老先生曾说过,“什么叫做好的城市?当我走在城市街道上的时候,我会看到启发我一辈子想要做的事。”可是现代街道已经把这些剥除了,没有这样的生活了。最终,商业力量重组了整个街道,使之成为一个景观(Spectacle)。 除了商业取代了我们的左顾右盼以外——只是为了购物,而非交谈——政治也会让“写”变成只是“说”而已,你还是可以上街,但只是说说话,如果上街行动会付出很大代价。这段话是列斐伏尔是在1970年代写的,1968年五月风暴,学生霸占大学校园,把校长拉下台,拿起麦克风、霸占学校、霸占街道、高潮迭起,所以列斐伏尔才会精准地写出这些看法。

这部分内容里讲了有一些有趣的例子。比如说,16世纪到17世纪城市开始出现了地图。其实这时候不仅城市地图刚刚出现,很多旅游文学也开始产生。从商业城市过渡到工业化的城市的过程中有非常多交易行为,所以让旅游文学出现,让城市地图出现,因为两者都非常适合交易,是商业行为的一部分,它们促进了商业。 哈贝马斯(Jürgen Habermas)的《公共领域的结构转型》(The Structural Transformation of the Public Sphere)一书的一开始,讲了阿拉伯人做生意的时候会从远方写一封信回到家里,告诉家人外面的世界有多美,那边辣椒多少钱等等。他说书信就是第一个公共领域(public sphere),书信这种远方的交流,是公共领域的雏形。这就回到了列斐伏尔讲的全球化,他所说的全球化是一个扩散的概念,在从商业城市迈向工业城市的过程中,那些交易、商业行为、书信往返等等,逐渐把社会整体卷进来,让这个社会都市化,涵盖整个人类和星球。这就是他的想法,他认为未来我们要面对的难题就是都市社会,而不是其他。不要相信后工业、后现代这种说法,不论把工业搬到哪里,一个国家总是需要工业生产,中国现在世界的工厂,下一个可能是非洲大陆。他认为工业城市接下来不是后工业城市,而是都市社会。这是他理论上的看法,贯穿起他的整个逻辑,我认为非常有说服力。 5。城市的神话 “城市神话与意识形态”这部分很重要。如果说第一章是他的方法论,在建立自己认识论和方法论的过程中,有一个阶段,叫作认识论断裂(epistemological break),当要建立一个全新的认识世界的方式时,在理论上必须和之前认识世界的方法产生断裂。这一章我认为就是列斐伏尔关于认识论断裂的示范。 他从柏拉图在《柯里西亚斯》(Critias)中描写的理想城邦亚特兰蒂斯开始。回到我们上个礼拜讲的主题,哲学起源于城市。在柏拉图的描写中,亚特兰蒂斯是一个哲学思考的世界的政治存在,城市让哲学产生,反过来,哲学思考可以帮城市什么?这是列斐伏尔要问的问题,柏拉图在描述建立亚特兰蒂斯或是理想国的时候,认为城邦最好由哲学家来统治,因为哲学家正直,有道义,不缺钱,没有贪污的问题。列斐弗尔之所以认为《柯里西亚斯》不是一个哲学的叙事,是因为它是由神话、意识形态和乌托邦所组成的论述。 他阐明了什么是意识形态,什么是神话,什么是乌托邦。神话是一个非体制的话语(noninstitutional discourse),不受法律、制度的约束,其元素从当时的语境中获得。城市神话以前是由哲学家和诗人的中介.现在则是科幻小说家的媒介,它融合了种种与城市现象相关的“语汇”(lexical term),而不必过多地担心是根据其来源划分,还是根据其意思划分。而意识形态是体制话语(institutional discourse),在体制内把体制合法化,正当化,证明其存在。乌托邦是通过运用神话,让不可能的事情可能(possible-impossible),乌托邦总是在梦想一个更好的世界,它是把神话和现实绑在一块。对列斐伏尔来说柏拉图写的《柯里西亚斯》完全我们现在认识的哲学,因为它杂糅了神话、意识形态和乌托邦,所以它不是一般的哲学叙事。可是它真的不是一个哲学论述吗?好像哲学家就在做这样的事,哲学家好像就是在创造一种特殊的、规范性之外的,或是外于社会形象的一种说法。假设乌托邦是透过神话和现实让不可能变成可能,所有哲学家都应该都是乌托邦主义者,哲学家应该对这个社会提出一个反规范的,或是超出这个社会倾向的真理,非常巧妙。他觉得哲学家是神话、意识形态、乌托邦三者的结合体,这种情况一直到黑格尔就结束了,黑格尔将哲学现代化,变成一个真正的理论。 他特别提到了市政社会主义,它没有产生社会主义(马克思意义上的社会主义),但却产生了强大的国家。“市政社会主义者”实现了什么?他们的建筑师创建了住房补贴工程,他们在资本主义内部“凝聚”(凝缩)阶级关系。十月革命后反城市的城市论运动(antiurban urbanist movement)逐渐露头。尽管它带来了可观的建筑工程,但作为市政规划并不成功。苏维埃的城市仍然在面积、生产力及政治重要性方面继续发展。换言之,尽管乌托邦思想家进行了艰难的尝试,他们认为自己是最现实而又最理性的,但是社会主义国家推行的城市革命理念与资本主义国家的理念并没有根本差异,其政治计划采取了明显的反城市路线。 哲学不但起源于城市,要理解希腊悲剧也必须透过城市。他认为城市是理性的场景,孕育了阿波罗精神,乡村则孕育狄俄尼索斯精神。在戏剧舞台上,城市就是逻各斯的理性和阿波罗力量的家园,透过适度模仿的行为来驱逐邪恶的力量,“重现和净化后的重复所产生的距离为那些受到狄俄尼索斯力量威胁的人们提供了缓冲”,悲剧都是这样,因为有太多引诱,最后太阳神、理性出现把它排除掉,排除不成功就是悲剧,悲剧写的都是太阳神和酒神的斗争。如果不了解太阳神意味着城市、不了解酒神意味着乡村,就永远读不懂悲剧,这是他大胆的看法。悲剧作家其实都是为了解决某种根本的对立,譬如说法律-习俗、正义-暴力、个人-野蛮群体,习俗、暴力、野蛮其实就是乡村,城市对应法律、正义、个人,悲剧其实都在这个结构中,所以悲剧只有透过城市才可以理解。当在舞台上看到理性对抗习俗,就可以看到城市的未来,城市就是在此过程中产生的。悲剧主题应该属于城市,正如农业主题曾经被亚特兰蒂斯城所吸收一样。 他在书中提到很多作家,例如雨果展开了城市的象征维度,波德莱尔书写了城市的纵聚合,也就是历史感。譬如波德莱尔写《恶之花》、《现代生活的画家》,写现代性生活和画家的关系,他认为波德莱尔是个纵维度的具有时间感的诗人。兰波等是横聚合的,他的这些论述需要你非常了解法国文学才能很好的理解。 神话、意识形态、乌托邦逐渐综合的叙述,在政治城市迈向商业城市的过程中逐渐成为反城市的概念。由于越来越商业,我们的诗歌开始觉得都市化很可怕,失去了神圣性,诗歌于是逐渐变成反城市的,正如田园牧歌和科幻小说一样在某种程度上是反城市的,把城市当做是一个对立面。这种反城市的概念有一个对照——包豪斯和柯布西耶。柯布西耶最有名的一句话是:曲线是不道德的。所有城市都应该是直的,可以想象乡村牧歌派是很痛恨包豪斯和柯布西耶这样的看法。逐渐的,城市透过包豪斯和柯布西耶的直线暴政,变成了反城市的概念。他们站到跟乡村牧歌派同一边了。柯布西耶说,“建筑还是革命,我选择建筑”,他选择建筑用来解决人类都市问题,建筑的意识型态成为一种经过神话主题充实的描述形式。于是,诗歌不再歌颂沿着阴影、隧道或曲折的拱廊时所走道路的意义,而建筑则觉得道路只是效率,。 城市本来是一个大家都可以聚起来的地方,在现代性规划过程中,国家反而透过直的马路,将城市掏空(void),为了展示自己,却让自己空了。大城市中出现许多大型的市政厅、广场、商场,城市透过展示自己的力量,那些空旷的空间、大道,却掏空了城市自己,变成一个反城市的产物。这样的直角专政不完全是由包豪斯派和柯布西耶倡导的,但是已经受控于直线、直线排列、几何角度的体系。这种理性只能来自一种至高无上的制度,即国家干预的制度。强调了一种衍生于古罗马、贯穿罗马直抵东方的趋向(又是条条大路通罗马)。人们聚集,生活,交遇的权利让位给国家权力象徵与决策中心。 6。反都市,还是身在都市构造中 不论左派右派都很麻烦。左派脑中只有社会住宅,解决一般人的居住问题,包豪斯在某种程度来说,在建筑界最有实效的影响就是现代住宅,方盒子。因为在战后可以为未工人提供大量住宅,特别是在城市化过程中大量人口涌入城市,对住宅的需求量变高。包豪斯的危险是把都市规划跟建筑学的问题变成是提供住宅模组化和快速化的问题,我说的不是包豪斯的全部,但其中确实有最不应该被建筑师延续的部分,将现代城市规划变成解决住宅问题。 中文本的翻译中有一段被完全拿掉,是关于中国的人民公社。他在书中谈到,虽然左派反对城市没有那么成功,但有一个例外,就是中国在60年代的人民公社,让知识分子下乡、住工厂、土法炼钢,这个模式让生产工具都掌握在人民手上。 这里有个非常重要的辩论,生产关系和生产力的辩论。当毛泽东决定要让知识分子下乡,搞人民公社的时候,他注重的不是生产力,而是生产关系,技术是可以让公社人共享的,很明显这样的话生产力不高,如果考虑生产力就不会这样做了。全民炼钢、土法炼钢是非常没有生产力的,但追求高生产力的同时会损害生产关系,技术和财富越来越掌握在少数人手里。他书中的提段就是在说历史的例外。中国革命,与俄罗斯1920年代的十月革命,除了这两个实验之外,其他左派的实验对于城市的治理都是非常失败的。有人认为中国的人民公社可以从根本上消除城乡差距,消除劳力和脑力不分,知识分子也要种田,可以免除马克思说的劳力分工的问题,农业和工业也不分,所以某种程度上说,中国的人民公社的实践结合了马克思和苏维埃,知识分子下乡干活,去工厂工作,就没有劳力分工了。 问题是,没有进步科技,(生产力)革命可以实现吗?反过来想,人民公社知识分子下乡不正好就被纳入了都市构造(urban fabric)吗?都市的构造取消了农业化和工业化进程,农业不用工业化了,直接卷进来。让知识分子下乡,去农村工作,其实是把农村卷入都市构造生活的方法。公社当时提供了医疗、教育、文化、休闲,那时的中国没有贫民窟,也没有穷人,因为当时大家一样穷,也没有人口过度的问题,技术也不是破坏型的,因为受集体控制。中国人民公社这个模型,在我们的专业领域中很长一段时间都是一个反都市论的成功辩护者,因为它的确成功了,我们不用去走西方城市化的道路,这是非常关键的。有人会说这种思考太简单,因为当时整个中国都处于低发展的状况之中,不能把它的状况普遍化,说它是一个反都市化的成功案例。当时的确贫富差距不大,但不能说这是因为人民公社,原因更可能是当时还没有工业化,有很多这样的辩论。 列斐伏尔认为哲学起源于城市,想理解悲剧也要通过城市,那么对田园牧歌、科幻小说所描写的那种都市的恐怖,我们应该拆解它们。全球都市化已经不可避免,我们不可能再沉湎于那些描述,而是最好回到柏拉图《柯里西亚斯》中所描述的城市,反思我们的哲学和实践对这个几乎不可逆的过程可以思考什么 ,可以做什么,把那些没有用的神话、歹托邦(指的是田园牧歌、科幻小说)拿掉,我们才有可能开始想象都市社会是什么。

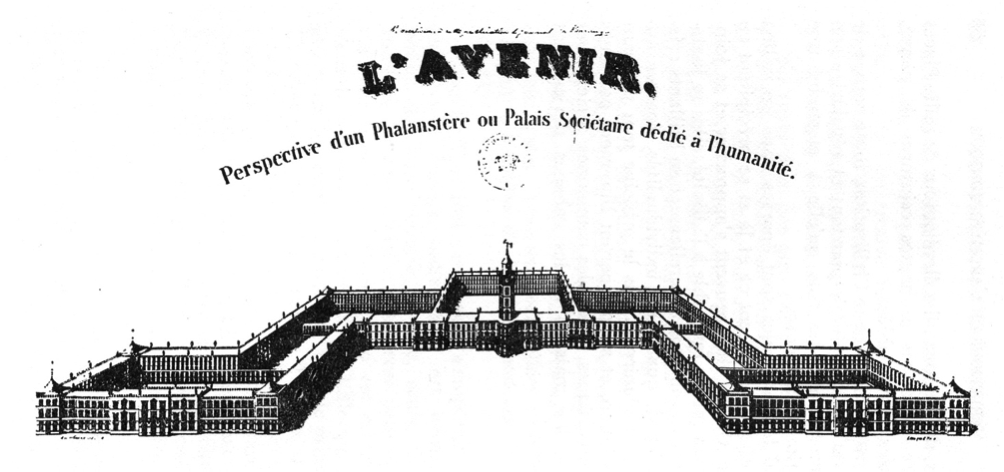

他清理了历史上很多相关的主张,譬如说傅立叶(Charles Fourier)的乌托邦,可以见我以前出版的一本小书《建筑与乌托邦》。在傅立叶构想的法伦斯泰尔里(Phalanstère)中,这有点类似联合工业商会组织,福利上很像中国八零年代出现的厂办社会。工作是轮流的,今天我洗碗,明天我照顾小孩,小孩不是父母的,而是大家的,在小孩断奶之后,要在一个公共的地方让大家照料。傅里叶在想象这个乌托邦模型的时候,是用了非常工业化的模型来反都市化的,有很多细节我没有时间展开。 我希望大家在读列斐伏尔的时候,想象一下他的激情和他要去的地方,在什么样的脉络中他的哲学想实践什么,他的哲学是通过他倡导的实践来成立的,反之亦然,要在辩证的理解框架中去理解列斐伏尔。

系列讲座整理: 1。INS国际讲座系列課程 | 列斐伏尔-日常生活批判 2。列斐伏尔日常生活批判 | #1 缘起 3。列斐伏尔日常生活批判|#2 接近城市的權利