第二届网络社会年会主题为:与列斐伏尔前行:算法时代的都市论与日常生活批判。会前网络社会研究所组织了列斐伏尔核心文本精读讨论班。本文为第六次“什么是可能的”zoom录音整理。 时间:2017.10.4 讲者:黄孙权 整理:李学佳、陈怡静、林永琪 校定:黄孙权 同学报告文档: Critique of Everyday Life VOLUME Notes Written One Sunday in the French Countryside 黄晧芸、吴文基:https://hackmd.io/s/ryM9FQWhZ What Is Possible 李佳霖、陈映竹、蔡菜菜:https://hackmd.io/s/HyvteI-n-

关于法国乡村周末的笔记

《日常生活批判》第一卷在1945年写完,在1947年出版法文版第一版,1958年法文版第二版。这次要讲第五章“某周日关于法国乡间的笔记”和第六章“什么是可能的”,最后一章第六章很重要,是第一卷的结论。 这篇谈节日。我们先比较概念地区分两个字,列斐伏尔用了两个字,他自己没有做清晰的划分,一个是festival(节庆),另一个是ceremony(仪式)。在他的文本叙事里,仪式是比较贬义的,它是一个编码过的实践,这种仪式会从最原始的集体需要,大家互享的、互酬的需要,慢慢变成纯粹的仪式,而节庆对他来说是一个比较原初的(primitive)状态。 仪式在这篇文章里指涉很多东西,特别是宗教。我第一次读到的时候非常震惊,他对宗教,特别是基督教,骂得非常凶。我当然可以理解共产主义者会很不屑宗教,但他的批评赤裸又非常到位的,透过对一个小教堂的描述把整个基督教的神圣性彻底拆毁。 [caption id="attachment_2393" align="aligncenter" width="300"]

巴塔耶 The Accursed Share: an Essay on General Economy[/caption] [caption id="attachment_2399" align="aligncenter" width="205"]

Georges Bataille vers 1943[/caption] 第一个概念是互酬的、感恩的节庆(communal meal votive festivals),另一个是仪式。想像一个原始的社会里,农民在非常贫穷而且随时有天灾人祸等的生活条件下下,节庆是剩余资源重新分配的机制。重新分配的机制对巴塔耶(Georges Bataille)来说是研究核心,有兴趣可以去读三大册的《被诅咒的分享》(The Accursed Share: an Essay on General Economy)。巴塔耶和马克思最大的差别在于,马克思分析资本主义运作的是以生产为主的,巴塔耶(受到莫斯的影响)则认为这个世界的发展和进步是靠分享、耗费,不是靠生产,所以他是马克思的对立面。巴塔耶大概比列斐伏尔长四岁左右,《被诅咒的分享》第一卷大约是1946年左右写的,比列斐伏尔早一点点,我推测他一定知道巴塔耶在做什么。 另一人当然是莫斯(Marcel Mauss),他写了《礼物:古代社会中交换的形式与功能》(The Gift: Forms and Functions of Exchange in Archaic Societies),同样是法国人,他在很多原始部落所做的研究,货币,根本不像马克思讲的那样,不是从以物易物里突然就出现了等价交换的货币,至少在他的田野里没有发现存在这样历史事实,在原始的部落里看不到以物易物明显变成货币的状况。莫斯在印地安人部落发现的都是集体交换,透过礼物经济或是互酬性的经济来满足不同部落村庄的需求。 原初状态下村庄用这种方式来集体地生活,更重要的是度过灾难,面向未来,让资源可以充分地使用跟分配。像台湾的建醮活动,醮主负责出资,摆流水席,村民全都来免费吃,醮主通常是地方乡绅阶级,轮流主事,这是耗费,也是荣耀之事。乡村地区的贫穷村子,也不尽然是共产的、平等的,它是有阶级的。乡绅阶级或领主(原住民部落叫做首领)会有秩序地、很理性地,透过节庆重新分配财货,原始部落里头都有这种机制来维持生产与再生产关系。这种神秘的交换互助是对未来艰苦日子的保障,这是列斐伏尔所谈的节庆,节庆跟日常生活有强烈对比,但不是与生活脱节的,是更强烈生活的瞬间。自然,社群,食物以及所有的工作,都会在节庆中被强化,夸张,放大,统合成一体。地方首领,酋长或长老与社群是互惠关系的。(p207) 同样是法国人,列维施特劳斯(Claude Lévi-Strauss),他则把原始部落文化的仪式都当作符码(code),只要解译符码就能理解文化生成,就像掌握语言文法就能理解语言般,譬如说:成年礼、杀猪仪式、射箭…各种仪式,通过解码(decode)来建构原始部落文化解释。然而,将人类行为变成编码的实践(codified practices),节庆,日常生活的言行都成了奉行仪式而已(ritualized),这是结构主义的做法(p204)。这些都是当时法国思想,巴塔耶、列维施特劳斯、莫斯,都在列斐伏尔的前后,这个理论背景大家需要有所了解。 当然,另外一个在人类学上有影响力的是美国的人类学家格尔兹(Clifford Geertz),他重要《文化的解释》(The Interpretation of Cultures: Selected Essays)一书是文化人类学的经典。如何对一个部落文化或传统文化做深度的解释?对于为什么节庆是整个部落文化和经济生产的方式,是生产社会关系而非仅是消耗的,外于日常生活有非常深刻的观点。他这本书里的例子是巴厘岛,各位知道巴厘岛有斗鸡的习俗。巴厘岛的一年只有210天,所以他们三、五、七天(这三个数字都可以整除210)就有一次祭典,他们的日常生活里头几乎每天都是祭典。早上起床第一件事就是梳洗摘花结篮拜家庙,照三餐拜拜是日常生活的。在巴厘岛上家有家庙,小孩的名字要用巷、街的名字来命名,出了巷子,村有村庙,如果小区的街道很长,可能还有个街道庙,整个巴厘岛有一个母庙,在火山口。它是一个非常有等级秩序的(hierarchical)信仰系统,可是等级并不妨碍节庆。想像节庆时也不要以为它完全自由奔放,有非常多常规,习俗,信仰规矩就是透过节庆时的仪式所传承的。 列斐伏尔也谈到封建时期国王或领主跟部落领袖,这些头目怎么决定自己村子在什么时候分配财产、要分配得多平均?节庆的确是某种游戏,但没有固定规则。 谢英俊建筑师的夫人跟我说一个故事,也许有参照作用,台湾邵族的丰年祭。邵族是一个由几大姓氏长老共识决的一个部落,族长们决定当年要过大年还是过小年,小年是三天,大年可能是七天。决定过大年,就意味着财产要更彻底地分配,每家户花费更大,小年分配程度就比较小。开会的时候,几个大家族长老围坐桌边喝酒聊天,然后相互看看大家神情,不用讨论、不用表决,大家就会突然知道要办小年或大年了。如果你家发生灾难,我们都了解你,所以看你的神情就会知道今年你没有心情办大年,如果这个会议上每个人喝酒都很兴致勃勃,表示今年可以办大年。大家都有兴致表示家里状况不错,可以分享。这是就是列斐伏尔说的:付出自己的分享(pay one’s share),能付出就表示我家里和整个家族都没事,家族们都没事表示大家可以过大年。节庆从来和生产,和日常生活绑在一块,它从来不脱离日常生活。邵族的例子说明了为什么节庆是村民、部落共同生产的方式,这个共同生产的方式是为了面对未来可能的困难日子,也是塑造族群意识重要的机制。 但现在很麻烦的是,当我们把部落的节庆当作是隐藏的秘密,人类学家或哲学家,要去解释它的时候,就会把这种很神奇的、魔术般的、内在的文化之分配力,变成一种研究社会神秘(social mystery)的发展。如何不要将这些神秘因素解释成外于日常生活的呢?不要归因于原罪?超自然的惩罚,无法理解的命运?社会神秘似乎超越了人的意识,尽管部落村民是作者也是行动者,却被命定成宗教的神秘,宗教主宰了魔术却没有破坏它,部落首领和国王只好矫揉造作地假装接受压迫他们的力量(如上帝)对社群的祝福(p208)。 节庆是跟人与社群,自然环境一起构成的,当研究的是社会神秘——比如说,这个群体会这样办成年礼表示一定有什么作用,研究者要把它解开——社会就会变成列维施特劳斯式的结构主义和符号学所分析的社会。意思是说,将节庆仪式表现出来的社会神秘,当作社会意识本身,而非社会生产之真实需要,是有危险的。 我补充说明ㄧ下。格尔兹曾经在另一本书中讲过一个故事,当他们还是年轻研究生的时候跟老师去南亚田野,有个同学发现部落想像世界是漫游于大海的乌龟,他们只是生长在龟壳上的人类,这位同学很积极的告诉部落居民这是错的。但格尔兹的老师斥责了这学生,说人类学的目的并非要跟部落解释世界真实的样子,(他们并非愚昧迷信而创造了神话-社会神秘),而是要理解他们为何如此想像自身与世界的关系(这是维持部落生存与再生产的重要真实生活形式)。 列斐伏尔对宗教的批评很直接,在217页左右,他说基督教的上帝永远站在最强的那一方,祂服侍过罗马帝国,服侍过中世纪的君主,服侍过独裁的资产阶级,祂总是站在统治者、资产阶级的旁边,却说要救弱势。最终地球上最强的就是上帝,因为他一直站在强者旁边。比如台湾佛教团体的大佬都和政治家站在一起,怎么能相信他们会拯救众生?本来一个现实的村庄就是一个真实的社群,而宗教在抽象的领域里将之转变为虚拟社群(virtual community),一个教徒的社群,把真实的社群抽空成一个虚拟社群。这大致是左派或是马克思者主义者都会对宗教很不满的原因吧。 他对宗教的批评不止如此。宗教不如魔术,魔术是希望与恐惧相伴,但宗教只是无聊。以前的嘉年华可能会有很多的血腥恐怖的牲礼等,可是基督教的仪式非常干净以致于无聊(圣水与白饼干)。他说这种宗教一定以无聊作结,把无聊奉献给上帝,而不是一个活生生的节庆,灵性(spiritual)变成活生生的无聊(Living boredom)。宗教就跟哲学上的目的论、形而上学、所有的仪式、学院的学术文章、官方的诗歌一样无聊,无聊就是他对基督教最大的批评。 列斐伏尔对宗教这么不满的原因,我想一部分原因是受巴塔耶、列维施特劳斯、莫斯的影响,另外他作为一个以日常生活为哲学实践手段的人来说,宗教恰恰抽空了我们的日常生活,把日常生活生活变成一个永恒处女,生了一个永恒的上帝来眷顾我们世间的家庭。他关于教堂的一段文章这样写的,教堂里通常会有一个圣母像,下面是一群接受圣母或基督奉献的人,一个神圣的家庭拜访一个普通的家庭,我们的一切都是来自他们的赐予。列斐伏尔觉得这样一来把整个日常生活真实的、具有生产性的、爆裂性的、各种血腥的、贫穷的、痛苦的、愉快的、享乐的实质全部都抽空了,好像人类所有的日常生活都是上帝给的。我们吃每一餐饭,我们不感谢自然、大地、厨师,但感谢上帝。

什么是可能的?

进入最后一章“什么是可能的”。首先列斐伏尔老调重弹,他说无论如何日常生活都会变,变之为不变。所有的技术基本上还是利润驱动的,并不是人类对技术物的选择,没那么简单。这是传统的马克思主义的看法,但现在很多人在讨论科技或技术物的时候会忘掉这一点,他们说技术物是人类感官的延伸,或者反过来,人类是技术、机器感官的延伸。可是对于1940年代左右的马克思主义者,所有的技术物都是资本利润驱动的。 [caption id="attachment_2392" align="alignnone" width="758"]

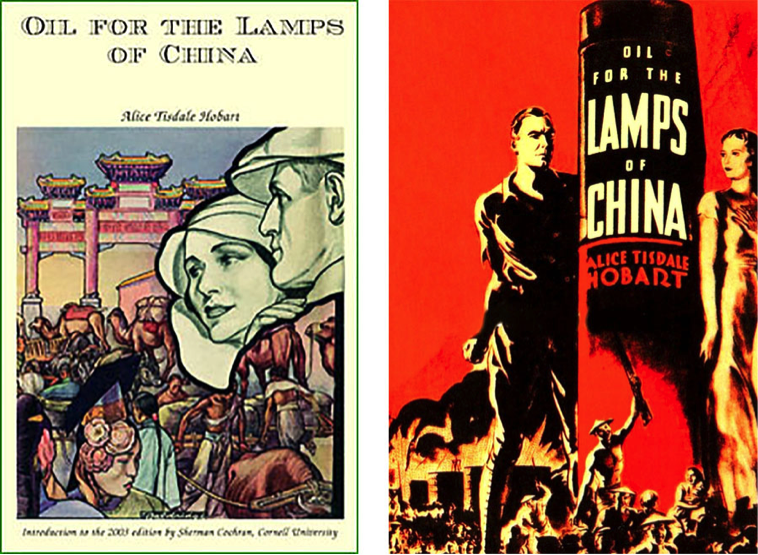

Oil for the Lamps of China(https://en.wikipedia.org/wiki/OilfortheLampsofChina),1933年在美国出版的畅销小说,左图为书封,右图为1935年改编的同名电影海报。[/caption] 中国农民那时候根本买不起煤油灯,就推销农民半买半送煤油灯,然后农民发现买不起煤油,所以煤油灯没法点亮。法国的乡村里也发生类似的事情。 之后,列斐伏尔透过文学家的描写进到乡村里,看到一个非常安静的中产阶级社区,而旁边就是一个非常可怕的工厂,他进而提问,我们在这世界上看到的情况基本上都是少数人的意志控制了大部分的事情,这些出现的东西(appearance)都是少数人意志的表现。我们可以回想尼采说的“权力意志(The Will to Power)”,谁有那个权力意志?他觉得所谓的公共生活已经被转变成,比如说,工厂里新奇的技术跟新奇的事物,国家或资本所创造的各种庆典,然后还有一些抽象理论,这些所有的东西都只有一个目的,或说是背叛那个目的:“The Will to Power”。本来每个人都有自己的意志可以决定一些事情,但这些事情其实全部都被抽空了,而我们的哲学或社会学(哲学的倾向比较严重一点)却非常抽象地去理解这个情况。 他也提到很多庆典,传统节庆或嘉年华慢慢被官方或者国家给收编了,这在台湾尤其明显。比如说,“春天呐喊”(Spring Scream),刚开始只是乐团的同乐会,然后逐渐的组织化商业化,。最荒唐的是“野台开唱”,初衷是垦丁、高雄有“春呐”,在台北也要搞一个,第一年,在台大校园搞了一场,还被校方中途取消,后来搬到台北市立美术馆前面。之后,突然民进党就出钱了,然后它就可以一直搞下去了。1994年开始,在台北市有很多地方都办起了户外瑞舞(outdoor rave party),免费的派对,刚开始人们在淡水河边的二重疏洪道办了全台湾第一场rave party,后来从河边到山头到海边到陆桥下,到废弃的游乐园,。第一批反对我们的人就是夜店的经理,夜店说这些人跑到你们那玩都不用钱也不喝酒,各位知道,嗑药是不喝酒的,所以酒商是非常讨厌嗑药的。我们整个社会最积极禁止药物的都是酒商,因为这两个是冲突的东西。酒商反对我们,所以就叫市政府检举我们,用可笑的“噪音防制法”,这是一个很长的故事。最妙的是,陈水扁不准我们办户外瑞舞派对,可是2000年左右,他办公办舞会,你们不要自己办了,我把台北市整条新生南路整个开放给你们,邀请年轻乐团而表演,请所有人来跳舞,但同时实施宵禁,禁止十八岁以下的人超过深夜十二点逗留公共场所。这就是列斐伏尔说的人造仪式(artificial ceremony),资本和国家把你从自己的节庆清出去,不要自己搞这种自由的有危险性,由下而上的派对了,来我们有围篱的马路上乖乖跳舞。这就是列斐伏尔说的意思,这种节庆是人造的但却是空的。 在台湾,即便是妈祖遶境,都是国家跟资本动员起来的,那跟传统节庆很不一样。以前传统节庆中的杀猪公、祭三牲,以前其实每个人都会做,但现在我们已经变态到要把猪公养得跟卡车一样大。赛猪公是比赛,但在国家跟资本的推动下,猪公变成一种非常荒谬的机器,怎么可能去比赛谁家的猪肥,神就会爱谁?列斐伏尔说的就是这样的事情。换句话说,这就是资本主义的方法,以前农场的主人或者是领主在中世纪封建时期是控制你这个人,你就是我的农奴,但资本主义跟资产阶级不是控制你,它是控制物,通过控制物,就可以剥夺所有人的意志,所有人就变成产生物的经济工具了,这是马克思主义的分析方法。只要把节庆变成一个物就好,于是人与人的关系,即便连节庆都变成物与物的关系,控制世间所有表现(expression)。“表现”这个字在《资本论》第一卷会常常出现,马克思不会用再现(representation),再现是文化研究的概念,用再现意味着背后有一个真的东西,有某个意图才谈得上再现,马克思用的都是“表现”。列斐伏尔说庆典这件事就是被国家和资本意志所表现出来的,重要的是,这个表现其实是物的关系。所以资产阶级只要把对人的控制转到对物的控制上,就可以把所有人的意志都剥夺了,你就不会问某人到底是出生在台北还是出生在高雄,你只会问他到底是开宾士车还是骑摩托车,你的身份跟地位不取决于你的种族,也不取决于你出生在哪里,能够决定你是什么人的,完全由你能够消费什么来决定,能否听上哪场演唱会有关,这就是物的关系,也就是我们一直说的拜物教。 另外有一部分列斐伏尔又在批评无政府主义,我觉得他跟布列东真的有仇。有一阵子我是无政府主义的,所以他骂无政府主义我还觉得有点无辜。有一段话他讲得非常好,是学建筑跟城市规划的同学必须知道的,我们都觉得过去一切的财富,或表现出来的伟大的皇宫、长城、寺庙,都是权力跟财富累积的,所以我们是不是应该要反抗它,是不是应该把这些东西都拆掉?因为它们是权力者的资产嘛!是不是应该把皇宫拆了、紫禁城拆了、长城拆了,因为这些全都是统治者或资产阶级的剥削劳动力的财富累积?无政府主义者会说,这些都是资本家或权力者宰制我们的工具,所以应该把它拆掉,这里涉及到建筑论述中一个非常根本的问题。列斐伏尔在那么早的年代就写得非常清楚,他说这些东西里其实是有美的,你不能只看到它异化的形式,长城当然是个异化的形式,紫禁城是个异化的形式,但是这个形式要能够出现,它背后需要一个社群力量(community power),是社群跟技术慢慢累积的成果,累积几百年才有这种技术成果出现,虽然它们最后被异化,用来作为统治者的象征,可是你不能因为这样就否定了这些社群所累积的技术的能力,这两者应该要区分开。你要看到皇宫这个异化物的背后其实还是人、还是社群、一个技术群体,比如说木匠、石匠,累积了好几百年才有这种技术成果,要看到这些过程。所以重点不是拆毁寺庙,这对我们一点帮助都没有,你要解放那些木匠跟石匠的能力嘛!你是要解放那些技术能力,不再为统治者所用,而不是把房子拆掉,这就太简单了,是非常粗暴的无政府主义者才会干的事情。虽然我对古迹保存从来没什么好感,但是我也不至于幼稚到去拆古迹。因为你可以看到技术力量其实是非常日常生活的,它是从日常生活里慢慢累积起来的,列斐伏尔用的是“community”这个词,社群或者一群技术人员,可以想像木匠的社群、铁匠的社群、泥水工的社群。简单讲,他觉得无政府主义最蠢的是,他们每次都从形式上把异化物跟统治者连在一块,把古迹跟资产阶级连在一块,这种联系太简单了。而且这样的想法本身就是被异化的资产阶级个人意识的看法。皇宫是皇帝的这个概念正是资产阶级教给人们的个人(私有)意识的看法,无政府主义者只看到了异化的形式,而没有看到内在的伟大,没有看到历史劳动力的累积,无法认知皇宫也是一大群人的技术能力长期演化的结果,他们的脑袋中的概念刚好就是资产阶级被异化的个人意识的看法。用资产阶级所模造出来的意识来反对资产阶级,这不是很奇怪吗?也就是说,对粗暴的、头脑简单的反对者和无政府主义者来说,无法看到从社群到村落到国家这个历史形式背后的人民的力量和社群力量,这个问题要非常谨慎地处理。 [caption id="attachment_2394" align="alignnone" width="810"]

圖片截自New Masses,1926至1948年美國共產黨辦的雜誌,除了向著名作家邀稿也會刊登普羅大眾的作品,列斐伏尔在文中引用的詩就是一位紡織工鲁萨克所寫的。[/caption] 我非常建议各位看两位小说家的作品,才能懂列斐伏尔后文里在骂什么。他先用一首美国纺织工人鲁萨克(Martin Russak)的诗来做开场,鲁萨克在1935年曾经参加过班福特(Benford)抗议,写过很多诗。列斐伏尔要问的是,为什么美国当年有这样的工人诗人在抗议而法国文学却无所作为。法国文学都是非常资产阶级的,即便像萨特这么优秀的理论家写的小说《迈向自由之路》(The Roads to Freedom),调度了很多理论符号但没有激情,跟福克纳的小说完全相反。福克纳小说虽然是意识流的,但是感人,里面有很多很个人故事;萨特则告诉你很多抽象的理论,调度很多符号。列斐伏尔就问,为什么法国的资产阶级、法国的文学没有办法写出像福克纳这样的小说。 我需要补充一点,各位要注意到,一次世界大战后到1970年代左右,是罗斯福总统执政,是新政时期再加上凯恩斯模型,所以那个历史阶段的美国工人是全世界最幸福,就像马克思跟恩格斯说的,美国工人简直就是贵族工人,他们享受非常好的福利,有罢工的权利、有组工会的权利。也就是因为美国经历过这样的时期,有接近福利国家的模式,甚至是比福利国家更好的历史阶段,所以才会产生福克纳、史坦贝克这种小说家。不要反过来讲,因为有这些天才的、敏感心灵可以感受到工人的悲苦,并非如此!是因为在美国工人运动太强悍了,所以但凡有点意识、有点良心的文学家都会感受到那个力量,会写很多被压榨工人的故事。不从历史的角度看,你就会解读成,好像美国出了两个天才,一个福克纳,一个史坦贝克,然后法国没有,我觉得没有那么简单。福克纳小说,各位至少可以读一本,或是看史坦贝克的《胜负未决》,根据小说改编的电影是2016年威尼斯双年展的开幕片。这本小说到目前为止还没有中译本,在台湾可以看到的史坦贝克中译本只有《人鼠之间》、《愤怒的葡萄》。《胜负未决》很像英国导演肯·罗奇(Ken Loach)的影片《吹动大麦的风》。 之后的部分非常难阅读,是讲奥斯维辛(Auschwitz)集中营的。他花了非常多的时间,慢慢地问出一个问题:集中营是怎么发生的?如果它有意义,有什么意义?它可以使我们看到什么东西?列斐伏尔做了很多描述,第一段描述是,集中营里有非常理性的安排:所有人在什么时间穿上什么衣服、几点集合、几点吃饭。在这些理性安排中,你就可以看到他说的那种科学的野蛮性(scientific barbarity)。最后有一段,让我读得不寒而栗,列斐伏尔在描写人们进入集中营后都要脱光、洗澡、消毒、然后领衣服,因为衣服有大、有小、有的有皱纹、有的有蕾丝,有的褪色,所以当他们看到对方时突然笑了。这种笑究竟是什么意思?在集中营里头,你被安排、被拘捕,然后所有事情都被规定,当守卫拿出衣服给你穿的时候,你竟然笑了,因为你觉得整件事很荒谬。人在集中营里头到了一定程度,你的理性完全崩毁了,才会笑得出来,你已经不知道该怎么办了。这部分他写得非常慢,一段接一段,引述一段奥斯维辛的话,然后再写一段,最终就写到“笑”这一段。还描写了一段“无所谓”的态度,一个女孩子,可能医生在检查她的身体,然后一个手术器具掉了,也不知道掉到哪里,那个女孩就说“无所谓”。也就是说,一个医生在检查我,然后出了事故我也无所谓,因为我的生命根本就不是我的,我在集中营里任何事情都不是我的。所以,我们再问一次,集中营意味着什么?它有没有普遍的意味?什么是集中营?最后列斐伏尔就突然讲到卡夫卡的《城堡》。卡夫卡的《城堡》里每个人都很有理性,每个人都有自己的理性判断。可是,在那个城堡里你每次依照自己的理性判断所做的决定,到最后都变得非常荒谬。事情都是突然出现,人们非常理性地去面对,但愈理性反而愈倒霉、愈荒谬,集中营就是这样的故事,是荒谬跟理性非常极端的冲突。然后列斐伏尔突然扔出结论,这句话让我很震惊:如果法西斯主义代表了资本主义最极端的形式的话,那么集中营就代表了工业时代的城镇里最极端、最矛盾的现代建筑。我们现在无可奈何地住在方盒子一样的建筑里,也没有别的选择。我们个人被剥夺的不仅是所有社会现实(social reality)跟真理(social truth),也被剥夺了我们对自己的掌控权。如果是这样的话,我们每个人在现代城市的现实生活中,其实就跟在集中营里差不了多少。我们每个人都企图很理性地做判断,让我们可以生活,可是常常被一些琐事或很荒谬的事打败,譬如这个体制,你愈对抗就愈感荒谬,你所反对过的东西都会回过头来攻击你。生活变成荒谬的笑声。 然后他谈了两个非常辩证的东西,一个就是客体化或对象化(objectification),简单来讲,就是要让你自己社会化。你要理解你自己不是你自己而已,你处在这个特定的社会、物质跟人类对象的环境里,你要学习自我他者化与客体化。另一个是,你虽然知道自己处在既定的社会、物质跟人类对象的世界里,你还是要高度发展自己的意识,你要能够在这个结构里反映出掌控现实的意识,你要透过与现使斗争长出自我意识来。这就又回到了西方社会学永远难解的问题,没完没了的主客体辩证。 经过这个很长的论述跟判断以后,他结论说,异化是经济的、政治的、社会的、意识形态的跟哲学的。最终,他又修理了哲学。他说,我们都知道经济的、政治的、社会的、意识形态的异化是什么意思,可是很少人觉得哲学这种思考跟做学问的方法也是人异化的一部分。为什么呢?因为哲学开始抽象地思考时,它就把人和自然分开了,把主体和客体分开了,把真理和虚幻分开了,把社群跟个人分开了,把身体跟意识分开了,哲学的意识形态是它认为这样分析才有办法开始讨论,动态辩证啊,但这使得哲学搞错了“人”,人的表现。应该怎么样分析人?不是从他表现得像人还是动物,表现得比较理性还是感性,不该透过人的表现来处理的。可是如果哲学只处理这种人的表现,它就会变成意识形态,就会成为人异化的一部份原因,直接造成去人类化。 人的表现里的“表现” (expression),对照ㄧ下马克思说商品是资本主义运作的一种表现,商品是物的价值的表现。马克思把商品拆开来,商品有两种价值,使用价值和交换价值。商品都是我们需要的东西,需要的东西有时候是对我来说才有价值的,对我有价值的可能对其他人没有价值,也就是说,交换价值一定有使用价值;有使用价值的东西不一定会成为交换价值。马克思把商品的表现拆成两种开始分析它,然后,因为交换价值需要有等价物,所以货币出现了,货币表现成商品的价值,同时也表现成商品本身,这是动态辩证过程。想想这个”表现”在这里的意思。哲学在处理人之所以为人的问题时,如果把人跟自然分开、主客体分开后就不再有辩证过程,它就变成意识形态了。所以哲学如果只看人的其中一种表现,然后只强调主客体、身体意识的二分,那么哲学其实就是直接造成人类去人类化的主要原因。 同学:列斐伏尔说哲学是人类异化的一部分,但紧接着又说人一定会穿越这个哲学上的异化,所以列斐伏尔的意思是,一定要经过这个异化阶段才能进入下一阶段? 这类似黑格尔的看法。比如费尔巴哈是人本主义者,不相信异化是一个阶段,他反对宗教,并认为人自己有个清明的意识。但到黑格尔,就认为异化是不可避免的。马克思的说法也类似,异化跟物化一样是不可避免的,只要有社会分工就一定有异化,只能透过一个更高阶的共产主义才能够摧毁异化的过程。所以我们要透过异化来学习或者是透过异化警觉到我们都被分裂了,不是一个总体人(total man)。不过这个概念非常西方,我不知道在中国或是东方传统里能不能这样讲。 在251页左右,在讨论过哲学之后,他说我们要透过异化才能够学习,但是我们并不知道异化可不可以被消除,因为辩证法是不被命定的(destined),被命定的就不是辩证法,辩证法没有任何命定的方向。所以,辩证法只能做一件事情,就是使自己的批评吻合自己的努力。简单来说,我必须停止想像跟概念化,只有当哲学批评能够穿透生活并改变它,哲学的批评才算数。我的批评要和我自己所努力的东西是一致的,换句话说,哲学对列斐伏尔而言就是社会实践,所有的批评都要迈向那个社会实践,让那个社会实践成为真的,这样批评才有用,其他都是虚假的。当然不同的哲学派别会有不同的看法,但我倾向于用马克思的概念理解列斐伏尔,就像他用马克思的概念来分析日常生活一样。 最后的结论有四点,第一点是我们要重绘现代生活的可能性,而这要透过日常生活才能够实现,以下三点也同样如此。第二点,我们要进行辩证的思考,就是让琐碎的和看起来非常杰出的东西,菁英的跟大众的东西互相批判,辩证地去看它们的动态关系。第三点,研究哲学是非直接的生活批判,而我们感知的日常生活是直接的哲学批判。大家回想一下上节课说过的,日常生活就是所有政治、经济、哲学的最高法庭,日常生活是做最后判断的,所以感受日常生活其实就是哲学批判。什么叫“日常生活批判“?不是我在批判日常生活,而是我把日常生活批判当成一个武器来对抗异化、对抗神秘。日常生活批判并不是critique to everyday life,不是对日常生活的批判,而是透过感知日常生活,形成一种力量,有这种力量才能穿透很多异化跟神秘化。你要感知到日常生活的总体性(totality),感知到我们被异化的、被神秘化的、被碎裂化的种种东西,这就是日常生活批判。最后一点讲的是个人跟群体的关系,我们要掌握所有意识的总体内容(total content)。我说过,他大概是最后一位古典的哲学家,他非常相信现代性、总体性。在那个年代作为一位现代主义的哲学家,他最终还是希望人可以解放。这种人的解放,不会因宗教解放、艺术解放、工业革命解放、社会科学解放而实现,因为人是一个总体,你必须让这些解放一起发生才有可能,而什么东西可以让这些解放全部一起发生,就是日常生活,没有别的。