时间:2020.4.23 讲者:阎晗 整理:杨弘毅 编辑:翠玉 校订:阎晗

中国美术学院跨媒体艺术学院网络社会研究所

2020.4.16-7.2

精修网络课程整理

十二周课程,每周一堂,每堂三小时(以内),线上进行(讲授与课堂讨论)

课程大纲 https://www.caa-ins.org/archives/6453

“

https://vimeo.com/411955060

课程视频

就像指南针、火药和印刷术一样,互联网的出现不仅彻底改变了人类信息传递的方式,也从更深层次、更广领域促进了群体组织结构和意识形态的的变革。但是,我们今天所看到的互联网并非一蹴而就:从用于军事目的的阿帕网的诞生,到万维网的出现和普及,再到大规模的产业互联网的落地,除了技术人员之外,学术、商业、工业、政治等各行各业的人都在其中大显身手,共同塑造了当今的互联网。其中,立法者和法律工作者也在推动和引导互联网的发展方面扮演了举足轻重的角色,如主张代码应等同于言论,因为受到宪法修正案保护,以及要求使用者将修改后的衍生作品以同等的授权方式释出以回馈社会的著佐权等等,无不彰显了法律工作者的创新与智慧。

意大利著名历史学家和哲学家贝内德托·克罗齐曾说过,一切真历史都是当代史。通过系统的回顾互联网技术的发展,以及其过程中发生的一系列立法与司法上的演进,有助于我们认识文化与社会变迁的规律,总结提炼其中的经验与教训,无论是对我们应对当下的时代挑战,还是化解未来可能面临的困境,都有着十分重要的意义。

”

大家好我叫Suji,我和Katt是一如既往的合作伙伴,现在自己创业,在这之前我在好奇心日报当记者,做一些比较偏社会活动,又跟计算机和网络有关的事情。今天的主题是全球互联网50年,准确来说互联网真正诞生是在1969年底,今年已经50.05岁了。我会用一些比较有意思的例子,一些大家在传统文章上不太能够看到的例子来讲这50年里发生了一些什么故事。

先讲一个大家不太能get到的笑话,2019年底,互联网50周年刚过去几个月的时候, Twitter和Square的CEO,也是 Twitter的创始人Jack Dorsey(杰克·多西)宣布要在Twitter内部成立一个团队:bluesky,蓝天。因为Twitter的 logo是只小鸟,他希望这只鸟能非常自由地在bluesky里飞翔。Bluesky将会研究去中心化互联网和去中心化社交网络,Jack会给予他能给予的全部权利,让bluesky团队调取和搜索代码库,以此来更改一些比较关键的产品设计。bluesky团队给自己创建了一个Twitter账号叫“@bluesky”,发的第一条推是:“lo”。很多人不懂为什么要发“lo”,为什么Jack Dorsey认为需要一个去中心化的互联网和社交网络。同时大家可能知道最近有很多讨论,认为互联网是不是已经死了,是不是已经在作恶了,下一个50年会怎么样等等。我们就从这条好玩的推特开始,结尾时会讲一个不是很好玩的,比较悲伤的故事。

为什么叫“lo”呢?在距离Twitter上的“lo”五十年零两个月前的1969年10月29号,当时阿帕网四个节点中的UCLA(加州大学洛杉矶分校)和SRI(斯坦福研究院)之间成功发送了互联网上的第一条讯息。当时UCLA的学生要在Stanford电脑上登录,他们发的应该是“Login”,但当他打到第三个字母“g”的时候,连接崩溃了,所以就只发出来两个字母,就是“lo”。这是一个很古老的梗,基本很少有人提,上一次想玩这个梗的是特斯拉和SpaceX的CEO,Elon Musk(伊隆·马斯克)在用自己的卫星网络发推的时候,他也想发“lo”,但后来发了另外一个梗。

从上一个“lo”到今天这个“lo”,一个是真的网络断掉,一个是玩笑,这两个“lo”之间发生了多少事情,互联网五十年又怎么区分阶段呢?有好多种分法,有按文化、商业分的,按经济、政治分的也有,我选的是最广泛、最便于理解的分法,也是Wikipedia(维基百科)和大部分主流媒体的定义,基本可以分成三个阶段:

(1)早期研究和发展(1965-1981);

(2)合并网络,创建互联网,引出WWW万维网(1981-1994);

(3)商业化、私有化和更广泛网民的接入,形成现代互联网(1995年至今),该阶段又可分为Web1.0、Web2.0、移动互联网三部分。

早期的研究和发展,大家都很多听过ARPA,其实是Advanced Research Projects Agency(美国国防部高级研究计划局)的简写,现在有一个跟它名字很像的机构叫DARPA。如果大家在美国大学里做研究,做一些那种需要政府方面的项目,或者对美国的军工产业有所了解的话,就知道DARPA是一个国防部下属隶属陆军的组织,他们给很多看上去非常危险的黑科技项目拨款,ARPA也是类似的情况。在越战开始之前的冷战时期,苏联发射了世界上第一颗人造绕地卫星,给美国带来了巨大的危机感,DOD(美国国防部)就组建了一个叫ARPA高级研究计划局的组织,拿到了大量预算,面向大学和科研体系为军事目的和军事领域孵化前沿的科学技术应用。这是我们目前所认知的主流的对于互联网早期诞生ARPA的集团化/建制化力量的说法叙述。还有另外一重大家不太了解的元叙事,是跟垮掉的一代、嬉皮士运动等个体/反建制力量有关。有关垮掉的一代,可能大家都知道《在路上》这些代表作,包括一些大家现在不太看的小说,中国在八九十年代流行过一段时间的垮掉的一代文学。从美国的四五十年代开始,一直到六七十年代有了嬉皮士运动,他们要自由恋爱,要make love,不要make war;有的头上插花、穿波西米亚风格的衣服,大家聚在一起抽一些不知道什么的东西;还有人从学校辍学去街上抗议,回到农村做公社,跟我们的上山下乡不一样,他们是自愿跑去非常偏的地方做一些公社组织,也的确是叫people's community(人民公社),主要在加州,但其实大学多的地方都有。垮掉的一代从战后开始,嬉皮士运动从60年代开始,70年代到达顶峰。还有新左派运动,跟全球的民族主义运动、共产主义运动结合在一起,吸收了一些左派的观念,对现有的以美国为首的体制感到不满,特别在越战期间是非常反战的一帮人;后来又跟黑人的民权运动、女权运动结合在一起。垮掉的一代、嬉皮士、新左派、民权运动这四拨人,他们某种程度和意义上也是互联网诞生的推手。当时是这样一个情况,因为越战这条导火索,嬉皮士运动达到全面高峰,大家都去上街抗议,说美国政府为什么去打越南,我们要推翻我们的政府。当然嬉皮士是没有这么大的能量的。当时也有很多流传比较广的照片,或者一些媒体资料,比如说肯特校园的枪击案暴动事件有一张著名的照片是一个十几岁的女生拿了一朵花插在宪兵的枪口上,那就是当时嬉皮士运动的最高峰。这些运动其实并没有真的让政治上有多大的改观,相对于新左派和民权运动来说,他们是比较松散的一个团体。

早期的研究和发展,大家都很多听过ARPA,其实是Advanced Research Projects Agency(美国国防部高级研究计划局)的简写,现在有一个跟它名字很像的机构叫DARPA。如果大家在美国大学里做研究,做一些那种需要政府方面的项目,或者对美国的军工产业有所了解的话,就知道DARPA是一个国防部下属隶属陆军的组织,他们给很多看上去非常危险的黑科技项目拨款,ARPA也是类似的情况。在越战开始之前的冷战时期,苏联发射了世界上第一颗人造绕地卫星,给美国带来了巨大的危机感,DOD(美国国防部)就组建了一个叫ARPA高级研究计划局的组织,拿到了大量预算,面向大学和科研体系为军事目的和军事领域孵化前沿的科学技术应用。

这是我们目前所认知的主流的对于互联网早期诞生ARPA的集团化/建制化力量的说法叙述。还有另外一重大家不太了解的元叙事,是跟垮掉的一代、嬉皮士运动等个体/反建制力量有关。有关垮掉的一代,可能大家都知道《在路上》这些代表作,包括一些大家现在不太看的小说,中国在八九十年代流行过一段时间的垮掉的一代文学。从美国的四五十年代开始,一直到六七十年代有了嬉皮士运动,他们要自由恋爱,要make love,不要make war;有的头上插花、穿波西米亚风格的衣服,大家聚在一起抽一些不知道什么的东西;还有人从学校辍学去街上抗议,回到农村做公社,跟我们的上山下乡不一样,他们是自愿跑去非常偏的地方做一些公社组织,也的确是叫people's community(人民公社),主要在加州,但其实大学多的地方都有。垮掉的一代从战后开始,嬉皮士运动从60年代开始,70年代到达顶峰。还有新左派运动,跟全球的民族主义运动、共产主义运动结合在一起,吸收了一些左派的观念,对现有的以美国为首的体制感到不满,特别在越战期间是非常反战的一帮人;后来又跟黑人的民权运动、女权运动结合在一起。垮掉的一代、嬉皮士、新左派、民权运动这四拨人,他们某种程度和意义上也是互联网诞生的推手。

当时是这样一个情况,因为越战这条导火索,嬉皮士运动达到全面高峰,大家都去上街抗议,说美国政府为什么去打越南,我们要推翻我们的政府。当然嬉皮士是没有这么大的能量的。当时也有很多流传比较广的照片,或者一些媒体资料,比如说肯特校园的枪击案暴动事件有一张著名的照片是一个十几岁的女生拿了一朵花插在宪兵的枪口上,那就是当时嬉皮士运动的最高峰。这些运动其实并没有真的让政治上有多大的改观,相对于新左派和民权运动来说,他们是比较松散的一个团体。

后来他们就发现说,我们不想跟传统的主流社会玩,不想上学,不想去工作,觉得你们都是资本主义,拿我们的血汗钱去打越南人。然后他们就开始做公社,公社像美国大学的兄弟会一样,但是比兄弟会稍微正经一点。他们会聚集一帮人,开着很多车,到乡下或是根本不知道在哪的穷乡僻壤,宣布从今天开始我们就再也不回洛杉矶了,就在这里安家了。很多地方比较便宜,或者是没人管的无主之地,他们就在那边造房子或者住下来,这就是嬉皮士运动里面的公社运动。

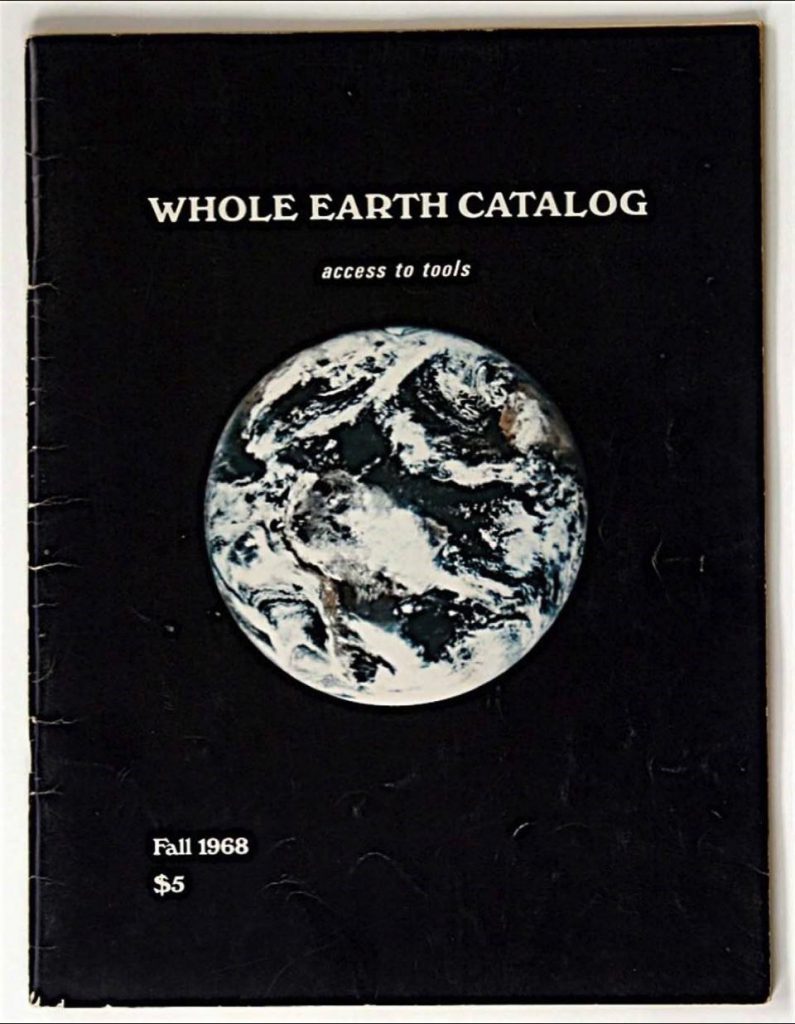

当时有本书叫《Whole Earth Catalog: access to tools》,是Stewart Brand(斯图尔特·布兰德)做的一本类似产品目录的刊物,叫做《全球概览》。他这本书被认为是这一派力量的最早源头。《全球概览》可能在中文媒体中很少听说,但是微信用地球作为开屏的logo,其实就是受到《全球概览》的启发。

比较一下当时的情况,ARPA在1969年第一次发了两个字母“lo”,到1974年的时候已经建成了一个比较全面的网络,在美国东西岸和重要大学之间都已经开设了阿帕网(ARPANET)的节点,也出了很多图纸让其他机构去照着施工,连在他们的网络上。同一时间段,准确来说是1966年,斯图尔特做了一件事。当时NASA发射了一个卫星,是去执行别的任务的;斯图尔特并非一个物理或者计算机出身的人,他当时在读 environmental science环境科学的相关专业,他要求美国航空航天局NASA让卫星去干另一件事情:去拍一下圆圆的地球。为此他搞了一个公众运动,大家也都支持他,说我们要拍这个照片,虽然会花一些纳税人的钱,但这个照片很重要,是一个强有力的象征,能够让我们明白人类是一体的,唤起人们的命运感和适应策略。这是人类拍摄到的第一张作为球体的地球彩色卫星照片,之前的卫星距离地球太近,只能拍到一个弧形。他就用这张照片去做了一个目录,因为这张照片拍的是whole earth,一个完整的球状的地球,所以这个目录叫做《Whole Earth Catalog》(全球概览)。

《全球概览》本质上是什么呢?并不是一个全世界都能查的《10万个为什么》或者《全球地理》类型的书,这本书在美国还是能买到,也很便宜。这本书讲的是假设你是一个嬉皮士,想离家出走,想带着100个朋友去占领一片地,然后建造一个自己的城市、自己的世界,跟美国军方、政府为代表的所谓的旧世界决裂,你需要准备什么技能、需要带什么东西上路,就是这本书的内容。所以叫做《全球概览》,它的意思是全球目录,Catalog是目录的意思。

这本书开本非常大,翻开是各种各样的小广告,上面有写种子在哪里买、化肥在哪里买、怎样使用工兵铲种植东西、怎样把倒掉的东西掰正、怎样做小木屋,包括养了宠物后怎么办,等等。它是给当时的公社的信仰者的一些指南,因为这些公社的成员并不是非常有钱或者很有资源,他们在公社过的并不是物质非常丰富的生活。

《全球概览》里面提到了一些跟计算机有关的事情,当时大家说“我们要离开这些腐坏的政府、国防部、资本主义的这些人,我们要去美国广大的农村去建造自己的世界”,我们必须掌握越多的技能、越多的资源,我们不一定要钱,但是我们必须要很厉害。这本书也会教给你:可以打这个人的电话,他会帮你运一些化肥过来,你可以种树;打那个公司电话,他可以给你干嘛;还有“我可以教你怎么把这两个东西造成另外一个东西”之类的内容。它里面说电脑是一个特别神奇的东西,虽然大多数人都没有见过电脑,69年是IBM大型机的时代,但有一些个人电脑的先驱说我可以帮你组装一台破烂电脑,然后快递到你这儿,你自己装了之后它可以做算术或者别的什么。

虽然听上去很无聊,但斯图尔特很敏锐地认为,计算机和计算设备是非常重要的东西,不管它未来会怎样,它能够empower我们公社,能够empower individual,赋予权力给个人。拥有一台个人电脑,就像是我会种树、种菜一样,我就可以不被一些东西所侵蚀,这是当时他的想法。这本书最后也没有怎么样,因为在公社运动中很有名,最后被出版社以 100万美元的价格买断了版权,后来不断翻新做一些纪念的册子,这本书最早就5美元。在1968年出了第一册,那是互联网诞生之前的第一年;在1971年,他出了一个final issue,做最后一次重印和增进;后来又出了一本《最后的全球概览》(《The Last Whole Earth Catalog》),它封底有一句话很有名,乔布斯在演讲时引用过,叫做“Stay hungry. Stay foolish.”,这句话其实出自于这里。个体主义者和嬉皮士认为斯图尔特的启蒙告诉了他们,个人电脑、计算设备是一个赋予个人权益工具,就和持枪、拥有种树的技能一样。

这里有三张图,上面两张图是当时在军事研究所和UCLA大学里建造的阿帕网的实验室,还有当时的一些工作人员。虽然他们是程序员,但他们穿得非常正经,都是西装或衬衫,还要打领带,非常professional。另一张图是斯图尔特戴了一个马戏团的帽子,上面插了一朵花,跟他的朋友们在做这本《全球概览》。他们在一个很破的小房间里,把各种各样的报纸、宣传册用剪刀剪下来,用胶水贴在一张大纸上,去影印,再把这个书装在一起。我认为报纸上讲的剪刀很好用,大剪刀可以在丛林里帮我们剪树枝,就把剪刀的广告剪下来贴上去。实际上是一个比较混乱的印刷品,而且看上去也比较原始,跟计算机、跟自动化一点关系都没有,这本书的排版也并不是非常精美,粗糙的剪辑拼贴。这三张图片就是两拨人非常明显的对比。

很多人都知道《最后的全球概览》封底的“Stay hungry. Stay foolish.”,其实这本书开头的第一句话非常厉害。这句话是《全球概览》的作者斯图尔特写的一个序言,阐述为什么要做这本小册子,为什么要卖给或者送给大家。除了鼓励大家去做公社、离家出走搞运动之外,最重要的目的是“We are as gods and might as well get good at it.”,最简单的翻译是“我们是神,而且也可能擅长于当神。”这是一个非常的听上去非常奇怪,也非常自大,跟他们当时的状态非常不符合的一个描述。嬉皮士基本也没有钱,父母可能也不喜欢他,也不怎么上学,他为什么会认为自己是神,并且擅长于此呢?其实就跟他们认为自己能够rebuild everything一样,“我可以在一个什么都没有的一个地方重建一个更好的社会”,这也是他们的一个宗旨。这个宗旨后来就被互联网的这帮人get到,认为网络社会是一个平行的社会,拥有这些东西、进入这些社会的人是全能的,是跟物理社会隔绝的,是不会为社会所打扰的,这是互联网人的一个精神源头。

那么大企业和军方那个时候在做什么?1973年,阿帕网在美国之外有了第一个境外节点——挪威地震台阵(NORSAR),是一个由华盛顿连接的监视苏联的间谍中心,以地震监控为名义,主要负责监控苏联的核试验情况。在这之后,有一个人叫Ted Nelson(泰德·纳尔逊),写了另外一本带有革命色彩的大开本册子,里面写了很多他想的东西,这本册子有两个名字,它的正反两面是两本书,正面的名字叫做《Computer Lib:You can andmust understand computers now(计算机解放:你可以而且必须现在就要理解计算机)》,讲computer liberty计算机解放。反面的标题叫做《Dream Machines:New freedoms through computer screens -- a minority report(梦想机器:电脑屏幕带来的新自由——一个少数派报告)》。这个“minority report”就是《少数派报告》,被改编成了同名电影,原著是1950年代出版的菲利普·迪克的小说,这时这本书已经写出来20多年了。封面就是很有意思的图,一个超人点了计算机屏幕就进去了。他提醒大家这个世界就是一个dream machine,是《少数派报告》中隐喻的那种不好的东西。

Ted Nelson之所以出版这本书是受到了斯图尔特的启发,他也让斯图尔特·布兰德帮忙给这本书推广作势。这本诞生于1974年的书是他自己花钱剪报、影印和分发给大家的,因为这种一看就很奇怪的书没有人愿意出版,出版可能就会惹上麻烦。

在1987年第二次出版的时候,斯图尔特斯帮他找到了微软。微软觉得这本书在替我们推广个人电脑,这样我们就可以卖出更多的windows,就用 Microsoft Press出版了这本书,这本书就又卖了一次。1974年他的第一宗旨是:现在所有人都可以且必须理解计算机了,这种机器可以供任何人使用。1987年做过一些很小的更正,他的战斗口号“打倒Cybercrud”是反对像IBM的那样的计算机集中化,反对计算机工作人员,也就是计算机公司或者是政府的一些人,为了阻止非计算机工作人员理解计算机而故意说谎。这里面有些例子,比如你买了计算机,但不一定这个电脑就是你的,你可能要更新软件,软件公司可以把你远程锁住,如果没有远程锁住,你可能必须要装一个软件……他也举了很多别的例子。

从反面看这本书叫做《梦想机器》,“通过电脑屏幕获得新的自由——一个少数派报告”。尼尔森探讨了他信奉的计算机的未来以及它的替代用途,而且是以反主流文化的方式研究了计算机的典型应用。他描述了自己想做的一个项目世外桃源计划(Project Xanadu),也叫上都计划,是马可波罗笔下元朝首都上都的名字。他提出了未来网络的构想,有一个Xanadu Network(上都网络),用户可以网购,可以在里面永久存储数据,访问全球储存系统里的材料,也可以有一个版本控制系统。这些想法是非常超前的,但结果并不是非常好,他做了20年的Xanadu Network,1995年的时候被《连线》(Wired)杂志写了一篇文章叫《The Curseof Xanadu(上都的诅咒)》,来喷他这20年啥都没干出来,后来上都计划就不了了之了。但他是那时候第一个以公社文化小册子的方式,描述为什么每个人都需要理解计算机、计算机技术跟政治为什么是息息相关的、为什么你要打倒阻止你理解计算机或是骗你计算机的工作方式的人、为什么这个东西既是一个梦想机器,也有可能碰上一个少数派报告的未来的人。在他之前也有科幻小说描述过这样的事情,但做这样的册子他是第一个。

Ted Nelson他同时也是RichardStallman的朋友,Richard Stallman是一个长头发大胡子的人,他是自由与开源软件运动(FOSS)的创始人,他在1980年代发起了自由软件运动,成立了GNU基金会,但他的思想不只是跟七几年早期的黑客文化和一些嬉皮士运动的残留有关系,同时也受到了Ted Nelson的影响,Ted Nelson的年纪比他大一些。Richard Stallman的言论就更加直白了,他说“软件的自由关系到人类的自由”,他认为光是大家都会动手做硬件是不够的,我们还要保证软件是自由的。所以他当时搞了GNU基金会,完善或者支持了比如Linux开源操作系统、Emacs文本编辑器,他也反对资本主义版权(著佐权Copyleft),用版权法的方式反对版权的存在,是一个比较左派的人物。

这个时候大家其实可以看出来,这两派人已经完全割裂了,甚至他们已经互相不跟对方说话了。这些在政府搞阿帕网的人,根本就不知道那些人在搞什么东西,你们一会离家出走搞公社,一会搞计算机,还强迫公社的人学会计算机,告诉他们如果不学会计算机,就会被政治运动落伍、就会被大公司大企业和政府奴役,于是这帮人也学会了计算机。另外一帮人是说我要搞间谍战,我要做一个学术的网络,所以我做了骨干网(Backbone Network)。这是完全不一样的两拨人。

就在这个时候,1991年,万维网诞生了。万维网的发明人是Tim Berners-Lee(蒂姆·伯纳斯·李)爵士。TimBerners-Lee受到了Ted Nelson的很大影响,他在自己发明万维网的博客里说:我认为Ted Nelson的上都网络跟我想的一些东西非常像。不一样的地方在于Tim Berners-Lee自己是个程序员,Ted Nelson主要是作为科技作者和哲学家,并没有真的去写代码,也没有真的去做这个事情。Tim Berners-Lee当时在欧洲核子研究中心(CERN)做研究员,主要是写支持代码,帮物理学家去整理资料,做这样的一些事情。因为核物理是非常需要数据的一门科学,同时它也需要大量去跟其他国家和地区的人进行协作研究。

1980年的时候,Tim Berners-Lee听说了Ted Nelson的事情,经过很多思考后,他说我想做一个能够把超文本和计算机网络结合在一起的东西。当时已经有了狭义的互联网,可以通过一些东西跟你聊天。比如斯图尔特(Stewart Brand)搞的一个最老的论坛The WELL,全名是Whole Earth’Lectronic Link(全球电子链接),大家可能听说过马化腾都是这类论坛软件的用户,要用蓝波快讯去登陆这些BBS;TCP/IP也很早就已经建成了。但当时并不是所有人都可以在电脑上通过一个软件访问到互联网,并且能知道互联网有什么用。因为它的设计没有所谓的图形友好界面,一个站点也不知道怎么做一个节点,一般人根本不知道互联网有什么用处。

在1984年之前,Tim Berners-Lee从欧洲核子研究中心(CERN)里出去了一段时间去寻找自我。1984年时他重返了CERN,就准备干一件事叫骗预算。因为当时CERN主要是一个做核物理的研究所,并没有兴趣搞网络的东西,他就不停地写 proposal提议说,如果我们发明了万维网这个东西的话,人类的物理就会获得巨大的进步。然后就跟主管部门的报告说这个东西很重要。说你看现在有了互联网,我们至少可以跟其他国家的研究所进行数据的传输,以后有我们这个东西可以更厉害。终于他得到了一些支持,在1989年正式得到了一些预算和时间去做这个事情,并于1991年完成了World Wide Web。1991年8月6日,万维网的第一个网站——欧洲核子研究所(CERN)的一个说明页面上线了。

1994年,也就是三年之后,万维网联盟(W3C)在MIT成立,这是一个标志性事件。大家可能会意识到各种网络、网络的结构都是由政府或者国际间组织去订立的,比如顶级域名“.cn”、“.com”的设置,是由一个叫做ICANN(互联网名称与数字地址分配机构)的组织订立的。ICANN有很大的权利,其实它的权利是各大国际条约和美国等国给予的。比如在南联盟解体之后,当时已经有了域名系统,ICANN会问解体之后的几个国家:你们谁要原来南斯拉夫的域名,不要的话我就收回去了,而且要是不能证明你的主体性有延续的话,我把这个域名收回去之后,会给你们强制安排新的域名,原来网站的解析都会失效。它是一个非常的中心化的东西。大家会看到有些国家分裂的时候,会出现好几个“.xx”域名,或者是原来的域名不能用,比如苏联解体之后“.su”这个域名其实是不能用的。ICANN是要完全遵守联合国关于国家和地区的标准,W3C(万维网联盟)不一样,W3C是非常松散、相对实用主义、非常不搞这套的一个联盟。1994年Tim Berners-Lee在MIT(麻省理工学院)创立了万维网联盟之后,有大量公司加入,它的组织里也有各种各样的公司和个人,当时就已经跟美国国防部没有任何关系了。

这个时候其实大家已经感觉到,就是说我在互联网上干什么,好像都跟各国政府一点关系都没有。通过公社运动这帮人最早的文化传承,他们就发现了一个事情,我们其实不用从城市里离家出走,跑去一个地方,去专门搞一个公社,宣告我们独立的小王国跟过去的政府和这个世界是没有关系的。我们现在可以直接上网,我可以造一个网页,然后就宣布我的网页美国政府管不了,这样的事情。所以当时同时出现了好几个非常重要的manifesto。

在1993年的时候,有一个Eric Hughes写的《A Cypherpunk’s Manifesto(赛博朋克宣言)》,讲的是让我们聚集起来做一个赛博朋克的世界,保护我们的隐私和加密,让任何人都不可能看我们的网络上的数据、看我们的电脑里有什么。这便被认为是现代加密朋克和现代密码学运动的一个起源。

同时1996年EFF(ElectronicFrontier Foundation电子前沿基金会)的创始人John PerryBarlow(约翰·佩里·巴洛)写了一个更加有力的东西,已经不光是说赛博空间的赛博朋克们,你要保护好自己的密码跟隐私。他说:“工业世界的政府们,你们这些令人生厌的铁血巨人们,我来自网络世界——一个崭新的心灵家园。作为未来的代言人,我代表未来,要求过去的你们别管我们。在我们这里,你们并不受欢迎。在我们聚集的地方,你们没有主权。我们没有选举产生的政府,也不可能有这样的政府。所以,我们并无多于自由的权威对你发话。我们宣布,我们正在建造的全球社会空间,将自然独立于你们试图强加给我们的专制。”这就是非常著名的《赛博空间独立宣言》。

他们宣布说,第一你们没有权利统计我们,第二你们也没有任何强制措施令我们真正感到恐惧。后面有非常长的一段话,模仿了美国的建国先贤,就是我们在第一节课讲的一些美国宪法的三权分立的事情,他也模仿了联邦党人做了一个对答录的文体。他们认为:“我们正在创造一个世界,在那里,任何人在任何地方,都可以表达他们的信仰而不用害怕被强迫保持沉默或顺从,不论这种信仰是多么的奇特。你们关于财产、表达、身份、迁徙的法律概念及其情境对我们均不适用。所有的这些概念都基于物质实体,而我们这里并不存在物质实体。我们的成员没有躯体,因此,与你们不同,我们不能通过物质强制来获得秩序。我们相信,我们的治理将生成于伦理、开明的利己以及共同福利。我们的成员可能分布各地,跨越你们的不同司法管辖区域。我们内部的文化世界所共同认可的惟一法律就是“黄金规则”。我们希望能够在此基础上构建我们独特的解决办法。但是我们决不接受你们试图强加给我们的解决办法……那些热爱自由和主张自决的前辈们曾经反对外来的权威,与日俱增的敌视和殖民政策使我们成为他们的同道。我们必须声明,我们虚拟的自我并不受你们主权的干涉,虽然我们仍然允许你们统治我们的肉体。我们将跨越星球而传播,故无人能够禁锢我们的思想。我们将在网络中创造一种心灵的文明,但愿她将比你们的政府此前所创造的世界更加人道和公正。”

结尾也很慷慨激昂,这是一个长达两页的宣言,在1996年,W3C万维网联盟成立之后的两年、网景浏览器发布之后半年左右写的。嬉皮士运动、公社运动给他们遗留下的文化遗产一下子爆发了,大家发现我们居然可以不用学种菜种树就可以做政府管不着的事情,也不用占领一个岛当自己世界的王了,我们现在搞个网页就可以了;Tim Berners-Lee居然是在搞核物理的地方做出来这个东西的,而且它的组织协会也是没有政府成员的,全是公司和个人。

John Perry在《赛博空间独立宣言》的结尾说,“我们将在网络中创造一种心灵的文明,但愿她将比你们的政府此前所创造的世界更加人道和公正。”这是1996年。结果发生了好几件事情就打脸了,纪录片《HyperNormalisation》里提到了这件事情。当时有两个黑客看到独立宣言之后,发现第一John Perry Barlow也不是什么专业的程序员,他是一个搞社会运动的人;第二他觉得你想太多,网络世界也有法律,你不是说网络世界是无政府的状态吗,我就给你表演一下。这两个黑客黑进了当时的一个金融机构,把John Perry的银行数据和他的金融数据拿出来,远程连到各种人的屏幕上投影给大家看:这是你们信奉的教主,他写了赛博空间独立宣言,他的银行账户有多少钱给大家看一下。当时就打脸John Perry了。John他们也没有气馁,就做了Electronic Frontier Foundation(EFF),叫做电子前沿基金会,John就是EFF的创始人。

EFF创始的目的是,当时这么搞宣言之后,美国政府就觉得你们这帮人要么就是共产主义,要么就是不正当公司,反正有问题,我一定要搞搞你们。当时有一些很著名的论坛和个人,因为各种理由被特勤局或者联邦调查局查封,一些公司因此倒闭。美国政府肆意滥用权力去封你的网站、查你的公司,认为你是反动的。EFF成立的目的就是,我们都已经把这个话说出来了,我们一定要努力实现梦想,努力创造一个独立的新世界。虽然说我们现在技术又烂,因为黑客不一定是帮我们,黑客也是无政府主义者,可能要去黑我们的钱,同时美国政府也不帮我们,没有人帮我们。我们的目标就是利用现有的工具和比较完善的美国司法系统,让美国政府自己打自己,我们要去告美国政府。所以EFF第一个案子就是告美国特勤局,代表被查封的一个网站去告美国特勤局,历时4年告赢了特勤局,让特勤局赔钱了。之后就一发不可收拾,EFF通过一系列的“关键判决”,试图改变他们能影响到的西方世界的司法系统。这是他们对于赛博空间的一个判断,希望通过一步步的判决来最终达成他们想要的理想和创造一个新的世界。

他们打的几个case都比较著名,一个是说审查邮件和网络通信跟审查电话一样,需要法院的许可;还有在PGP这类加密的case上,EFF认为代码是言论,写一个代码就是加密的软件,是美国政府认为的军火,按照国防部的规定,你不能把军火出口,如果我就是想出口加密软件,那这是一个言论,我就可以把这个东西印成一本书卖到欧洲去,因为宪法保护言论自由。EFF说如果国防部不想惹麻烦被最高法院怼的话,你们就把这个案子撤掉。最后这几个案子全都dismiss掉了,这是九几年的事情。结果EFF在那个时候造成了巨大的成功,PGP成为了事实上比较常用的加密标准。网络上也有自己密码学的一些基础应用了,同时大家也不会去真的怕特勤局和FBI找自己麻烦,因为大家知道你要找我麻烦说不定又要赔我钱,因为EFF很厉害,我们可以随便怼你。

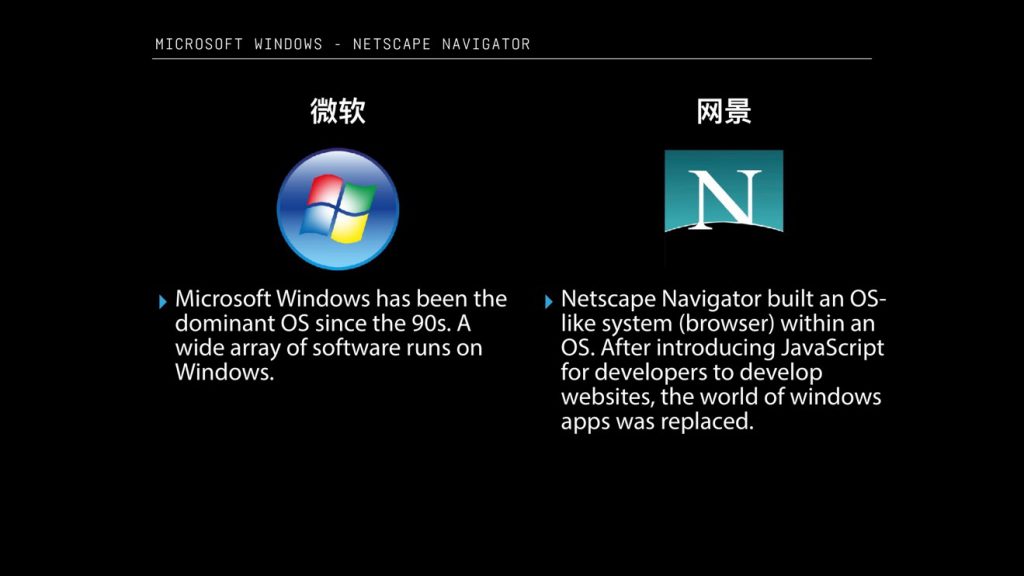

但是这个时候商业公司并不是站在他们这边的,商业公司觉得你们这帮人天天搞这些事情没意思,我们要更加垄断、更加独裁,我们要拿利润的第一个目标就是创造万维网巨大流量应用的公司——网景浏览器。接下来一个比较著名的case已经是在网景上市之后的2000年了。这个case有两个比较大的意义,一个是终于强迫美国政府去介入、回答这个问题;另一个是动摇了EFF原本的想象,并且预示了互联网的少数派未来。首先在TimBerners-Lee发明了万维网之后,他自己做了一个很破很简陋的浏览器,当时有一个学生叫Marc Andreessen(马克·安德森),他现在也是著名的投资公司Andreessen Horowitz(a16z)的创始人,他在伊利诺伊大学的国家计算机中心做研究的时候,觉得浏览器好难用,但这个万维网真的很好用,所以想要做一个浏览器。他就做了一个浏览器叫做马赛克,Mosaic浏览器,之后根据这个浏览器成立了一家商业公司叫做网景,公司的产品就叫“网景领航员浏览器”。

网景浏览器实在是太火了,又可以编程,又发明了JavaScript、Cookie,于是它就变成了一个类似操作系统的东西,可以在里面看网页、看一些小程序和代码,也不用担心微软的垄断了。对于微软来说这是一个非常巨大的事情,因为他们的商业模式完全建立在控制硬件的OEM(原始设备生产商)上,可以不停的卖我的 windows软件授权,如果说以后大家认为操作系统不重要了,只要能上网就可以的话,我怎么办呢?我一定要抄你。所以微软就干了一系列很恶心的事情,包括买通了NCSA(国家超级计算机应用中心)的一些人,让把当时MarcAndreessen在学校的代码给我;抄到网景的代码之后,微软还把IE浏览器作为一个捆绑销售的软件,免费放在 windows的操作系统里面。最终网景在商业上不敌微软,宣布卖给美国在线(AOL),同时向美国商务部举报了这件事。

这个事情终于触到了宪法或者政府比较大的一条神经红线。因为美国政府有一个关于垄断公司非常不好的回忆,就是当年的洛克菲勒和标准石油。标准石油在当时控制世界上80%关于石油的产业,从石油的产出、炼油,到油的运输、铁路、铁路相关的一些设施他都控制。最后美国政府通过了反托拉斯法,赋予罗斯福权利把它给拆掉,拆成了现在好多个标准石油。

微软做的这个事情给了美国政府一个抗体面对病毒一样的回忆:似乎听上去有点像当时洛克菲勒搞的事情,不行,我要怼一下微软。美国政府就暂时放弃了过去长期持有的一个立场,就是网络不是法外之地,你们这帮搞浏览器和网络的人,虽然可能没有搞软件硬件的人来的硬核来的厉害,但是它的传播和人群效应是巨大的。政府过去不太喜欢搞加密的人,但现在突然愿意来帮你治一治微软,主要原因是政府感觉到了一个非常巨大的威胁:微软会不会控制总统选举,跟当时的洛克菲勒一样可怕?所以就拆台比尔·盖茨了。

这是当时一个巨大的事情,为什么说这件事打了EFF脸,其实这事EFF参与不多,最重要的是他们一直以为我们的敌人是政府,要先怼政府;怼完之后发现政府其实在帮我们怼大公司,但大公司和政府反正都不是好人,现在我们都要防着;网景也是大公司,我们所有的东西都被商业化被私有化,被逐渐迈向Surveillance Capitalism监控资本主义的状态,是完全符合1974年Ted Nelson写的计算机的一个minority report,计算机成为少数派报告的场景,也完全符合更早的一些科幻小说的预示,这个时候其实就已经非常不妙了。

最后,讲一个我认为比较适合作为互联网50年结尾的故事,剩下的一些事情大家可能都清楚了,在网景去告微软、互联网泡沫破裂之后,迎来了web2.0,迎来了移动互联网的增长,迎来了现在大家能用到所有的东西,这是比较近的历史。最后讲的一个人跟前面的几个主角都认识,就是下面照片中的男孩。左边大家已经见过了,是Ted Nelson,他年纪比较大,是最早写关于计算机跟政治权利和人的本位权利启蒙小册子的人。右边这个是道格拉斯·恩格尔巴特(Douglas C. Engelbart),中文世界里有一篇关于他的文章叫《恩格尔巴特的左手》,他发明了很多跟硬件、人机交互有关的设备,是最早期的让更多人能用到电脑的一个计算机先驱。恩格尔巴特发明了“恩格尔巴特鼠标”、“恩格尔巴特键盘”,那个时候他已经很老了,现在已经去世了。中间这一个其实是互联网之子,叫Aaron Swartz(亚伦·斯沃茨),他当时很小,应该是在初中的时候去参加当时的一个极客会议,做了一些很有意思的事情,当时Ted Nelson跟DougEngelbart都很喜欢他,就去跟他合影。

他做了什么呢?大家去可以看另外一部电影叫做《互联网之子》,《The Internet's Own Boy: The Story of Aaron Swartz》。他是第一个大家能用“互联网之子”冠名的人物,一般说“互联网先驱”、“互联网之父”、“万维网之父”,没有人用“……之子”冠名,因为大家都认为网络是一个new invention新发明,还没有新的一代从里面长出来,而Aaron Swartz就是从网络中长出来一代人。他在成名之前先创立了Reddit(红迪网),这是一个比较乱但又很好玩的匿名论坛网站,有点像百度贴吧。同时他也在美国《连线》(Wired)杂志工作过,跟 Kevin Kelly(《连线》创始主编凯文·凯利)也认识,做了很多事情。他联合创立了Reddit ,并且股份都退出、赚到钱之后,他开始做社会运动。

当时他被Tim Berners-Lee,就是万维网的创始人看上。他在MIT成立了万维网联盟的 team,Aaron 被Tim叫到了 MIT去做研究员。Aaron那个时候已经比较有名了,他是RSS标准的制定人之一,RSS是一个博客聚合和社交聚合的协议,同时也是现在博客使用的最主要的协议。因为他辍学又创业红迪网走红,就被Tim Berners-Lee叫去MIT,说你可以来帮我们做一些事情,我们一起研究、讲讲东西,虽然你辍学了但我可以给你一个研究员的职位。

他去了MIT之后,正值美国政治上的两个大的思想转变,一个是在911之后,小布什签署了《爱国者法案》,完全赋予了政府机构一个很大的权力去监听你任何东西,不需要向法院申请,就可以直接以反恐为目的把你的数据拿走。另外一个是当时连续几个关于版权的案例,不管是EFF支持的、还是其他人权组织支持的,全都告输了。大家一向认为我们应该在互联网上成立一个类似版权保护的东西,我们应该保护版权、保护公司的成果、保护论文的阅读权限,如果没有付钱你不能下载,如果你下载了之后传到 BT上去做种子、发到论坛上,你就要被SOPA告,这个法案名字叫SOPA(Stop Online Piracy Act)《禁止网络盗版法案》,那是当时美国政治的一个热点。SOPA的问题在于它已经不仅仅像《爱国者法案》那样,认为出于国家安全原因要侵犯你的权利、看你的东西、监听你;现在SOPA为了保护某个电影公司、学术机构或大公司的利益,也要赋予大公司和政府一个申诉的权利,可以随便地删掉你的帖子,给的理由都是你侵犯了版权,因为你没有版权,所以你不能发这些东西。

Aaron Swartz在赚到了他的第一桶百万美元,有钱了之后,很快就开始搞社会运动。他做了一个网站叫Demand Progress,即要求进步/求进会。在做这个网站同时,他想以身作则表示版权法是不对的,虽然版权可能有一定的好处,但是在互联网的时代,版权制度和对版权制度及法律的僵化理解,其实是在无限地强化政府和大公司权利,以及他们狼狈为奸的可能性。所以Aaron Swartz认为应该教育一下他们,我要以身作则去反对他们。

他做了好几个事情,一个是做了一个美国法院系统的爬虫软件,他可以在公立图书馆用这个软件不停的去下载联邦法院PACER(美国公众电子法律文件资料库)里的司法文书、案件记录,然后上传到一个公有的数据库里。因为联邦政府及各州政府是不应该用这个东西赚钱的,所以一般上传他也不会找你麻烦,或者说他也没办法真的告你。但是在这之前,如果你从公共图书馆以外的地方查资料的话,你需要付每10页一美分或者每10页十美分这样的数额,每年就有几个亿美元的盈余,政府也不能解释这钱拿去做什么。Aaron Swartz做了这个事情,从此之后就被政府给盯上了。

在MIT期间,Aaron认为好不容易有了MIT研究员的账号,我应该继续践行我的理念,不应该有狭义的、能够更加促使政府与大公司狼狈为奸的版权存在,不管它的目的是为了保护私有财产还是什么,都不应该以这样的方式去执行。所以他利用了MIT 的研究员账号,在一个地下室机房里面放了一个硬盘,去不停的下载JSTOR这家公司的论文数据,下载了很多论文,于是他就被钓鱼执法了。学校的警察已经发现了有人在用这个硬盘下东西,但由于不能确定是谁、不能抓到现行证据就一直等他自己过来拿硬盘,在他拿硬盘的时候,就被警察包围抓了起来。抓了之后,麻省也就是马萨诸塞州的检察总长(Attorney General)对他提起了一系列的指控,要关他最高三十五年、罚款100万美元。并且FBI找他的女朋友谈话,认为这个是非常严重的一个案件,甚至破坏了联邦政府的财产等等。

最终互联网之子选择了自杀,2013年他逝世时26岁。他在14岁的时候编写了“RSS 1.0”标准,在26岁的时候选择自杀。虽然他是Tim招进来的研究员,但MIT在这个事情上并没有发表过任何帮助他的意见,所以Tim跟学校的意见很大,另外Ted Nelson、恩格尔巴特这些人都跟他关系很好,就造成了巨大的影响。在他去世之前,SOPA(Stop Online Piracy Act)在他的组织下已经无法继续推进了,因为国会比较怕民意,就不让法院推进《禁止网络盗版法案》了。他死之后激起了巨大的民意,原来窝着的那些人全出来了,Anonymous(匿名者黑客组织)开始黑美国政府的一些网站,说我们要对你们这些世俗世界的政府发起战争,因为你们居然把他逼死了。

这是一个前兆。在2013年的时候,当时斯诺登刚刚开始爆料,阿桑奇过得还可以,TimBerners-Lee也比较低调,不太以现在这样的身份出来说很多关于互联网本身有问题的事情。在当年的西南偏南电影节(South by Southwest Film Festival)上有一部纪录片,叫做《The Internet's Own Boy(互联网之子)》。在2013年这个节点上,在互联网45周岁之前,当时很多人的反应是互联网可能已经死了,它已经失去了最早的那种精神,并且在往一个很多人很难阻止的方向去发展。这张图里的人,除了刚才说过的那些,还有Wikipedia的创始人Jimmy Wales(吉米·威尔士)和Larry Sanger(拉里·桑格)。这些人有的已经死了,有的已经很老了。最早的黑客文化圈,从公社运动、嬉皮士运动继承下来这帮人一致认为,我们所熟悉的、我们所为之奋斗为之贡献的互联网,其实在那个时候已经死了,互联网之子都自杀了,互联网已经死了。接下来的互联网是一个被政府和大公司、被政治和经济所控制的行尸走肉,并没有任何的独立性,并没有任何真正独立的可能,任何对它的改进都可能是徒劳的。但还是有人在不停的改进,以Tim为首,他在去年宣布了一个新的项目叫做Solid,想要做一个“better web”,更好的网络;也有人在做加密货币,也有人在做一些东西,他们都是最早的一些无政府主义者精神的继承人。他们想的是我们当时在50年前花了5美元买了这本《全球概览》,学习了怎么离家出走,怎么在一个农村造一个公社,让大家生活,现在我们就应该学习新的东西去反抗这些集权统治和我们认为不对的东西。这是从文化角度上来说,互联网这50年间发生的一些事情。

我准备的内容讲完了,大家可以开始提问或者留言。

学生1提问:您对于互联网的未来有怎样的想象?您认为这种对于精神的背离是不可逆的吗?

回答:是这样,其实中间精神转折过好几次,我在一路讲下来的时候,大家不知道发现了没有,一开始其实新左派跟做公社的那帮人,他是非常讨厌被金钱和资本主义的方式去衡量自己的价值的,也非常讨厌民族和种族之间不平等的一些事情。从九几年互联网开始大规模商业化之后,现在更多论述的是个人的成功,或是互联网对于个人成功的加成能力。比如说我们做了一个东西,大家都很喜欢、用了很久,我们赚到了钱,大家也很开心,是这样的事情。少了很多过去那些反政治的成分,这个时候已经有了一个很大的转折。然后在版权进入这个领域之后,原来那帮人剩下的已经不多了,很多已经快死了或者已经去世了;Ted Nelson今年84岁,跟我爷爷的年纪差不多。互联网精神会不会消亡,我个人认为是与国际政治息息相关的。从二战之后到现在非常长的一段时间,我们没有经历过非常大的战争;或者冷战之后,几乎没有非常强的国际冲突,所有的问题都已经被掩盖好了。这个时候大家去想象互联网的未来发展,现在的结果是在1999年之后,互联网的发展其实朝一条扩大贫富差距、导致当时人去公社的原因的道路上去了。现在它变成了一个面纱,如果我做一个传教士去跟大家说非洲人应该使用互联网、印度人应该更加普及使用互联网,大家当然会觉得是很好的事情,但也会非常自然地隐含一些前提条件:非洲人用互联网的话,你得用正版,你必须遵守国际上的版权条法律;但没有人会提醒你在瑞典有海盗岛,瑞典政府天天抓,抓完之后又放出来。他们会说你要遵守大家现在的玩法,我们要听ICANN这些国际组织的,域名的分配、服务器的分配都要听他们的。但没有人说有另外这样的一帮人,就是在做Mesh Network的人,他们现在还活跃在美国的各个乡村里面,他们开着房车扛着设备去别人家门口打一个桩子,把天线竖起来,说你家的天线跟别人家天线在一起,我们就可以建一个区域的网络,这样我们就不用给AT&T交钱了。一直还有这样的人存在,这样的人的话语权式微了,或者说互联网现在的结构就不适合这样的话语权,所以未来我们可能其实探讨的不是一个叫互联网的东西,或者我们不太能够继续使用这个词去做我们之前那些原教旨的一些想法。它会不会变成一个新的词,现在有很多种说法,不管是web3.0还是Jack Dorsey提的一些词,都是这个目的,就是他们个人认为已经很难把这个词本身的印象去掰正了,所以我们只能说做另外一个东西,但是大家都懂,它其实跟互联网很像,只是上到更好的一个层面而已,它一定会跟技术发展和政治之间息息相关。现在来看,我们可能要等到下一个世界上的国际政治没有那么紧张的时候,它才会有比较大的改变,如果技术成熟,会对我们整个熟悉的世界有比较大的改变。

学生2提问:有没有可能现代人完全脱离互联网,脱离对它的依赖?

回答:挺难的,因为逐渐会变成这样。其实有点跟当时《赛博空间独立宣言》那帮人想的完全反过来,他们想的是我们在互联网上有自己的赛博身份,身份和主权是不被世俗政府所控制的,除了真正人的肉体之外,你管不了我;我可以选择用,也可以选择不用;等到我选择用的时候,我是自由的。现在的情况是政府逐渐学会了通过控制和投资一些事物,把权利投射进现在的赛博空间里,通过一系列方法使得一些社会基本功能只在线上发生。比如现在认为媒体“第四权”的很多功能已经丧失了,它可能跑进了互联网里,或者还在互联网里进行一个很混乱的转移,就变成了大家都在“同温层”。之后我们可以看到更多,比如说我们会有数字身份证,或者根本就没有身份证了,身份证变成了手机之类的东西,这个时候你就不能拒绝使用手机,因为你没有手机,就没有了社会身份,你得变成更加硬核的人,得回到当时的公社跑到农村里自己种地的这样一个状态。这很快就会发生了。如果说现在会不会有可能完全不用互联网的话,我认为是有可能完全不用被政府和大公司所影响的那部分互联网,而原教旨的部分还是存在的。但这类人一方面被商业侵蚀,一方面被很多不理解的力量反对,不管是民族主义还是什么,都很难。现在来看我觉得很难,很快就会有必须使用健康码,没有健康码就出不了门。你也许可以出门的时候说我不会用微信,也没有支付宝,给你证明一下我没有离开过住的地方,我要出门;然后你去了一家店,再跟你说不收现金。现在我们可以争辩说,人民币是有法偿性的,是受根本法律保护的;或者跟店家争论不收现金,我给你一点别的东西,给现金等值物,强行要求你卖给我;或者给你更多钱,不用找钱了,等等。但随着DCEP,就是人民币的数字货币,这样的东西发展起来,这样就可以争论说人民币数字货币就是现金,有法偿性的现金。就算不使用手机,你也必须要掏出支持DCEP的卡刷一下,在刷的时候你的所有信息会被动地跟已有数据相关联,所以其实没有太多的选择。

学生3提问:老师怎么看外交部新闻发布会上经常说的互联网主权国家对互联网的监控加深,老师觉得怎么样防止互联网变成监控网?

回答:大家看我最早讲的一个例子,美国阿帕网第一个海外站点的目的就是为了监控苏联的核实验,骗当时的挪威地震研究中心(NORSAR)说给你们发明了一个新的东西叫互联网,我们派个人给你装一装、连一下,其实目的是在那边搞间谍战。这个思潮在过去的1980年到2000年之间有一个很大的减弱,一方面是由于全球化的发展,大家其实不分你我;另一方面是因为技术的意识形态远远领先于政府立法。现在的情况完全相反,大部分我们所熟知的新科技新技术,都是国家和大企业非常熟悉的东西,他们也没有理由不熟悉这些东西。所以采用任何方法去构建技术,它本身都是非常脆弱的,很容易就会没办法维持。所以互联网肯定会在之后10年或5年里面的出现这样的情况:各国互联网通过各种方式树立了各自的主权,不一定通过比较容易感知的方式,可以通过版权的罚款、通过一些强制税收的方式。这就是欧洲现在做的事情,或者美国通过“必须接受以国家安全为目的的审查”的一些奇怪的规定。当时写《赛博空间独立宣言》的条件是我们在现实社会中没有肉体、没有物理东西,我们的确可以在现实社会中一直待在家里不出来,不需要肉体跟别人交互,只要家门口没有人闯进来就可以了。但是现在最本质的问题在于服务器,你的手机连着的 APP的服务器不在你家,它在别人的地上或者别人家里,别人可能是跟政府配合的,可以直接把它拆了或者直接把你的连接剪了。所以为什么说在50年之后,推特的Jack Dorsey他要重新成立一个team去研究这个东西的时候,第一句话发的“lo”,还说我们要研究宣传互联网,因为至少我们很多人都认为更加去中心化的互联网能够把权利还原到最基本的单位上——就是“家的单位”和“人的单位”上。“家的单位”上的意思是说,如果你需要对任何的价值和数据进行交换处理,你家其实是一个中继点,这样就没有任何人能用任何理由去删帖和关停账号,除非他闯进你家里把这东西拿走。什么叫“以你身体为最终防护”的方式呢,未来可能会有更多的可穿戴设备、更多的智能设备,或者嵌入、植入体内的设备,这些设备本身必须由开源的、或者完全经过社区跟非商业组织第三方审核的代码和硬件去构成,可以完全自由地选择连入我的网络或者不连入我的网络,可以完全地拥有我的身体相关或者身体周边的设备的权限。我们现在还没有,至少苹果是没有,安卓是假的有。有了之后,除非把服务器、手机等设备抢走,否则我就可以一直发微博、做美图秀秀。现在这两个权利都没有,现在是不需要把你的手机抢走,就可以让你的手机说不了话;不需要做把你家的门打开这么麻烦的事情,就可以让你在美颜的同时,数据被拿去做人脸识别,看你有没有整容,给你推广告。

这是技术本身没有赶上监管和现在国际政治局势下的发展,导致陷入一个很大的低谷。现在没有人去很愿意支持这个事情,但其实有点像当时阿帕网刚出来的时候,第一件事就是用来做间谍战,结果住在公社里的人,因为被一些传教的先驱洗脑,说你一定要学会用计算机,你们都已经逃出家来了,一定要学会编程,一定要把这个思想传出去,他们才会从1964年到1984年的20年里有这样一个很大的变化。我认为如果现在开始有这样的思想的话,可能会在十年、二十年或者更短的时间里出现很大的变化:看上去像是国防部批准的一个项目,结果做着居然国防部控制不了就退出了,很可能会这样,就是当时互联网发生的事情再重演一遍,这是我个人的理解。而且我也认为这很有可能发生,但具体是在什么地方怎么出现就很难说了。

学生4提问:阿桑奇在2005年伊拉克战争跟五角大厦对抗时,创建了自己的新闻发布会和维基解密与卫报、纽约时报、明镜、半岛电视台联结的媒体矩阵。您觉得在东方遇到这种突发状况的话,我们该怎么去联结和发声?

回答:现在有几种已知的方法,第一是把你要说的话存在区块链上。第二有好多公司在做奇怪的IM软件,是完全通过蓝牙跟点对点网络联系的,在没有网的情况下可以通过蓝牙联系出去,但也有很多问题。现在来看如果你想说话,除了放区块链上可能没有别的办法;想很快地说话,可以考虑用点对点网络的设备或软件。我个人觉得挺难的,而且这些媒体的公信力在逐渐下滑,跟2005年的时候相比,我认为在今天这个时间点上如果再发生一个类似于斯诺登这样的事情,媒体们可能会不说话。更有可能的是会有更加并不以传统媒体形式出现的组织,但这个还比较早。所以现在最好的办法可能就是你把话存在那里,至少你能说了之后,未来可能有人看到。

学生5提问:我想问对互联网语境下的版权怎么看?因为互联网发展到现在看起来已经被集权政府和大型跨国公司控制了,那么版权可不可能是一个所谓的自由的突破口?当我们可以自由获取知识、自由地进行自我教育的时候,会不会可以脱离控制?

回答:2010年的时候,因为Aaron Swartz以及他的NGO组织Demand Progress的努力,SOPA《禁止网络盗版法案》停止立法了,如果你是美国人的话,那一天Wikipedia和Reddit都黑屏,打开网站,黑屏上说请打电话给你身边参议员说反对SOPA,不然我们就黑着了。很多人就去了解SOPA,最终法案停了,但后来Aaron就被报复了。虽然的确有很多东西不应该不在公有领域、不应该有私有版权制度,但Aaron他没有解决一个问题:如果我是一个音乐人,我肯定会讨厌BT(BitTorrent,开放式传输协议),你又不让我告BT,因为告了BT可能会使政府从中打压这种技术,那么我怎么解决这个问题?

最本质的问题其实是跨国金融和税。什么叫跨国金融跟税?就是为什么你要信赖这堆人帮你把碟片运出去,然后信赖这堆人帮你传播你的音乐,一方面是说人的确会有恶念,他可能会拿着你的盗版就直接拷了就走了。那么拷你的碟跟拷你的MP3是没有特别大的难度区别的,最大的区别在于假设没有中间这么多一层的渠道商,我一个在其他国家的人,我很难不使用当地政府批准我使用的法定货币(也是我唯一能够得到的货币)去购买你的碟片,你也不能通过跨国贸易和跨国金融和一些税务的条款把钱转回到你的国家里,变成你能使用的货币发给你,这是最大的问题。

关联的问题是,我怎么把唱片给你?可能我有足够好的物流系统寄给你;或者直接发个网盘给你;网盘审核我,我就做个种子通过点对点网络传给你;实在不行我可以用类似区块链的方式传给你。还是没有解决的是,我们怎么样在不依附任何一个主权、霸权的情况下,达成一个类似世界货币的东西,而这个东西肯定不是单纯类似比特币,一个波动的、让人觉得是天天有炒作的这样的一个货币。同时也不是基于一个主权国家的货币,因为那样的话就变成了霸权主义,也就是全中国人要在美国卖歌你就要收美元。

这应该有一些技术方案,但最终各国会用各种原因去阻挠,不让你使用。假设没有阻挠,比如我是一个音乐人、版权方,我不想通过唱片公司代理去卖我的东西,我直接发在一个独立期刊或者小众音乐网站Soundcloud上。你想听歌,要么把广告收益分给我,在歌里面插广告;要么你给我打一点钱,我的国家和你的国家的政府都不能以这个钱为借口对对方的贸易进行施压,去谈关税,或者在国际上做一些政治博弈,这样的情况下才能解决这个问题。这个问题本身不光是技术,它的确是一个很大的突破口,因为它本质上是说怎样能真正让贸易更加自由,否则你的IP就变成了一种政治的交易的手段。我知道这个论文不值多少钱,但我就是要把AaronSwartz逼死;我知道这个IP你们复制就复制了,但我要以这个为借口去开关税。

黄老师:我想最后补充一点Suji最后讲的事情,各位可能知道网络社会研究所一直都很关切平台合作主义,我觉得除了Suji讲的关税跟国家主权的斗争之外,我们其实有另外一种想象,不是个人透过技术来对一个大的政府和大的独角兽公司来做抗争。而是反过来说,我们这群人某种程度可以用非常传统、一点都不新的合作社方式来处理这个问题,或者是用比较强调技术共有权利的平台合作社来做这个事情。其实在全世界已经有很多这样的团体,比如在芬兰的软体合作社,在纽约的Code Lab程序员的合作社,在意大利的也是程序员搞的合作社;艺术家有很多,比如声音的合作社,影像的合作社、照片的合作社,或音乐的合作社,其实都有点像刚刚Suji讲的一样,就是我这群人其实可以通过自己的方法,通过合作社来卖自己的作品,也没有经过中间的剥削商像是Spotify,你会用比较容易接近的价格卖给消费者,而这些利益回到这个平台上,又可以让所有的创作者共享。其实2018、19年这一两年发展非常快,主要原因当然是2008年之后的金融风暴,所有人都在重新反省,大企业、大国家、大银行的破产越来越不可靠。二来也是因为整个互联网的发展过程里头,其实就变成公司化的网络了,它越来越私有化,越来越集中化,已经没有什么better web,对很多人来说只有better income,就是那些收取暴利的人。所以与其想象个人的方法去斗争,还不如用合作社的方法去斗争,这是现在非常多的人在尝试的事情。我要说的是平台合作社其实已经远远超过我们对传统合作社的一些想象了。比如说我们2017年在上海办hack合作松的时候,把程序员、合作社社员或者是设计师、艺术家、策展人全部找来,看看我们可以干什么。2018年我们参加了PCC大会,就是平台合作主义大会,里面有非常多人都发展出一个怎么样应对技术独裁的方法来。

可是这些事情对我们来说好遥远,程序员说要拿回技术,我们一般人怎么拿回技术?哲学家也是说我们不要用单一的技术,在全世界我们要各个地方有不同的系统,我们一般人怎么做?这有点像是缘木求鱼,理论上我们都承认是对的,但实际上根本不可行。如果落地一点来想,技术这个事情大概没有什么进步或退步的,只有appropriate适合的技术,或者affordable可以接受的艺术。在 affordable跟appropriate里头,可以让很多合作社员重新学习这种方式来组织一个新的系统。合作社当然不是一个外于资本主义的的组织,它内于资本主义,可是它起码是个经济平等、民主平等的组织。我觉得这可能是另外一种抗争方法,不要每次都把所有人拉平,我们的对手敌人只有大企业或大政府,或者美国联邦等等。我们其实最应该先想的是我们周遭这些人可不可以用一种新的组织方法来运作。这大概我的一点补充。

学生提问:如果我们进行一个黑客松,开发了家政工领域或者出租车司机行业中的一个小的应用,它可以稍微改善一下相对于过去那种资本利润驱动的中心化的组织方式,但我们没法从技术的各个层面去撼动这个底层由民族国家做支撑的资本主义霸权对技术的掌握,这该怎么办?

黄老师:我只举一个简单的例子,Trebor Scholz就是写平台合作主义一書的人,现在是PCC大会的就是平台合作主义联盟的主導者,一个在纽约The NewSchool教书的家伙,他曾经说了一个例子,他说Uber或Airbnb它们用的技术其实不像火箭一样这么难,是一个非常不困难的网络工具。可是为什么可以让Uber或Airbnb赚这么多钱?在美国有Green Taxi,一个以纽约的计程车司机工会所发展出来的叫车服务软体,那个就是工会自己做出一套像Uber的软件,可以自己叫车。全世界有非常多这种计程车司机工会的叫车服务系统,其实可能比Uber更好用,或者更能够照顾到计程车师傅的权益,问题是各个地方的合作社的叫车服务系统,有没有可能在一个平台上面被串在一起?我到纽约,我到佛罗伦斯,我到台北,我到杭州,我就不需要下载各个地方的合作社叫车软件,我们可以把所有数据都串在一起。平台合作主义第一个是让这些技术,我刚才说affordable,就是让这些技术可以让一般的工会来使用,减少平台所剥削的的金额。二来的问题是我们怎么样让每一个平台合作社串联成一个大的合作社平台,这是很多人在想着的事情。我认为是像纽约的Code Lab程序员合作社,他们在前一年帮纽约市的所有的家政服务员,就是做家务劳动的工人,通常是外籍,来自拉丁美洲,在美国做家务、清理,帮他们弄了一个网站。本来他们在打零工平台通常只能拿到40% 或30% 的工资,剩下的费用是给平台的。Code Lab的合作社帮他们做了一个网站之后,每一个打工者拿到的实际金额可以是每一笔委托项目的70% 左右,或者达到75% ,剩下25%才是维持这个平台的运作,这个平台自己去维护跟管理。反正我们不能太悲观,在这么阴郁的时代里头,你总要看到一些小小的希望,而我觉得正是这些小小的希望,可以让我们觉得网络或网络技术某种程度还是有一点点可能的,但是这种技术一定要跟人的合作绑在一块才行。