论符号的贫困、情感的控制和二者造成的耻辱 翻译:许煜 校对:王舒柳 De la misère symbolique, du contrôle des affects et de la honte que cela constitue,本文节选自《论符号的贫困》第一册:超工业时代De la misère symbolique : Tome 1. L'époque hyperindustrielle,Editions Galilée,2004

没必要恐惧或憧憬,问题在于寻找新武器

——德勒兹(Gilles Deleuze)

美学与政治

政治问题是美学问题,反过来也一样:美学问题就是政治问题。我用的「美学」一词指代广义上的美学,希腊语aisthésis指的是感觉(sensation),美学问题就是感官的问题,也是更为普遍的感性(sensibilité)的问题。 我认为我们必须从美学与政治的关系之角度来重提美学问题,并邀请艺术界人士一起重新思考艺术的政治角色这个问题。艺术界放弃政治思考是一个灾难。 反过来说,政治领域将美学问题留给文化工业和商业领域,这本身也是一个灾难。 我并不是想说艺术家就必须介入(政治)。我的意思是,他们的工作从一开始就介入到他人的感性体验中去。然而,政治问题从根本上就是一个在共同感知的环境下的人我之间的关系问题,也就是说,是一种同-感(sym-pathie) 。政治问题就是学会共存,学会与他人一起生活并互相支持。共存的前提是保存每个人的独特性(这比我们的“不同点”更为根本)并超越集体的利益冲突。政治是一门求同存异的学问,古希腊城邦(cité)要成为共同(commun),就需要这门学问。而共存的需求就意味着某个共同的美学基础。共存是感知的集合。一个政治共同体就是一个感知的共同体。如果我们不能共同爱护如风景、城市、物件、作品、语言等事物,我们便无法互爱。亚里士多德所说的友爱(philia)就是这个意思。互爱即共同爱护自身以外的东西。 当前,「文化」问题(其主要构成就是艺术)前所未有地成为了经济、工业和政治的核心问题:感知的共同体(la communauté sensible )在今天已经完全被德勒兹所说「控制社会」(les sociétés de contrôle)中的科技所操纵。而国际经济竞争的重点亦在于此。 杰克・洪席耶(Jacques Rancière )告诉我们,「政治」(lapoliticité )是 感知的(sensible),言下之意是,政治问题就是美学的问题。不过他却忽略了一点:在工业时代,感知(la sensibilité)越来越受到市场营销的控制,已经成为了一场战争的关键。在这场战争中,武器就是科技,而受害者则是个人或者「文化」团体的独特性。随着战事愈演愈烈,严重的符号贫困( la misère symbolique)正在蔓延。 在今天的调控社会里(les sociétés de modulation)——或者说控制社会中——美学武器变得尤为重要(也就是Rifkin[1]所说的文化资本主义):它控制各种感官科技(例如影视或者数码技术),通过调节流量进而调控人类身体与思想的意识和潜意识时间。与此同时,营销学还在近期发展出了一套关于「生命时间价值」(life time value)的理论(即个人的生存时间成为一种可计算的经济价值,这是对个体内在价值的去个性化)。 十九世纪,(画家)马奈 (Édouard Manet,1832-1883) 与传统(绘画)的决裂标志着一种全新的感知方式的诞生,这种新的感知在当时并不是所有人都能接受的,由此引发了一系列的美学纠纷。

这些发生于社会工业化大转型时期的美学纠纷推动了同-感(la sympathie)的建立,而人类美学正以这个共同情感为基准,它是一种创造力,是一种为建立新的共同感知而改变世界的创造力,而构成未来美学共同体的我们(le nous interrogatif)是具有质疑精神的。于是,艺术引发了美学试验,这就好比科学试验:我们从中发现感知的相异性与影响未来的因素。然而,我相信在今天这个时代,这种美学的探索精神几乎已经消失殆尽。这是因为大部分人已经和美学实验彻底绝缘,他们完全被置于由市场营销学所营造的某种美学禁锢(conditionnement)中,这种市场美学霸权控制了全球绝大多数人口,而那些仍在探索的少数人则在哀悼所有迷失在市场美学控制之中的大多数人。 二零零二年四月二十一日[2]的第二天,上述问题在我的脑海里突然变得明了起来,明了得几乎有些可怕:那些投票给让-玛利・勒庞(Jean-Marie Le Pen)的人是我感觉不到的,仿佛我们之间丝毫不存在任何共同的美学体验。在我看来,这些男男女女和年轻人感觉不到社会上正在发生些什么,也因而感觉不到自己属于这个社会;他们被困在某个区域(zone)里(可能是商业的,工业的、各种所谓“治理”范围的、甚至是农村的,等等),而这个区域不再是一个世界(monde),因为它已经在美学上被隔绝了。四月二十一日是一个政治-美学大灾难。这些处于严重符号贫困的人憎恶现代社会的生成,他们尤其憎恶与现代社会配套的美学(一旦这种美学不是工业性的)。因为这种美学禁锢几乎将这些区域填满并封闭起来,使得美学试验无法进行。 我们必须知道,当代艺术、当代音乐、戏剧、当代文学、当代哲学和科学正在折磨着这些(文化)隔离区(ghetto)。这种贫困不仅在社会底层蔓延:整个电视网络像麻风病一样散布到每个角落,这正是尼采所说的「沙漠扩张」(die Wuste wächst)[3]。然而,人们接触“疾病”的程度是不尽相同的:绝大部分住在城市的人并没有享受到任何城市文明应有的体验,只有极小的一部分人才真正享受到了所谓的城市文明。

要知道,这些新时代的贫困者并不是可恶的野蛮人,相反他们才是消费社会的核心。他们构成「文明」(civilisation)。可是,这个文明的心脏却变成了一个文化贫民窟。这个贫民窟遭受到生成的羞辱和摧残。而我们这些所谓的文明人、学者、艺术家、哲学家、既有洞察力又消息灵通的人,我们必须明白这个社会的绝多数人生活在这种符号贫困当中,时时遭受羞辱和侵犯。而这些都是市场霸权统治下的美学战争造成的破坏。社会的大部份人都生活在美学灾区,他们既无法生活也无法互爱,因为从美学的角度看,他们都被异化了。我是了解这些地方的,因为我就出生在这样的一个地方。我还知道,这些地方充满了让人意想不到的能量。但是,如果我们对这些区域不闻不问,那么再大的能量也只能是破坏性的。 二十世纪,一种新的美学产生了,它将个人的情感和美学需求功能化,由此把个人变成消费者。被功能化的方面有很多:有些是为了制造信徒,有些是为了制造权力的赞美者,也有一些自由的思考者是开拓者: 开拓一种当与世界及生成(devenir)的感性相遇时身体产生共鸣的无限性[4]。这并不是要否定(远非如此)人类越来越工业化的前景。相反,为了能够实现这个前景,我们必须明白当下的形势,美学禁锢就是这种形势的产物,而倘若我们无法超越当下的形势,就会引发消费的毁灭和普遍的厌倦心理。 我们要区分至少两种不同的美学,一种是心理-生理的(psycho-physiologue),这种美学研究感觉器官;另一种研究艺术、人为现象、符号和作品的历史。心理-生理美学看上去相对稳定,而人为现象美学则随时间而变化。然而,感官的稳定是一种幻觉,它被纳入到一种无休止的去功能化(défonctionnalisation)和重新功能化(refonctionnalisation)的过程中,这正好与人为现象的演化相关。 人类美学的历史包括了一系列连续的失调(désajustement),这些失调存在于三个构成人类美学力量的大型组织之中:生理组织的身体,人造器官(比如技术、物件、工具、仪器、艺术品)以及由前二者相互协调而构成的社会组织。我们必须想像一种普遍器官学(organologie générale),这门学科专门研究人类美学三大方面的历史,并研究三者相互关联所引发的冲突、创造和潜力。以上这些就是我正在构思的理论的主要框架。只有这种系谱式的研究方法才能让我们理解美学的演变,当代的符号贫困就是美学演变的产物-从中,我们应该希望并且肯定,技术和科技所带来的无限可能中蕴含着一种新的力量,而这种力量也同样隐藏在(饱受符号贫困)之苦的情感之中。 关于情感,二十世纪到底发生了什么?在一九四零年间,为了吸纳那些由于产能过剩而无人问津的商品,美国产业部门开创了市场营销学(早在在三十年代,弗洛依德的侄子爱德华・巴奈就已经想到了这个概念),这门学科在整个二十世纪蓬勃发展,投资的剩余价值依赖于经济规模越来越大的大众市场。为了获得更大的大众市场,工业发展出了一套以视听媒体为主导的美学,根据工业发展的需要来重新功能化(refonctionnaliser)个人的美学范畴,目的就是刺激个人的消费行为。由此形成的符号贫困同时也是性欲和情感的贫困,这将导致所谓“原始自恋”(narcissisme primordial)的消失:个人在美学上对独特的事物和独特性的欣赏能力渐渐消失。洛克(Locke)早在十七世纪就明白了一个道理:我之所以是独特的人,是因为我与那些独特的事物产生了联系。换言之,我代表了我和我的物品之间的独特关系。然而,随着人与工业产品之间的关系被逐渐标准化,此种关系被定型并按区域分类,在市场营销学看来,每一个区域都是市场的一个部分;而在这个过程中,“独特”(le singulier)被转化为“特殊”(particulier)-从而引发各种形式的社群主义(communautarisme)的出现[5]。这是因为,对独特的特殊化处理就是对个体独特性的抹杀、是把独特性彻底溶解在商品的洪流里。 随着影音技术被运用于营销,我每天看到的影像和听到的声音也就是我邻居看到和听到的,如此一来,我过去的个人经历也逐步等同于我邻居的经历。而各种连锁店的多样化发展也遵循同样的道理:这是对(客户)目标的特殊化处理——这也就是为什么每一家连锁店都在做同样的事情[6]。我的过去与其他人的过去之间的差别越来越少,因为媒体不断地往我的意识里灌入各种影像和声音,我个人的过去逐渐被这些影音占据,也被各种商品占据(而我会购买这些商品正是因为受到了媒体的影响)。我的过去正在失去它的独特性,这也就是说,我自身的独特性也在消失。 一旦我失去了自己的独特性,我就不再爱自己了:因为爱自己的前提条件是我知道自己是独一无二的,这也是为什么「共同体原本是由个人与个人之间的亲密性构成的」。这种感性的独特性通过艺术来体现,并得到艺术的支撑,或者说艺术邀请人们参与符号活动、在集体时间里生产、邂逅这些痕迹(trace)[7]。所以,美学问题、政治问题和工业问题是同一个问题。

消费时代的符号:一个全球性的大贫困

人化(l’hominisation)指用生命以外的方式(moyen)延续生命,这意味着一种共同生活的出现,也意味着职责分配的基准不再是遗传,而是命运——即一个人的现在与他的家族史,[8]也就是说一个人的过去影响着这个人的当下——命运在人的历史中形成,而人作为一个种类,不再是一个普通的生物种类:人化就是个体的独特经验的功能性外置(extériorisation fonctionnelle),并被传递到他的后代。远古人类凿刻礈石的动作是独特的,后来人在洞穴壁上作画时的动作也是独特的——我在这里所说的独特性是存在的独特性(ex-sistere,即在自身之外存在),这个独特性因为各种人造器物(无论是岩壁上的画还是打磨过的工具)而保存下来并传递与后人;这些器物虽然形式多样,但都是记忆的载体,或者说记忆的技术(mémotechnique ,这个概念尼采曾经研究过,我在后面的章节里也还会谈到)。 但是,似乎早在人化一开始,社会就是集体个性化(individuation collective)的产物,这也就是说,所有人(tous)都要参与到一个单一整体( l’un)的构建过程中去。换句话说,我们通过建立一系列群体性的机制(比如语言、宗教、家庭结构、生产模式等等)来构建某种必要的幻象,并把这个假定的统一体称作“社会”。而这些被我们称为结构、系统或者机构等等的群体性机制都预设了命运本原辅助性的外置化(supposent l’extériorisation originaire supportant des destins.)。而这些组成所谓“整体”的群体性机制意味着社会或者共同体并不实际存在,存在的仅仅是一系列机制的组合。而为了构建“单一整体”,这个组合必然是双重性的,即同时兼备“独特”和“共同”的特点。 这些组合由 “后成系统发生”(épiphylogénétiques,这个词汇是作者自创的)层支撑,或者说“第三持存”(rétentions tertiaires),也就是说知识和能力在物件(objet)或者工具(dispositif)上凝固,而这些物件和工具通过代代相传成为人类世界的物品(choses)。这些物品具有记忆技术[9](mnémo-technique,既记忆-技术)的功能,虽然它们并不是真正意义上的记忆技术。比如一把石铲或粪叉,又比如我小时用过的点心铲刀和煤铲,这些工具本身并没有辅助记忆的功能;然而,这些工具承载着关于操作(工具)的手势和(工具)功能的记忆,而这种记忆自然而然地把工具归到记忆技术的层面。

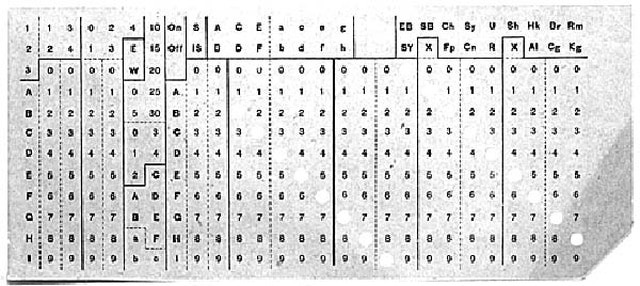

而真正的记忆技术(la mnémotechnique)则出现于新石器时代之后,并被迅速运用于权力分配。然而,自从古希腊城邦形成以来,以及日后基督教的兴起,这些被我称为保存记忆信息(rétentionnel)的机制(指记忆术)便落入了神职人员的手中(包括法庭、宗教、政治和信仰机构),这些人专门负责制定各种选拔标准(包括制定教会章程、有关教徒措辞、行为,道德、礼貌的规范和秩序,等等)这些标准都被认为是影响个性化(individuation)过程的,这个过程受到神职人员的严格掌控,是一个由众人(multiple)参与的构建单一(l'un)的过程。 到了十九世纪,记忆科技(mnémotechnologie)第一次正式面世:科技(technologie)不同于简单的技术(technique),它意味着各类机械和工业产品,并宣告了影音时代的来临(照相技术、留声技术、电影、收音机和电视)。继而到了二十世纪,计算机的出现(承继了霍尔瑞斯的卡片穿孔法[10])

使记忆科技成为了工业生产的支柱,与此同时,记忆科技也完全从属于全球范围内的机械化专业分工、财富分配和职位划分的体系——尤其随着数码技术的普及,计算机科技和通讯科技融为一体的局面就是我们今天所说的“文化资本主义”或者“认知资本主义”。在这些通过工业革命重新划分的社会角色中,一个不曾被人察觉的需求出现了:我们必须把所有的商品都卖出去,首先是热力学产品,然后是电器,再而是电子商品;商品数量越来越多、种类越来越丰富的同时,产品日趋标准化,所谓的商品多元化其实发生了质的改变。 而这个推销商品的任务自然落到了市场营销部门的头上。自十九世纪起,市场营销部门就牢牢地抓住了记忆科技(虽然人们一直到二十世纪才真正确立了“记忆科技”这个概念),以确保整个系统的运作,即构成系统的能量(同时也是信息量:这正是问题的关键)的加速流通。然而,这里提到的能量已经不再是符号性的流通——参与本身就是符号性的流通,而符号(sym-bole)一词如果拆开看,即“共同的-碗”,希腊文为sum-bolon,意为分享,不仅是可感知(sensible)的分享,也是精神上的分享(所谓“精神的”是指如同歌曲反复吟唱的桥段一般,在反复中变化,在反复中延续)。而在一个控制社会(在控制社会中,人的情感和精神都被控制了)中,能量的流通是功能性的。因为人是消费的人,所以商品销售才成为可能,比如伴随技术进步而不断推陈出新的商品被消费者所接受。而这个被我们称为是现代化的过程将引发符号性参与(participation symbolique)的消失,这同时也是符号和情感的堵塞,即(我会在第三章《巢穴的预言》中继续讨论这个问题)一种个性化(individuation)的结构性缺失(这一点我在《从九一一到四二一:爱,互爱,爱我们》中提到过)。在缺失中被摧毁的是欲望 (désir)的流动[11](我会在《论符号的贫困 II》中重新谈到这一点),或者说欲望本身被摧毁了,因为欲望必定是流动的: 一种礼物(don)的流动线路[12]。 由此,溃散之感蔓延开来,随之释放出各种死亡的冲动(pulsion)和奇异的快感(正是由死亡冲动所触发的),也就是对自己和他人的仇恨,这种心理上的仇恨会引发谋杀的行为,这一点加斯•范•桑特在电影《大象》(2003年)里已经描绘得十分明白了。 营销学与福特主义在同一个时期出现,此时问题的焦点不再仅仅局限于对生产者的复制(包括对生产力、生产者所需能力和生产原材料的复制,以及所有马克思想到的),而是要创造、复制和丰富消费者的需求,并对消费需求进行划分。 这些确保整个系统运作的存在能量(lesénergies existentielles,包括生产者和消费者的存在)都是欲望(性欲)的产物,一方面是生产者的欲望,另一方面是消费者的欲望。工作和消费都是对欲望的捕捉和疏导。总的来说,工作本身是对现实的升华(sublimation),也是现实的本源——工作当然也包括艺术创作。然而无产阶级所从事的工作——或者说工业生产——完全不具有艺术性(artistique),甚至连手工劳动(artisan)都算不上:恰恰相反,欲望被捕捉,而消费者体会到的快感越来越少。在重复的作用下,消费者变得麻木而涣散,暴食症和厌食症就是比较极端的例子(类似的极端范例还有君特·格拉斯电影《鼓》中鲱鱼呕吐的片段,该影片以希勒特时代为背景,那是一个古旧而又充满矛盾的工业时期):肥胖问题在当下成为社会热门话题并非巧合——人类的身体(同时也包括身体的各种需求、困扰和冲动) 被不断开发,其后果是破坏性的。 以影音科技和计算机科技为主导的记忆科技不断工业化引发了工业-美学战争的爆发,同时也为营销部门提供了武器。这就无可避免地摧生了劳动的工业化分工和劳动生产以外的工作,比如如何处理与产品的关系(即与符号)的关系,这种符号可以是认知的符号,也可以是美学的符号),这种关系导致了生产者和消费者之间的对立——而正是该种符号的对立关系消灭了欲望。 这也就是为什么认知资本主义(或者说文化资本主义、信息资本主义)造成的工业生态学问题令人万分担忧:人类的精神能力、智力能力、情感能力和美学能力正在遭受极大的威胁,与此同时,凭借各种破坏性的手段,人类的行动能力变得前所未有的强大。符号的工业化生产所引致的生态危机时代是全球性符号大贫困的时代,它同时影响到(虽然存在巨大的差异)北半球、南半球和远东地区(我们有必要把远东地区单独列出来)。所谓象征/符号贫困,就是个性化(individuation)的缺失,这是因为参与到象征/符号生产的人越来越少,而符号生产指代的不仅仅是理性活动和学术研究(概念、主义、理论,知识),也包括各类感性活动(艺术、专有技术、生活习惯)。我认为,当下个性化缺失的蔓延必将导致整个符号/象征体系的彻底毁灭,这同时也是欲望的毁灭,换言之,这将导致整个社会的解体和全面的战争。

战争以及情感的控制

我们必须 “寻找新的武器”, 这是德勒兹1990年构思“控制社会”时写过的话。被我(在第三章)命名为“超工业时代“(l’âge hyperindustriel,后面我还会解释,为什么我不用“后现代 ”而用“超工业”一词)的概念其实和德勒兹的“控制社会”是相互呼应的。武器的问题就是广义上的技术问题。 而技术的问题,当我们把它看作是一个问题,一个关于某一群人的命运的问题,也就是说当我们把它看作是一个关于tekhnè、关于技能(savoir-faire)、关于艺术和作品、关于虚构的感知(sensible comme ficiton)的问题时,这就不仅仅是一个技术的问题,而是一个政治的问题,即如何平息一场战争的问题。所谓的战争有两个层面,从广义上说,生活就是一场战斗;而从技术的历史层面来看,这是一场人与人之间的战争。 人类要打仗是因为他们受到了命运的威胁,人类本原的“义肢性”是威胁的起源;用今天的话说是「幼态持续」[13](néoténie)的宿命引发了这场人类之间的战争。宙斯派赫尔默斯(Hermès)把法律的知识带给人类,而赫尔墨斯是神的信使、是秘密之神也是诠释之神(负责把神的执意传达到人间 ; 法语中“阐释的”(herméneutique)一词就来源于赫尔墨斯的名字),这就意味着赫尔墨斯传递的知识是一种非知(non-savoir),而这种非知是开放性的,我们可以对它进行各种阐释,这就是法律。以上内容是我在《爱比米修斯的错失》[14]一书中试图探讨的问题。只有在阐释(interprétation)或者说判断(jugement)存在的前提下,即krinein,由技术(因为技术是武器)引发的战争才有可能转化成和平的政治斗争,这也就是说法律(droit)的框架赋予我们权利(在法语中,droit既有法律的意思,又有权利的意思)。

我在《迷失方向》[15]一书中就仔细地讨论过,所谓“我们”这个概念的构建条件——是如何存在于记忆术中的。记忆术是一门特殊的技术,它使得法律能够被准确地书写下来,成为法律条文, 并打开我们——作为res publica的我们——的公共空间。而赫尔墨斯就是掌管这门技术的神灵,我把这门技术称作“(我们)共同记忆的文字综合”,(la synthèse littérale de la mémoire du nous),它是一套保存记忆信息的技巧(我在《电影的时间或者病体的问题》[16]中分析过)。当绥靖政策失效时,战争就会发生——各种形式的斗争、敌对和辩论都可以看作是一场战争。换言之,无论是和平时期还是战争时期,战争之神polemos (厄里斯[17]是polemos较为文明的化身)是所有事物的共同法则:生成的法则。 今天我们正处于战争中,而且所有人都感觉到,我们正在跌出政治的边缘。这场战争的形式是新颖而千变万化的。战争的形式有很多,比如内战,种族冲突,宗教纷争或者国际大战,但战争从来都不是政治:政治不是战争而是避免战争,通过划定一个法定的“我们”从而避免战争,无论这个“我们”的范畴多么具有争议性。然而,正如亚里士多德所言,这种对“我们”的划定不应该仅仅是司法层面的,它意味着友爱的情感(philia),或者说某种对于“我们”的认同感,一种“我们是一伙的”的感觉。而我认为,在亚里士多德的基础上,还存在另外两种情感:一种是不公正之感——正是因为不公正,才会有正义女神(la dikè);另一种是廉耻心,或者说荣誉或者耻辱之感,由耻辱女神(aïdos)代表,不过我比较喜欢把它翻译为羞愧感(vergogne)。 正义感是与生俱来的,而羞愧心和不公正感(事物的“不公正”—tès adikias—是阿纳克西曼德提出的概念)意味着友爱(philia)是一种对我们的义肢性体验[19][18],这是一种本源的缺失,也就是说是一种不可动摇的联系。政治性的我们是和非知(non-savoir)联系在一起的,非知就意味着我们知道自己身上的脆弱性,这就是羞耻心的前提,我称之为羞愧。爱比米修斯的过失[19]加上普罗米修斯盗火的过错,导致人类天生脆弱,必须依靠后天技术的“义肢”才能存活,这就是人类的宿命。可以说,盗火贼的身份(由普罗米修斯代劳)是人类的宿命,依靠技术义肢生存也是人类的宿命。 如果我们只是草草地阅读《文明及其不满》[20],我们很可能会得出如下结论,认为义肢性的命运产生于二十世纪,可实际上,义肢性的宿命构成本源的缺失,而本源的缺失则构成弑父的原罪。杀人凶器的选择是一个技术问题,而最初的技术就是刀子,即是《图腾与禁忌》里的刀子,也是亚瑟克献祭[21]里的刀子,只不过弗洛伊德并不知道、也没有联想到后者。

虽然廉耻心促使人变得殷勤好客,但也使我们人类自恋的自尊心受到伤害(如同文化里的病痛,我称其为病体)[22]。这里所说的“我们”不是自我封闭的我们,这个“我们”能够走得很远但又不至于游离出边界,能够在远处,或者在外界的过盛之中自我超越,宛如撕裂的痛楚(如「撕裂的眩晕」[23])。然而,一旦去领域化(déterritorialisé),也就是说彻底抽离,这个“我们”便被困在了某个令人难堪的虚荣之球中,关于我们普遍性的问题在球中发生了变化,而“我们”则在缺失了友爱(philia)的情况下瓦解了。而在今天的控制社会里,廉耻心(和自爱——没有自爱就没有廉耻心)究竟还剩下多少? 最终,我们在十分可笑的情况下体会到了作为人的羞耻:在庸俗的思想前面,在看综艺节目时,在听首长致词时,在「享受生活」的论调面前。这就是哲学最有力的动机之一,这也就是为什么哲学必然是政治的哲学。在资本主义中,只有一样东西是普遍的,那就是市场。普遍的国家并不存在,因为在一个普遍的市场中,一个国家只是其中的某一个据点或者交易场所。然而,市场并不具备调和的能力,它只会使富有的更加富有,穷困的更加穷困。人类的权利成为资本主义的一部份,但我们并没能感受到其中的「乐趣」。在这个不断制造人类贫困的机器面前,没有哪个民主国家是不妥协的。我们感到羞耻,这是因为我们找不到任何可靠的方法来保存生成,更不要说提升它了(也包括提升我们自身的生成)。因为我们今天面临一场经济战,这场战争使我们放弃了羞耻心,同时,这种经济模式意味着欲望和情感的异化,战争的“装备”由市场主导:如今,市场是社会操控的工具。 作为国际斗争的发生地,经济成为一场没有规则的战争,在混战中,我们分不清平民和士兵;随时都可以作废的合同取代了法律;掠夺越来越普遍;而战争的“装备”也在不断演变,最终使得这场经济的战争成为了美学的战争——它非但没能阻止军事、宗教、种族或者国际间的战争,反而促成它们的发生。这场美学战争是时间之战,这也是德勒兹提出的“控制社会”概念的核心,所谓控制,首先就是对情感(也就是说对时间和自爱)的控制。 [1]译注: Jeremy Rifkin,美国作家丶经济学家,出版有《The Third Industrial Revolution; How Lateral Power is Transforming Energy, the Economy, and the World.》(2011)2011) [2]译注:四月二十一日为法国总统的第一轮选举,希拉克和属「极右」政党的让·玛利·勒庞进入第二轮投票,史蒂格勒在这里强调的是勒庞的极右政治主张。 [3]译注:源自尼采《查拉斯图拉如是说》中的一首诗Die Wüste wächst: weh Dem, der Wüsten birgt! [4]译注:这里指的是身体不受工业化的感知技术所操纵,而成为自主的个体。 [5]译注:独特与特殊的区别相当微妙,独特指的是一种绝对的不同,即性质上的不同;而特殊指的仅是不同的个体,但性质可能相同。例如说,某种粒子,每个都占据不同的时空,它们是特殊的,但却不是独特的,因为它们有同样的性质。 [6]译注:根据作者,市场营销的目的就是要将每个人都简化为性质相同的「特殊性」, 使他们有同样的审美价值,同样的口味。 [7]译注:留意「痕迹」这个词在史蒂格勒的思想中占很重要的位置,因为「痕迹」与技术紧密相关,譬如说书写便是一种留下「痕迹」的技术,而同样影音媒体是另一种留下「痕迹」的技术。作者提议的是艺术如何重构「痕迹」,才能容许个体重新体验共同体以及独特性 [8]译注:留意“命运”这个词与「历史性」(Geschichtlichkeit, historicité)与「族谱」(Genealogie)的关系,前者的代表哲学家是海德格尔,后者是尼采。如海德格尔指出,西方形而上学的命运一开始便被决定,因为它所研究的不再是存在而是存在物,所以尼采宣告了西方形而上学的终结。而尼采则尝试理清语言的族谱,例如道德的语言。作者多次使用命运一词,与这种欧洲哲学的自我批判以及自我拯救有紧密的关系。 [9]辅助记忆的各种方法和物品:比如人们使用口诀或图像来记忆复杂的内容 [10]是计算机的前身,用于数据整理和计算 [11]译注:作者对弗洛依德的欲望(désir)和冲动(pulsion)的理解为,欲望是一种力必多(libido)的投入,如友爱、爱情等,而冲动则纯粹是本能,如饿了要吃东西,或者无法控制的毒瘾。 [12]译注:史蒂格勒对於le don的用法应该是来自人类学家Marcel Mause及哲学家Georges Bataille,特别是Battille将礼物经济视为一种欲望过盛的表现,跟经济学强调的物质的有限性截然相反。 [13]社会生物学概念,指生物出生后把幼年特征保持到幼年以后甚至成年期的现象。 [14]译注:技术与时间1 : 爱比米修斯的过失 [法国]贝尔纳·斯蒂格勒 / 裴程 / 译林出版社/ 2000-1 [15]译注:技术与时间2:.迷失方向 : 人文与社会译丛 [法国]贝尔纳·斯蒂格勒 / 赵和平 印螺 / 译林出版社 / 2010年2月第一版 [16]译注:《技术与时间:3.电影的时间与存在之痛的问题》 (法) 斯蒂格勒 / 方尔平 /译林出版社 / 2012。存在之痛是一个错译,斯蒂格勒要强调的这种痛并不是本体上之痛,而是文化工业的技术带来之痛。 [17]译注:厄里斯(希腊文:Ἔρις)是希腊神话中的不和女神 [18]译注:作者多次使用义肢性一词,指的是器具如何成为身体的一部分,同时在人类学的角度意味着义肢在人类历史中占据一个重要的位置。 [19]据古希腊传说,爱比米修斯负责用泥土创造生物。他赋予每种动物一项本领,把勇敢赐给狮子,把快跑的能力给了兔子,把敏锐的眼力给了老鹰,但他没有事先考虑到所有的生物,等到了人类的时候,所有的本领都被分完了,所以人类没有分到任何能力,先天孱弱。为了弥补人类本源的缺失,爱比米修斯的兄弟普罗米修斯从奥林匹斯为人类偷取火种。 [20]译注:弗洛依德一九二九年发表的论文,德文原题为Das Unbehagen in der Kultur [21]在基督教信仰中,亚伯拉罕愿意服从了上帝的意愿,把自己的独生子亚瑟克作为祭品献给了上帝。 [22]译注:作者的意思是弗洛依德在他对《文明的不满》(德译)或《文化的病痛》(法译)一书中并没有意识到技术在他的分析中的位置,而此「病痛」与技术息息相关。 [23]译注:le vertige de l’arrachement来自莫理斯·布朗修(Maurice Blanchot),作者指的是一种力必多的重新投放(投资),由市场营销通过对技术以及心理的操纵而造成的消费主义己经造成一种病态的存在,这种去领域化(déterritorialisation德勒兹语)在这里意味着一种抽离以及重新投放,去重新领域化(reterritorialisation)。