[caption id="" align="alignnone" width="1440"]

该图为一个搞笑的中文电脑键盘,首次以一键一字的方式来输入中文,而非在QWERTY键盘或五笔键盘上以多键组合来输入[/caption]

对话者 洛文克(Geert Lovink)(GL) 许煜(Yuk Hui)(YH) 时间:2016年6月 e-flux 78期 原文链接 翻译 卢睿洋

许煜提出何为数码物件的问题,从而大胆地将哲学带进了21世纪。他来自香港,但从2006年起就已经在欧洲奔走。他在伦敦金匠学院获得博士学位,之后在巴黎与斯蒂格勒一起在创新研究中心(IRI)工作,之后来到柏林,作为博士后研究员在吕讷堡大学工作。《论数码物件的存在》中他让海德格尔的恐技术式形而上学与法国技术思想家西蒙东(Gilbert Simondon,《论技术物件的存在方式》的作者,这本著作被人们低估忽视了)对话。在这部处女作中,许煜精妙地操作了“本体论”一词的双重含义:其一,存在问题的永恒维度;其二,计算机科学中所用的该词的技术含义,指对知识的再现(比如元数据)的内部层级。 在互联网的语境中,本体论通常与万维网的发明者伯纳斯李(Tim Berners-Lee)以及他的“语义网”

相关,“语义网”是指数据格式和交换协议的一系列标准。阐释《论数码物件的存在方式》的角度之一就是,它为伯纳斯李动人而又十分工程师式的观念模式建立了一个坚实的欧陆思想基础。程序员并不是整天都挂在Slashdot、4Chan、Reddit上,他们也阅读胡塞尔,至少一些精力旺盛的人会这样做…我的问题是,为何极客们没有料到平台资本主义的兴起,比如谷歌和脸书的垄断。本体论的信息科学进路铺就得太幼稚、太短视了。工程师们认为,作为公共领域的互联网是理所当然的,但它几乎消失了,没有任何余地让人在基础层面上(尤其是本体论上)做实验。问题在于,本体论上的冒险,比如眼下这一个,是不是可以排除政治角度而获得成功?对许煜而言,“一个在局外仅仅只是批判、捍卫思想纯洁的哲学家形象已经被技术发展的流量冲垮了。”当思考存在之时,技术的本质也必须被思考。这是一个志存高远的起点。然而,真实存在的社交媒体统治向我们逼问,哲学研究(比如许煜所做的)能起什么作用呢?研究应该变得更加技术式吗(为了被接受,有必要更加传统)?或者它应该逆潮流,拒绝为保守的工程师阶层建立基础,那些家伙急需齐泽克式的政治刺激?而另一条路径是把许煜惊人的去德勒兹式研究和美式程序员-理论家如加罗伟(Alex Galloway)和全喜卿(Wendy Chun)对比,后者从不深挖古典哲学来寻找我们数码式生存的基础。谁准备好了一边读XML语法一边读谢林,一边把Python和c语言的知识化作行动,从而转变哲学语言自身?

《论数码物件的存在方式》有时也会习惯性地落入比较两个作者的异同,但它很快又跳脱出来,给我们提示正在到来的事物。对于这个酝酿中的数码哲学而言,未来最大的麻烦是“黑箱社会”(Frank Pasquale提出)、无法解读的秘密算法,一手遮天。我们要再问一遍,假如哲学只能思辨它的对象,它又如何能变成技术式的?

让我们赞扬许煜卓绝的努力,他实践的是基特勒(Friedrich Kittler)毕生追求而不得的事情:逃离古希腊。斯蒂格勒为许煜著作所写的前言也充满激赏。许煜的下一站是同样雄心勃勃的对中国的技术本质的研究,他刚刚完成了一部著作(《论中国技术问题》)。

我们回到主题:数码物件,它们以虚拟的、不可见而又密切的方式包围我们、引导我们。

GL:请你大致描绘下你的哲学进路的长期影响,以及你如何教学。从讨论和实验的角度看,我们能在何处把技术整合进哲学课程中?网络与哲学尚未相遇。你会如何呈现这场相遇?据说“相遇”一词首先是个基督教观念。

YH:和斯蒂格勒一样,我也试图通过技术问题来重读哲学,而且不仅涉及欧洲哲学,也包括中国哲学——针对后者,我正与一些中国学者合作,比如中国美术学院的高士明教授。斯蒂格勒是一个极好的例子,因为他将自己对哲学史的阅读都建基于他所说的“第三持留”,也就是人工记忆之上。第三持留是对胡塞尔所说的“第一持留(印象)”和“第二持留(回忆)”的补充。斯蒂格勒是以系统而严谨的方式展开阅读的。然而我们仍需大量工作来推进,而且必须和一个“集体”一起工作,即便那不是一个学校(斯蒂格勒的确有一个哲学学校在Épineuil-le-Fleuriel)。这个集体首先要深度卷入哲学文本和哲学传统,而非仅仅做成一家机构,机构是必要不充分的;其次它必须密切卷入技术发展,由此看来,我们需要与工程师一起工作;第三它必须让技术的概念超出西方话语,这对我而言是人类纪中的当务之急。

你谈到网络和哲学尚未相遇,而我会说这种相遇是内在的。我们总是能或隐或显地在不同的思想家那里看到关于网络的问题。比如在圣西门、马克思、海德格尔、西蒙东和德勒兹等人那里就很明显,更不用说很多当代的哲学家。然而我们需要回收、专题化这些思想家,按你说的“在基督教的意义上”,就像福音书里说的相遇,回收他们关于网络的思考来回应我们时代的问题。这正是我所做的努力。

GL:围绕大数据的整个话语有什么错误?为什么大数据既无聊又可疑?为何“数码人文”还不起来对抗这个丑物?你认为数据已经彻底声名狼藉了?或者你会说:另一种数据是有可能的?最近一份“防范数据宣言”被贴在网上。它反对保护反对“隐私”概念,它说我们应该一开始就阻止数据产品,这样我们的状况才会好起来。你认为数据已经摧毁了理论在艺术和人文领域的名声吗?对那些指责你是批判性思想的大敌(数据)的帮凶的人,你会说些什么?

YH:我认为大数据加上算法的最大利害是预测。这是另一种对时间的测定形式,这恐怕与我们在伯格森、海德格尔、利奥塔和德勒兹等人的著作里看到的对过去现在未来的时间化形式有所不同。这意味着我们必须在大数据中发现一种新的强大的对时间的综合,并弄清如何处理它。这一对时间的新综合我称为“第三预持(tertiary protention)”,这可能是对斯蒂格勒的第三持留概念的补充。如我们之前讨论的,对胡塞尔来说有第一、第二持留,同样有第一、第二预持(期待)。在斯蒂格勒的理论中,第三持留是另外两种形式的持留和预持的支撑;然而我们必须指出,预持无法还原为持留。

这一点在胡塞尔后期关于时间意识的写作中非常明显,比如在贝尔瑙手稿中(1917–18)。当然这里有某种含混,比如说债务既是第三预持也是第三持留,因为它预期了我将要归还什么,同时它也是被记下的痕迹。第三预持被放大,是因为机器预测和预期的能力大大增长了。可以说,只要我们成为大数据的一部分,我们实际上就总是“欠某人钱”。

我们知道博尼斯(Edward Bernays)的故事,我们也知道营销心理学,从20世纪起,营销开始基于操控心理权力(psychopower)的机制。而今这一机制不仅仅觊觎心理权力,个人化和预测变得更加高效直接。大数据的预测给我们的是一种“平均的”经验,因为大数据就基于平均值。而且,这种平均并非指每个人都一样,相反大数据围绕平均值表现出一些变异,给人造成每个人都不同的印象。这些变异是德勒兹说的“特殊性”,意味着它们可以被还原为平均值。社会学家拉什(Scott Lash)和卢瑞(Celia Lury)在《全球文化工业》一书中也把它们描述为“差别”,总之,这些差别是可还原的。

所以我不会说大数据是无聊的,但它的确很可疑,我们必须转变对大数据的应用方式。这也关联到你的问题,为何数码人文还没有奋起对抗它。很多数码人文的项目正是这一范式的一部分。当你把成百上千的图像间的关联可视化的时候,你正采用(虽然无害)和大数据工业同样的逻辑,你正展示它的美学。这类的数码人文现今还有一席之地,但我相信它无法长久下去,因为我们已经接近过渡期的末尾。数据无论如何不是我们的“大敌”。我们应该意识到数据的历史,它长久以来在人文学科当中是一个话题,只是未被专题化。现在是时候进入新阶段了,要把数据的问题、数据的组织进一步推进。我认为这是未来的“数码人文”的任务。

GL:你曾说“数码是处理数据的能力。”可以深入谈谈吗?这种“动态”的进路预设了一个静态的观点,也就是数码等于0和1。如果数据的存在并不需要任何语境,仅仅是如此存在,这个想法不是难以忍受吗?

YH:并非只有静态、动态两种观点。存在不同的数量级(orders of magnitude),每个数量级自身都能被视为一种现实。《论数码物件的存在方式》的方法论综合了这种对数量级的理解,这在认识论中很常用。所以,0和1是一种数量级,数据是另一种。如果我们认为0和1是唯一的数量级,就走入了形而上死胡同。哲学家弗里德金(Edward Fredkin)已经提出了“数码的本体论”,或者“数码的物理学”,他将0和1视为存在的基础,就像泰勒斯说的水,赫拉克利特说的火,阿那克西曼德说的无定。

然而,我们从现象学的角度来看待事物的话,这种数码形而上学并无帮助,只是确证了海德格尔对技术的批判:它的本质不再是技术的,而是座架(Gestell),而存在被视为可计算的常设备用物(Bestand)。这也是为何我提出要把数据的问题视为数码的主要问题。这一洞见部分源于埃吕尔(Jacques Ellul)。实际上,在上世纪70年代,在他的著作《技术系统Le système technicien》中,埃吕尔就观察到系统总体化所以可能是因为计算机有了处理数据的能力。

你问到“数据可以没有语境地存在吗”,

我认为可以,甚至不必透过梅亚苏(Quentin Meillassoux)对相关主义 (correlationism)的批判来理解。首先我们需要了解数据这个概念的历史。数据就是所与物,如拉丁单词datum的词根所表示的那样。同时,它也指感知数据,在这里它的意思还是所与物——胡塞尔称之为被给予者(das Gegebene)。法语词donnée是给予(donner)一词的过去分词,所以也是同样的意思。我们可以说,经验哲学和先验哲学是以不同的方式组织数据的。对休谟而言,数据组织基于关联原则(临近、相似、因果),对康德来说则基于特定的先天结构,包括直观和知性。

[caption id="" align="alignnone" width="728"]

1973年中国第一台可以进行每秒百万次运算的计算机[/caption]

“数据”一词用来指计算机信息起于20世纪上半叶。实质上,这就给“数据”一词带来了新含义,也必须重新思考它的组织方式。这也是我写《论数码物件的存在方式》的理由。当然,所与物是否可以被构想出来是另一个问题。当海德格尔谈到存在是es gibt(它给出),geben(gibt的原型)一词被强调为赠与(schicken),赠品(Geschenk),所与物同时既显现自身又隐藏自身,就如赫拉克利特在残篇中所说。我们也许可以像康德说物自身一样说数据自身(Datum an sich),但这并不等于说数据是一个黑箱,或者它撤回自身,一些思辨实在论者是这么认为的。而对海德格尔来说,只有通过隐藏才可能显现。即便我们说数据属于本体世界,但大多数中国哲学家是不同意康德说的人类没有智性直观从而无法认识本体。这就是为何我想把“撤回”和物自身的死胡同转换为关于关系的问题。

GL:过去我会区分被动的和主动的数码物件。有执行文件和静态文件(比如文件条目或数据库条目)。区分程序与数据是否有意义?这里头还有个社会学上的分别:程序是极客写的,但数据是一无所知的普通用户产生的。最近人们热议算法和机器人程序,它们都以自己的方式操作着数据。

YH:很久以前,我们玩软盘里的游戏时,必须用一个.exe文件来执行一个.dat文件。我想这是你说的主动、被动的意思。在某些计算机环境里,情况依旧如此。但网络的环境截然不同,网络是不停运行的,大多数情况下是用脚本语言编写的。总体而言,过去50年间标记语言有了长足发展——从GML 到SGML,从HTML1到HTML5,从XHTML 1.0到XHTML 2.0,眼下是网络本体论和形式本体论。使用标记语言如GML来编排数据始于60年代的IBM,80年代出现很多知识再现(knowledge representation (KR))方面的工作。当我们回顾这段历史,数据物件和程序的界限变得模糊:这些数据物件不仅可以携带约束和功能,它们也能有效地促进不同平台和应用间的沟通。只有共享“本体论”或“范畴”的时候,不同程序、不同平台才能沟通。用你的说法,它们比以前更加“主动”了。

GL:你写过现象学传统无法解释技术物件和数码物件。同时,海德格尔无疑又是20世纪影响最深远的技术哲学家。这两点怎么协调一致?

YH:我来细致说说对现象学的批判。我认为数据的新定义似乎让现象学研究成问题,现象学无法认清技术物件在经验的建构中的意义。的确,现象学有一段处理更广义上的技术物件的历史。例如胡塞尔早期认为表达(Ausdruck)优先于标志(Anzeichen),因为后者不表达任何东西——它是被动的,就像休谟说的观念的联合,但前者总是需要一个主动的意义阐释。胡塞尔后期发展了不同的观点,他把文化物件和生活世界至于研究的首位。海德格尔对上手状态的分析在我看来是对胡塞尔对表达与标志的二分的反转,这对理解技术物件至关重要,所以我视它为西蒙东所说的技术物件的“具体化”的补充。我认为西蒙东已经意识到这一点,因为他在《技术物件的存在方式》第三部分中把海德格尔当做盟友。

当我说现象学传统不足以处理数码物件时,我的意思首先是在现象学研究里,技术物件的意义模糊不清,所以我们需要重读胡塞尔和海德格尔,回收他们的思想——德里达和斯蒂格勒已经为我们开出先河(我们也需要留意他们两人的区别)。其次,现象学对这些物件的建构作用的研究中有某种不情不愿。胡塞尔忽略了对“前述谓的经验”起建构作用的东西,但他自己的口号却是“回到事情本身”,这令人惊讶。

现象学关心的是经验的问题,也就是说主体如何通过意向性(无论是本源性的还是具身性的)建构自身,同时对象如何在意识的内在性中通过意向活动被建构为现象。更准确地说,在主体与对象间是一种极性关系,但建构对象一极的东西极其有限,甚至只是现象上的。比如现象学并不观察技术物件内在的图式,所以西蒙东认为现象学式的对技术物件的研究是危险的。对数码物件的研究试图重建对象一极,重新定义它与主体,也就是与经验的关系。我们必须承认,相比胡塞尔,海德格尔更为重视对象和对象的建构。然而他的进路不同。海德格尔希望揭示,对象的建构是本体神学的,这一传统起于柏拉图和亚里士多德——虽然亚里士多德更为复杂,海德格尔在早期关于他的课程中称赞他更为接近前苏格拉底哲学家对存在问题的思考,而非更接近柏拉图。之后海德格尔的批判更为狠辣,比如在他论尼采的四卷本中,亚里士多德几乎被说成是反对柏拉图的造反派。

GL:从一开始数据就携带自己的元数据。文件携带文件名或者一个独特字符串。它们是绑在一起的。这也就是你所说的,对于数码物件,“本体论”和实际的数据是不可分割的。

YH:确实,本体论可以直接描述为元数据的图式,它定义了数据从而给数据赋予意义。注意,这里使用的“本体论”一词与今天人文领域随意使用的含义有所不同。我将这种元数据图式的进化描述为数码物件的起源,我们可以看到语义网的本体论对数据的描述更加精致,这些实体的对象性变得非常清晰。我还记得在2010年的一场关于语义网的大会上,一个工程师说我们处理的不再是数据而是事物了,因为数据已经变成事物。如果我们留意这一点,会发现这已经不仅仅是如何分类的问题——虽然分类依然是要紧的问题和实践,分类已经变为生产性的。分类生产了独立的物件,就像康德的概念一样,这些物件同时是真实的、物质性的。在这个意义上我们就能谈论数码物件的本体发生学了。

GL:从西蒙东的意义上来说,我们在媒体理论、电子艺术、战略媒体、数码设计和网络批判中的努力是一场重新将技术嵌入文化中的运动。然而大多数情况下它们还是彼此疏离,在哲学里也同样如此。在今天的哲学(媒体)景观里,仍能看到本真的作者仍在沉思。科技可能会破坏这个群体。你的数码物件起源说可能并不热门。你会意识到这些张力吗?

YH:我并不确定你所描述的事情可以被称为西蒙东意义上的将技术重新嵌入文化的运动,当然我必须承认有众多值得称赞的优秀工作。根据西蒙东所说,我们必须克服文化与技术的对立。一方面技术被视为异化之源,担负文化衰落的责任;一方面文化将技术贬低为社会等级中较为低级的东西。比如机器人通常被视为奴隶——技术物件仅仅是消费品。所以西蒙东在《技术物件的存在方式》的开头就说到,他的任务是表明“并没有一种叫做机器人的东西…机器人和雕塑一样是艺术品,并非一架机器而已,它是一个活物”;一个机器人“是想象力的产物,是人类虚构能力的产物,是幻想的艺术。”也就是说,我们需要一个转向:不仅仅要研究技术,而是要将技术转变为文化的支撑。我看到不少研究者处理如脸书或推特的社会性,但对此的批判立场是罕见的。结果是这些研究成了工业的附加值——它们也宣称要重新将技术嵌入文化,但其实仅仅是文化工业的一部分。在哲学中,几十年前我们就看到了本体论和认识论间的张力,表现在1929年海德格尔与恩斯特•卡西尔著名的达沃斯哲学论争中。海德格尔对康德的阅读基于他自己的基本本体论,而后者反对前者,提出认识论的进路。很明显,今天存在着本体论与技术之间的根本张力。事实上,这一点在海德格尔的基本本体论和他对现代技术的分析中已经很明显,他将现代技术视为西方本体神学的后果。斯蒂格勒的《技术与时间》第三卷之所以重要,就是因为他表明了这一张力,并且提出另一个思考框架来化解对立。然而还需要大量的工作来让这个问题更加明确,需要在不同的领域中反思这一问题。

GL:关系技术在你的著作中意义重大。我们可以将其视为所有社交媒体的基础。发展一种关系模型的哲学会有意义吗?

YH:是的,这是我这本书的原则性问题。对我而言,存在的问题就是关系的问题。多年来,我尝试就这个问题重新阅读海德格尔,但这部份我在书里略过了,否则就改变书的主题了。近年我们看到一些理论家提出了关系模型,但他们中很多人并未详细说明何为关系。我不确定是不是需要通过怀特海的《过程与实在》才能说明app是关系性的。在我的书中,我试图回答:什么是关系?当我们从关系出发,尤其是在数码的条件下来思考存在,这究竟意味着什么?“关系”一词被用于符号过程和感知中,但符号过程和感知并未穷尽关系问题。

在中世纪哲学中,有存在关系(relationes secundum esse)和话语关系(relationes secundum dici),前者基于存在,后者基于言说。在我的书中,我希望摆脱实体和神学,所以我没有依照中世纪哲学的词汇,而将这些关系重新描述为“存在关系(existential relations)”和“话语关系(discursive relations)”。我希望描述一种动态模型,其中两种关系首先是往复的,其次技术可以被视为话语关系(这是逻各斯的问题)的发现(这很大程度上是科学的任务)和物质化。你可以在第三章“网络的空间”中看到我希望从古代哲学里找回关系的概念,进而阐述话语关系的物质化;在第四章“技术系统的时间”中,我又将其重新嵌入我所说的技术系统中,在其中话语关系变为客体间性的关系,存在关系则表现为时间性。这就是我提出的分析技术系统的一般模型,我已经在多个实践项目里运用它。然而我必须承认,关系问题并未彻底解决,我将在未来的工作中继续阐释。

GL:在组织万维网(World Wide Web)的主流国际标准之外,万维网联盟(World Wide Web Consortium W3C)试图摆脱语义网,在后斯诺登时代走向更加政治化的目标:“重新去中心化”的网络。回顾1991年,伯纳斯李曾是网络最初的的发明者。他在2001年的文章《语义网》里勾勒的在网络中以新的方式组织知识的方案失败了,因为缺乏对语言的理解(如斯蒂格勒和其他人所指出)。我对此的解释是,幼稚的多股东方式死在谷歌、脸书、苹果和微软垄断的政治权力之下,这些公司并不感兴趣对协议进行形式的、科学的重组。最终,科学家被赶走了。

YH:我曾经非常热衷语义网,不论是它的逻辑问题还是哲学意涵。2010年与哈尔平(Harry Halpin)和莫宁(Alexandre Monnin)一起,我们在巴黎启动了“网络的哲学”项目,由多个活动组成。我现在仍旧认为语义网是网络历史中非常重要的项目。语义网意在成为“改造世界”的项目,所以伯纳斯李号召“哲学工程师”,需要不仅思考世界而且改造世界的人——可说是马克思《关于费尔巴哈的提纲》的回响。语义网的目标是自动化的世界。然而,世界不仅仅是一架自动机,它还包括政治,语义网忽略了这一点。我认为这并非由于语义网无法理解语言——我们必须承认机器处理语言的方式与我们不同。这也是为何我建议放弃语法、语义的对立而采取关系的概念。

康维尔史密斯(Brian Cantwell Smith)在重要的早期著作《论客体的起源》中已经精彩地反驳机器只有语法没有语义的观点,这种二分是非常人类中心主义的。与你所说相反,我确信谷歌、脸书、苹果和微软非常感兴趣“对协议进行形式的、科学的重组”;但他们都只希望应用他们自己的协议,不愿所有人使用同样的标准。我们必须承认在W3C和它的业务成员之间有制度上的政治斗争。对W3C的历史有更深了解的人应该会有更多洞察。的确自从斯诺登事件后,W3C启动了大宪章项目和“我望网(Web We Want)运动”。但我认为它并没有取得多少进展。

我们所讨论的“失败”的另一原因,斯蒂格勒多年来也一直在说,就是语义网没有顾及“社交网络”,因为语义网的终极目标是自动化和对数据图式的标准化。这与阿桑奇提出的“赛博自由主义者”项目并不相同。相反,它是关于社会化的组织以及社会的组织化。为了处理自动化的问题,在我的书中我试图对比胡塞尔的意向性逻辑和外延逻辑,从而揭示我们应该将经验的问题重新引入形式逻辑。这一章在整本书里显得尤为奇怪,因为它提出的对胡塞尔的阅读其实更接近德勒兹和西蒙东。这需要漫长地在弗雷格、希尔伯特、克里普克和普特南里迂回。2012年,我和斯蒂格勒、哈尔平一起从西蒙东的集体个体化的概念出发重新构造社会的概念,试图发展出脸书之外的另一选择。就像uber是世界上最大的出租车公司却没有一辆车,社交网络是世界上最大的共同体却没有社交。语义网希望提供一个工业标准,里面的工业玩家们就能利用它促进网络的发展,避免所谓“封闭花园”。但语义网的鼓吹者们却对工业本身避而不谈,这才是语义网的问题所在,而非它无法理解语言。

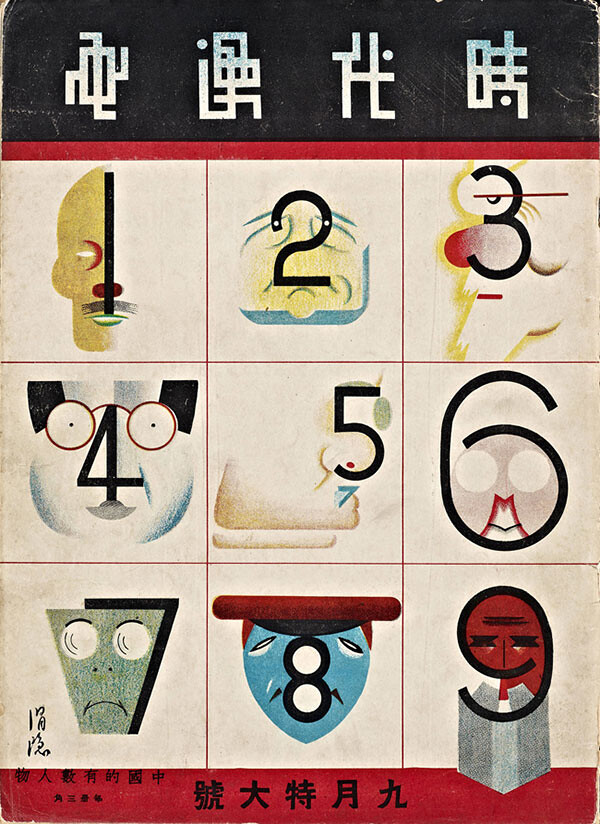

[caption id="" align="alignnone" width="600"]

《上海幽默》第九期封面,1930年代。封面上写的是“中国的有数人物”,这些漫画表现的都是当时中国的要员,蒋介石被画成数字1[/caption]

GL:最后我们来谈谈你即将出版的关于中国技术的著作。我们可以将它看成《论数码物件的存在方式》的后续或逻辑上的延伸吗?你常年在欧洲是否助于你反思中国?你怎么看待那些去深圳做民族志的人?哲学可以是科学之王吗?可以打败社会科学吗?

YH:的确,这本新书是刚才讨论的关系概念的第二步工作。在《论技术物件的存在方式》中,我处理形式关系和对象。在《论中国的技术问题:宇宙技术(Cosmotechnics)》中,我处理宇宙和道德之间的关系。这本关于中国的书要澄清中国哲学所理解的技术概念的进路与欧洲古代哲学的理路有何差异。如标题所示,本书想再次概念化、问题化海德格尔著名的文章“关于技术的追问”,从而复苏世界历史的技术这一概念,我称之为“宇宙技术”。如于连(François Jullien)所说,我们能通过了解他者而了解自身。他关于中国思想的著作使他更好地理解欧洲思想。通过这本书,我希望呈现在中国技术的概念是不同的。它既不是古希腊的“technē”,也不同于起于欧洲现代性的“technology”。这一差异对一些中国的研究者也并不明显,它从未被清晰地论述过;这其实是很尴尬的状况。我曾读过一个有名的中国技术哲学家的论文,当他在中国的一个公开演讲里,他称普罗米修斯是一切技术(包括中国技术)的源头。这完全是迷失方向(disorientation),也是去东方化(disorientation)。也许希腊人和中国人都来自普罗米修斯,但这真的很难证实…

我也许不是来评论哲学与社会科学之争的最佳人选。我不认为有什么原理之王。然而我们需要承认,在哲学中,有一种特殊的提问形式,一种强烈的对思想史和概念的精确性的关注。这种提问方式使我们问题化那些被视为理所当然的但其实可疑的定义。我同样感兴趣社会科学,我第一个学位是关于人工智能的计算机工程师,我也继续在做实践项目。绝大多数的对某种原则的优越性的强调只是任性。今年初我在柏林听了30分钟巴丢与南希关于“马克思是否是个哲学家”的讨论,可惜了这30分钟。我看不出如果我们否认他是个哲学家能对他有什么更多的理解。一项工作的严密性不仅仅取决于机构或传统,它靠的是历史性的洞见、持续的追问和创造力。有差劲的社会科学也有差劲的哲学,差劲的科学就不用再提。

[caption id="" align="alignnone" width="600"]

公告牌警告司机开车时不可以玩宠物小精灵[/caption]

顺便说一句,巴丢最近批判宠物小精灵是“堕落的堕落”,宣称“与图像的战斗是一场柏拉图式的战斗”。这些话出自一个毛主义者之口令人惊讶,因为每个法国的毛主义者都心知肚明“没有调查没有发言权”。然而,我们也该把问题倒转过来:要多深的投入才可以去谈论宠物小精灵?或更一般地说,要多深地了解技术才能谈论它?我们很容易落入两种极端、两种有问题的哲学态度:一种是拒绝现代技术,因为它本质上是坏的;另一种教条则全力支持它,以便赋予它一种“本体论的尊严” 。我们必须摆脱这种康德所说的“不成熟(Unmündigkeit)”,克服这些顽固的对立。被拒绝的东西总是以另一种形式从拒绝者身上冒出来。

我希望我关于中国和技术的书至少能提醒那些你所说的“在深圳做民族志”的研究者,中国有自己的技术的历史、现代化的历史。一些研究者把全球化视为前提,所以他们以为能简单地研究“技术事实(在古尔汗(André Leroi-Gourhan)的意义上,指的是工具的特殊性和使用者特殊的用法)”间的差异,而无需深入中国的技术与现代化的历史,深入中国的“生活形式”,就好像中国与非洲的国家也没有区别,或者这些差异只是表面上的一样。民族志学家很清楚需要质问全球化和现代化。我们可以提醒自己,当列维施特劳斯(Claude Lévi-Strauss)目睹了非现代文化的瓦解后,他在《忧郁的热带》中对他的人类学家朋友说道,人类学应该改名为“熵学(entropology)”。然而,一些准批判的民族志工作只是在滋养这种现代化。当然,我们不能期望每个人都是李约瑟博士(Joseph Needham),我们也不希望简单地把全球与地方对立起来,我们必须认识到“本体论多样性”,就像德斯科拉(Philippe Descola)、维维罗斯(Eduardo Viveiros de Castro), 拉图尔(Bruno Latour)以及其他属于人类学“本体论转向”的作者所提出的那样。这也是为何我确信,除了这些人类学家所提出的多重自然,我们首先需要认识到宇宙技术的多样性,没有宇宙技术也就没有关于自然的话语——多样性不仅仅是“技术事实”、“技术系统(吉尔(Bertrand Gille)所提出)”的差异,更是不同本体论和宇宙论的差异。当这一多样性被确认之时,我们将如何构想人类纪的技术、理论的发展?这是下一场战斗。