2022年11月27日 第七届网络社会年会台北论坛 主题演讲

演讲人:陈芯宜

回应人:王柏伟、黄孙权

主持人:罗悦全、郑慧华

编辑整理:郑叶颖

黄孙权: 旧金山是嬉皮(hippie)和个人电脑的发源地,所以我们和 Internet Archive(网际网络档案馆) 一起合办了旧金山场。到了杭州场,你就会发现所有的年轻艺术家都在谈未来,不太顾现实。在武汉场,你会发现从 90 年代的打字机、印刷机等 DIY 运动在武汉这个非常野的地方还非常蓬勃,难以想象把科技跟 90 年代的 DIY 传统杂糅在一起,具有非常生猛的活力。北京场每一个人都在认真地实践,但都有点忧郁。所以从每个城市我都可以感受到一些非常真切的技术在地发展,也就是说技术并不是单线发展,而是在传播过程中在每个城市都有不同的社群、使用者和文化,在重塑技术的表达和再现方式。

我今天非常高兴能够透过佳霖的组织、Jeph 跟 Amy 的帮忙,找到这么好的艺术家和主讲人陈芯宜导演。我希望这场可以让更多城市,特别是在中国大陆、美国,以及台湾的人们获得更多的认识。我们用稍微人文化的技术角度来看看台北场的这些新的年轻人——新的艺术家、策展人,可以带给我们怎样新的视野。

罗悦全 Jeph Lo: 黄老师提到我们从前对技术的使用这件事情我相当有感触,因为我跟黄老师都一起经历过那个网络爆炸的年代。黄老师也有提到在六七十年代个人电脑爆炸的时代。我可以感觉到现在我们又处于另外一个似乎是一个新时代的开端,这个开端会导向什么其实我们也还不太清楚,但总觉得它是一个改变的开始。所以很高兴今天有这个机会,能够在这里针对社会与网络的题目进行讨论。

我们的第一位 keynote speaker是陈芯宜导演。我们认识她是从一些很特别的纪录片开始。像她在 2013 年发表的《如果耳朵有开关》,这部纪录片记录了台湾几位重要的声音艺术家。还有《大帐篷——想象力的避难所》,纪录帐篷剧的一个纪录片。陈芯宜导演特别关注台湾边缘又充满活力、生机的文化,还有艺术创作者。她最近也开始拍一些像《四楼的天堂》这样的剧集。最近她拍了一个 VR 纪录片讨论台湾白色恐怖历史,它跟台湾常见的 VR 纪录片有非常大的差别。所以今天我也非常感兴趣,想了解她是如何开始进行 VR 拍摄,以及如何思考 VR 在这个时代产生的意义。

时间与沉浸,从艺术家纪录片到VR的创作

演讲人 / 陈芯宜

我在接到邀约的时候觉得我不算是艺术家,所以不太知道要讲什么。经过讨论之后,就把它定义成从我自己在几个艺术团体的纪录片拍摄中想到的共通点——“场”,也就是创造一个场域这件事情来连接我所有的创作工作,以及后来的 VR——都是关于场的实践。所以现在是先破题。

如果单独谈论每一个作品都有很多内涵可以讲述,所以我想要从我自己的创作脉络(图1)开始讲,因为这个起点对我来说很重要——后来的发展好像都会回溯到这个起点。所以我会从我怎样开始拍片这件事情从头讲起,之后再讲到 VR。

图1:创作脉络

1995-1999 年我在黄明川导演可参考:黄明川的创作革命:以台湾为中心,开拓艺术纪录片宇宙 ↩︎那边工作,那时候我还是一个在念书的大学生,但是学校的体制太令人失望了。所以大二、大三在黄明川导演那边工作的经历,奠定了我后面所有拍摄工作以及所在做的事情的一个很重要的基础。不只是技术也包含思考方式,以及如何处理影像,都是从他那边开始学习的。后来在黄明川导演那边记录了很多艺术家,包含解放前卫的艺术家黄明川导演艺术纪录片节目:解放前卫:台湾90年代前卫艺术家 ↩︎、台湾九零年代很多场域比如华山1999年改建为华山1914文化创意产业园区的转变过程、还有后工业艺术祭“破烂节”1995台北国际后工业艺术祭,可参考传单;黄明川导演同期拍摄纪录片《1995后工业艺术祭》;可参考黄孙权破报文章《交互视野:台北国际后工业艺术祭》、《台北国际后工业艺术节》,对我来说是爆炸性的吸收。

在这个过程中有一个艺术家对我来说很特别,他是许鸿文可参考:扩展的版图或逃逸的阵线90年代台湾当代装置艺术,遥亦;破报《又见街头行动艺术》。我拍摄他的时候,他在万华可参考:“萬華,原來如此”系列文章 很多街友、游民聚集的地方做纸板床。他把这些纸板床雕刻得非常精致,送给游民当成他们睡觉的地方。在那个年代,做所谓街头艺术或者行动艺术会不断遭到驱赶,所以他在不断被驱离中不断做纸板床,不断在这个过程的循环里面不断做他的行为,或者艺术。当时在他身上我产生了一个很大的疑问:什么是艺术?以及比如在那个场域里面,出现了很多我当初并不认识的重要人物,比如李俊阳。所以当时我对他的记录对于我后来的创作以及想法产生了很大的刺激。

接下来的一些关键字,辅大人生哲学课。我念的辅仁大学是一个天主教学校,它有一门必修课叫“人生哲学”。大一我修这堂课的时候被当了,以至于大四就要重修。大四的课程教师是一个年轻的神父,他的教学方式比较活泼。他要我们去关注所谓的弱势族群,所以我们组选择了街友和游民作为关注的对象。我们去了台湾一个很重要场域——平安居天主教圣母圣心会平安居,2019年已停止服务,它是游民的支持团体中心,人们可以在那边领便当、寻求物质帮助。那堂课的作业做完之后我自己觉得很不安,这个不安来自于当时我们旁边一直有一个社工在陪同我们做作业,所以不管我们问了什么问题,游民们只会回答对或不对、是或不是。我虽然把作业做完了但还是不认识这些人,我不知道他们在想什么、不知道我们做了这个作业对他们来说到底有什么用,这些疑问在我的心里存在了很久。

所以之后的大概两三年的时间,我也不算是主动性地蹲点,而更多是因为这个不安而到了万华,或是一些有固定游民的地方,去跟他们攀谈聊天。当然在那个时候并不知道这个叫做田野。在这两三年的过程里我跟一些街友变成朋友,你第一次跟他讲话他可能不想理你,但第二次、第三次慢慢的也就熟悉了,就会开始讲述他们的人生、为什么现在在这里、他们看到观察到什么。在这之中我发现,其实他们的眼睛比我的还厉害,他观察到的事情也比我观察到的厉害。

这当中有一位叫做李爷爷,他也是后来我一个很重要的角色的原型。在师大(国立台湾师范大学)还没有成为后来的师大的时候,师大路那边人味还比较重,在那边有一个泡沫红茶店叫龙泉居,我每次都会看见李爷爷窝在那边写东西。以他的视觉年龄来看,应该已经有七八十岁了。他是一个游民,但可能因为当初那个泡沫红茶店的老板娘人很好,就让他窝在店外面写东西。后来我很好奇他到底在写什么,就跑去跟他说:“李爷爷李爷爷,你可以借我看看你在写什么吗?”后来我发现他在用英文在写日记,把每天他看到的东西很用很简单的英文写下来。我看了之后觉得实在是太奇幻了,因为他写的并不是写实的东西,而是诸如——我今天去淡水找我的羊,我的羊跟我说了什么,我的羊了又带我去找他的朋友是一只马,然后那只马又怎么样了。对我来说这完全是奇幻文学。但是在跟李爷爷聊天的过程中,我发现这对他来说都是真的。所以他书写下来的文字虽然使用的是很简单的英文,可是对我来说有一种奇幻感。

另一个是当时因为在大学有在玩团,所以也认识了431乐团,也有跟着他们在黄明川导演的片子里面出现,这对我往后来说也是一个很重要的经历。

那个时候看樱井大造的野战之月樱井大造的剧团“野战之月”,网站剧团来台湾演出一个剧叫《出核害记》,当时我并不知道这件事对我来说很重要。那次经验对我来说是在整个 90 年代到 2000 年初处于爆炸与魔幻之中的一个重要时刻。帐篷剧最后都会把后面搭建的幕摊开,他们当时在二重疏洪道演出完《出核害记》,整个幕摊开之后内外通透,让我突然觉得我看到的外在世界是假的,而我在帐篷内看到的世界是真的。舞台和舞台后三重那边城市的背景,让我立即反应到什么是虚构、什么是写实,那种立刻的翻转感十分强烈。那个时候我并不认识他们,也不知道我后来会拍他们,只是留在心里一个很强的印象。

后来在2000年左右因为以上的一些事件作为种子,我就拍了《我叫阿铭啦》,是关于流浪汉的故事。当时也有在思索要用所谓的纪录片还是剧情片拍摄,以及思考纪实和虚构之间的关系。

拍完《我叫阿铭啦》之后,在2004年因缘机会认识了林丽珍跟秦kanoko。秦kanoko是一个舞踏家,也是樱井大造野战之月的团员。林丽珍是台湾很重要的一个编舞家,也是无垢舞蹈剧场无垢舞蹈剧场(Legend Lin Dance Theatre),台湾现代舞表演团体,1995年创立于台北,艺术总监为舞蹈家林丽珍。陈芯宜导演2014年为无垢舞蹈剧场拍摄的纪录片《行者》的艺术总监。2004年是我的低潮期,拍完《我叫阿铭啦》之后,我在很长一段时间里处于忧郁症的状态,没办法再创作,所以我转向去看别人是怎么创作的,或者别人如何在现实与创作之间求取平衡。同年刚好樱井大造来台湾成立海笔子帐篷剧,而因为乐生保留运动把一些人凝聚在一起。所以整个事情好像就连在一起了。

2006年,我又整合了这些经验回来拍剧情片《流浪神狗人》《流浪神狗人(God Man Dog)》预告片;相关采访:寻获心的自由:《流浪神狗人》导演陈芯宜专访 。到了08年的时候,我开始拍摄《如果耳朵有开关》“不想看可以闭眼睛,不想听却没办法关掉耳朵”。《如果耳朵有开关》寻找并记录1990s台湾声音艺术发展脉络中,活跃于声音艺术创作却鲜少被关注的先锋艺术家:Dino、王福瑞、林其蔚。,里面出现了三个很重要的艺术家王福瑞、林其蔚和Dino。同时我又拍摄了王文志。我在2000年的时候,就有短暂与王福瑞在地实验工作,所以他也在《我叫阿铭啦》里面帮忙做了几段的声响。我在黄明川工作室拍摄后工业艺术祭的时候知道了林其蔚和Dino。在08年开始拍摄这些人到10年拍摄台湾现状对我来说是很大的转变,也就是镜头内外以及放下摄影机这件事情。在2010年台湾有非常热烈的挡拆和街头运动,在拍摄这些人以及这些现场的时候我感受到一些事情让我觉得必须要放下摄影机。必须要放下摄影机这件事情对我来说有点难度,因为我从开始拍片以来,就随身携带摄影机,生怕没有记录到一些重要的时刻。或者说我拿着摄影机就是为了随时透过摄影机去捕捉一些事情,所以放下摄影机对我来说是一个很大的挑战。我其实不想放下摄影机,可当我逼自己放下摄影机会发生什么?

我自己的人生和创作之间在一直不断地交杂。《阿霞的挂钟》和《猪》这两部短片拍摄在2012-14年间,回应街头运动跟挡拆关于强拆与挡拆的背景:永春都更那的,叫不同意戶,不叫釘子戶。;如果作品是烟,火如何升起?陈芯宜的艺术与社运影像实践,主要涉及关于挡拆的两部片子《阿霞的挂钟》和《猪》,以及无垢的纪录片《行者》。这两个短片都拍得很快,及时回应了当下的一个现场。比如说《阿霞的挂钟》就记录了永春站的挡拆争议现场,《猪》则记录了华光社区拆除的现场。我有点不想要再用纪录片的方式去记录这些事情和现场,而采取用虚构剧情片的方式记录,从而回应那一个现场。

再后来到了2014-2018年,我的拍摄过程从放下摄影机之后,有了一个转换。我从一个纯粹记录的角色,转换为更有创造性的身份。所以我开始慢慢进行这些纪录片的收尾,同时在街头也有了“三一八运动”(台湾“太阳花学运”,2014年)。“三一八运动”对我来讲也是一个标志性的运动,它与之前的运动已经有点不一样了,时代走到这里已经开始有了不同的转换,包含运动、组织或者人本身,都发生了一个很大的转变。这也呼应了我必须要收尾这些事情。

到了2018年,收尾了这些纪录片之后,我就回来做所谓的“创作”了。这些创作在某种程度来说呼应我刚刚所说,我必须要整合这些经验回到创作,之后做了《恍惚与凝视的练习》、《留给未来的残影》、《四楼的天堂》和《无法离开的人》。这并不代表我和之前提到的那些人没有关系了,而是我必须通过身份转换以更具创造性的方式把这些人放进我想要讲的故事里面,或者我需要找到一个对的形式再创造这些人、与这些人产生一些创造性关系。

回到《我叫阿铭啦》、许鸿文,还有辅大人生哲学课的田野经验、李爷爷。那个时候我在思考纪实和虚构、纪录片和剧情片之间的关系以及如何选择的问题。这之中有一个可见的故事和隐性的故事,可见的故事就是故事的本身,隐性的故事我可能会把它定义成世界,也就是这个世界的真实样貌是什么。回应后来樱井大造提出的,他觉得帐篷并不是另一个世界,而是创造一个更为现实的世界。也呼应了我第一次看《出核害记》,当帐篷打开的瞬间所体验到的感受。它非常抽象,并非文字或叙事:你如何在你的作品里面突然有一瞬间,好像点燃了一根火柴。如何点燃那根火柴、以及让大家看到那个火本身,也是我后来一直追求的事。我所创作的纪录片以及往后的创作不断地回返,穿插着被拍出的和不被拍出的故事。我们看到只是一个被拍出来的故事,而我可能更在乎那个不被拍出来的故事,因此后来我觉得档案这件事情也很重要。

图2:《我叫阿铭啦》里象征李爷爷的角色

这张照片中前面的演员颜木村是《我叫阿铭啦》里象征李爷爷的角色(图2)。后面的笑脸人,有点魔幻现实,身上背了很多气球,气球上面有一颗一颗的人头。我当时做了很多不能说的口述历史,那些故事本身没办法被发表,或是没办法被放进成片里面。那些档案到底应该如何处理?黄明川导演后来也给我很大的启发,他在拍“诗人一百”(台湾诗人一百影音计划,2000年)的时候,已经不再做完整的纪录片了,就是纯粹拍摄诗人的一些素材,把素材本身档案化、变成一个可用的东西。我也还在思考该怎样处理这些不被拍出的故事。

创作与生命之间的关系一直都是我一个很大的疑问。回应到许鸿文这个艺术家,后来他做完纸板床就出家了,对我来说也有一点冲击,让我思考艺术及创作和人生之间的关系——他最后选择了不创作、选择出家,即便他在当时是蛮受大家瞩目的艺术家。现在我给大家看一下《我叫阿铭啦》这部片子的预告,因为可能比较难找到片源。【看片】刚刚所讲的种种前因后果或者中间的发想,让我觉得要采取一种边陲的位置,也就是每一个圈圈的边缘,让我如同游民一样,获得多一个视角,这是我看这个世界采取的位置。寻求平等对话的“场”也是在刚刚所讲的田野经验,让我后来明白我需要实际的平等对话的“场”这件事情,也是后来在不管剧情片、纪录片或者我自己工作方式中一直反复不断的出现的。

另外一个概念对我来说很重要,也就是江湖。我把自己后来的创作方式、领域都定义成江湖,它是不被凝固的状态,以及人与人之间产生关系的方式,影响包含创作本身和创作产出的内容。背后有一个小故事,还是关于李爷爷。因为李爷爷已经七八十岁了,我很担心他的身体状况。于是有一次我就问他:“李爷爷你住在哪里?我有空可以去找你。”其实目的只是怕哪一天我没看到他的时候,可以去看看他到底怎么了。后来他就跟我说了一句话,他说:“我知道你叫阿宝,你也知道我。我觉得有一天我们一定会再相遇。”他就讲了这样一句没头没脑的话。然而就是这句没头没脑的话对我来说有点感动。因为那个时候已经是手机时代了,你要找一个人并不是那么困难,但是李爷爷他没有手机,他也不觉得有需要留下任何联络方式。因为他相信一个江湖的概念:我们因为这个信念而一定会再遇到。这对我来说是个很浪漫的想法,这可能也会让我后来的创作都存在的这种很浪漫的想法。

刚有提到我拍完《我叫阿铭啦》之后,就陷入严重的忧郁,没办法再创作。那时候我想了一些很基本的问题,也许大家都会去思考。但是这些这么基本的问题非常困扰我,我没有办法回答:什么是美、什么是艺术、创作可以干嘛,以及我是谁、我要去哪里、我从哪里来,这些非常基本的问题我一个都没有办法回答。以至于我好像自己因为外在(因为当时台湾电影处于谷底)与内在的原因,好像找不到一个可以创作的形式。所以当时这些问题非常困扰我,以至于我光思考这些问题就没有办法往下做了。

图3:林丽珍无垢舞蹈剧场《花神祭》(左),秦kanoko舞踏作品《瞬间之王》海报(右)

后来因缘际会我认识了上面这两个团体。左边是无垢舞蹈剧场林丽珍老师的舞作《花神祭》,右边是秦kanoko的舞踏作品《瞬间之王》的海报。遇到这两位创作者对当时的我来说相当重要,因为他们都是能量非常饱满的艺术家。虽然他们看似天差地远,但都拥有“巫”的特质——一面像天堂,一面像地狱,却指涉同一件事情。所以在开始拍摄他们之后,我好像又找到了可以回到创作的力量,好像知道往哪边走了。和林丽珍老师的机缘是是因为她得了国家文艺奖,我被找去拍一个短短的纪录片。和人生哲学课一样,我拍完一个二十几分钟的纪录片以后,仍然很不安。这个不安感让我不断往下追寻——我没有看到真相,我渴求于找到真正属于这个艺术家永远不变的本职到底是什么。所以我就一直不断地往下拍,即使这个任务已经完成了。

秦kanoko是因为我在大学有参加那个剧场的活动,所以有很多剧场圈的朋友。后来秦kanoko来台湾做工作坊,我就有去当他的学生。那一次我也觉得非常震撼,这跟我过往的经验非常不同,他的身体质地以及他要诉说的东西,以及因为丑而产生的庞大能量,以及在他身后背的很多——就像刚刚那张照片一样,有很多气球、很多人脸,很多逝去的灵魂。这对我来说相当震撼,所以那个时候就想要继续往下拍这两个人。

所以后来就花了十年的时间在寻找这些艺术家生火的过程,我想要知道点燃的那一刻产生的东西到底是什么。这些艺术家的作品或许会一直不断地改变,会有成功或失败的作品,可是我想要找到永远不变的那个东西到底是什么。并非我设定十年,而是好像拍着拍着,因为一些外在台湾社会环境的因素,以及内在的我觉得好像已经找到那个生火的刹那瞬间,好像就可以停了,好像没有找到那个东西,我自己也没有办法停下来的一个感触。

图4:舞蹈纪录片《行者》海报

图5:剧场纪录片《大帐篷:想象力的避难所》海报

所以后来除了完成了舞蹈《行者》和剧场《大帐篷:想象力的避难所》《大帐篷:想象力的避难所》片段的拍摄,也拍了记录三个声音艺术家的《如果耳朵开关》,还有王文志的装置部分。这四部片形成了一个分布在四个不同领域的切片,构成了我所关注的世界。

回到今天的主题,虽然这四部片看似不一样,但好像有一个东西可以把它们连在一起,那个东西就是场。这个概念由樱井大造提出,他认为场是一个以篝火为隐喻的概念,里面可能有点火的人、维持火的人,还有围绕着火的人,这些人都跟这个场域产生关系。这个概念指向人和人之间如何产生关系,如何组织、如何创造、如何行动,它会牵涉到最后你的艺术如何形成的问题。同时这四个艺术家以及四个片子也都有“巫”的特质,从林丽珍仪式性的剧场,到三位声音艺术家或者大帐篷的社会性剧场,以及这些艺术家如何用空间、时间、物质,达到巫或超验、出神的状态。

接下来我想要让大家看一些影片片段,是这四组团体或艺术家里关于场的看法【看片】。

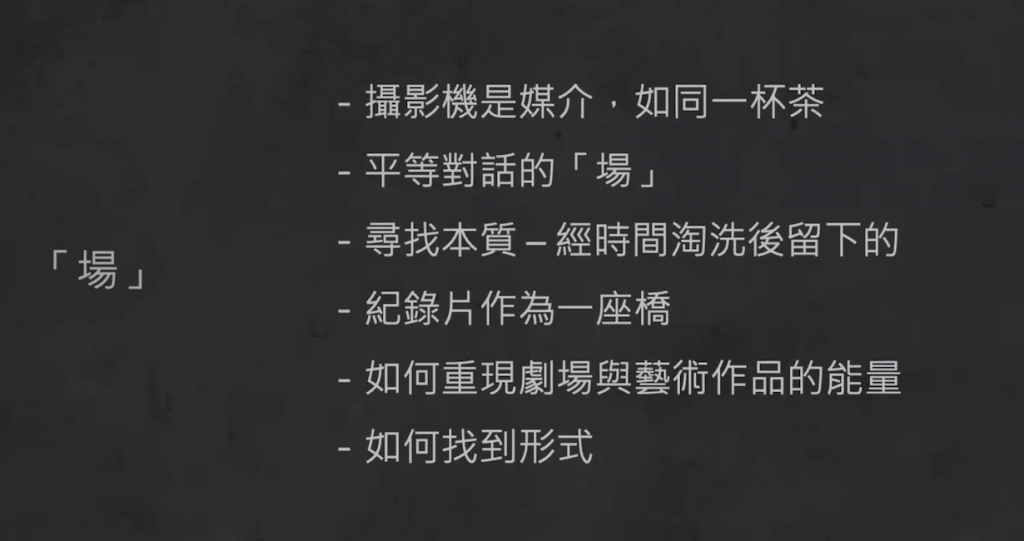

图6:关于“场”

图7:关于“场”

这里的场讲的都是同样一件事情。摄影机对我来说只是一个媒介,就像我请你喝一杯茶,茶就是其中的媒介一样,借由这个媒介创造一个平等对话的场。在这十多年里,我想要找到一个经过时间淘洗过后留下的东西,这是我想要寻找的本质。纪录片作为一座桥,并非影像或作品,这是我对纪录片的定义,它需要让人家可以通过它跨过去往前走,而不是停在那里。以及这我也不断思考如何重现剧场和艺术作品的能量,如何找到形式。

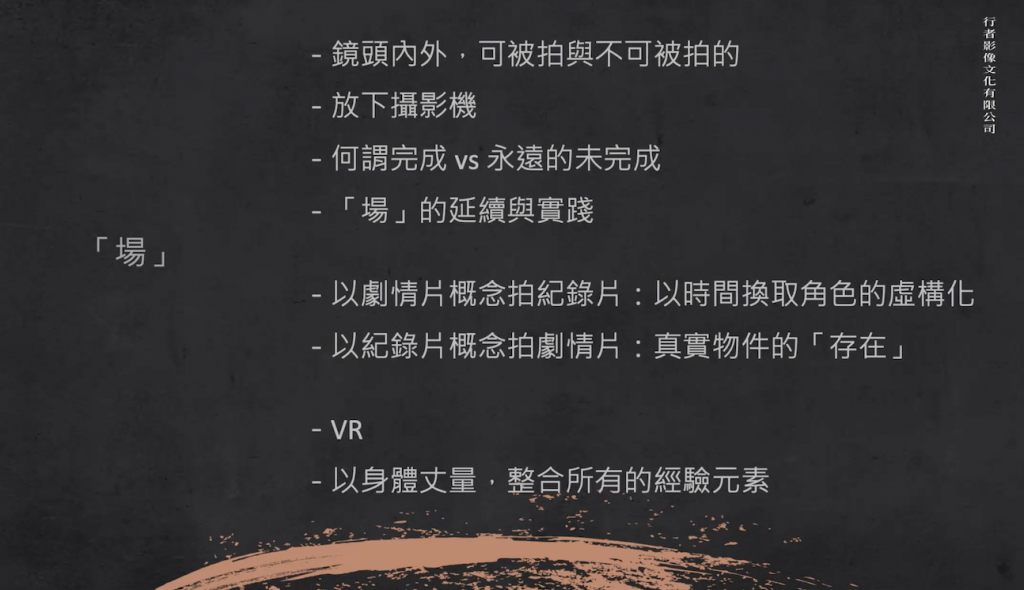

镜头内外、可拍与不可被拍的,以及跟放下摄影机,这是我回应街头力量以及回应艺术家的部分。因为很多事情是发生在没有摄影机,或我不愿意拿起摄影机的那个场的状态,比如和Dino、其蔚他们聊到凌晨三四点的时候,你要不要拿起摄影机?你的那个场在哪里?如何在场这件事情,可能也是后来我逼自己要放下摄影机的一个原因。这里出现了有关未完成的问题,纪录片或者影像记录有完成的一天吗?或者是永远的未完成。比如《如果耳朵有开关》虽然在2012年发表,可是我在片头片尾都写说这是一个未完成的纪录片,因为纪录片的形式已经没有办法承载这个内容了,所以往后我会一直思考如何把这个东西完成,所谓的完成是没有办法用纪录片的形式完成的。所以后来在这个场的延续和实践里,我虽然有时候没有拿起摄影机,可是还是在不断延续这些场的东西。把剧情片和纪录片混杂在一起,以时间换取角色的虚构化,以及用真实物件的存在,让这些场可以不断延续下去。

图8:关于VR

最后回到VR。我自己有一个很深的遗憾:Dino今年初已经过世了。因为我在拍摄第一、第二支VR作品之后,慢慢觉得使用VR,我找到可以诉说这三个人的方式,但是时间并不等待。好在在这个过程里,Dino还是有在我《无法离开的人》这个VR影片里面出现。《四楼的天堂》相关采访:身体的伤,心理会知道——专访《四楼的天堂》导演陈芯宜、编剧统筹楼一安、《留给未来的残影》以及后来拍摄的VR影像,有点像把我曾经记录过的人们,换一种身份不断延续他们的场的概念和实践。

VR它听起来是比较技术面的东西,而探索之后,我觉得VR它是一个媒体,并不是一个类别。它并非电影或影像下的分支,它的跨度比较像是从静态影像到动态影像,是一个很大的跨距。而从动态影像再到VR、XR,又是另外一种跨距了。这个跨距我们没有办法把它分类在动态影像下面,否则很多事没办法谈。在VR底下也应该有纪录片、剧情片、录像或比较偏游戏互动的VR,应该这样子分类,而不是把VR变成影像下面的类别。我们没法把游戏和360影片一起讨论,这样没办法促进新的语言产生,所以也不能直接移植电影语言来谈论VR。

VR的观看空间与看电影不同,它完全为一个人独享。所以在这样的空间里面,VR、360影片刚出现的时候,有大量关于梦境、记忆和死亡的题材探讨,这是它的媒材特性。

VR的感官。它的真实或不真实与我们的身体更加相关。很多片子并不是摄影机摆下去拍就会有所谓的现场感或沉浸感,它并不是一个纯粹技术层面的问题——不能因为它是一个360影片,就为沉浸式。而应该透过不管是视觉透视或声响空间的部署,让人们的感官更接近所谓的真实或不真实。这里不真实也有可能可以是创作语言的一部分。

再来就是召唤身体感。身体感就是如何让这个身体存在在那个空间里面,很多VR和看2d影像没什么差别——你存在但是你也并不存在,你并没有真正在那个当下产生任何身体感受。所以如何召唤身体感,是我后来在做VR影片时不断尝试的东西,即如何把你的感官reset(重置)、如何穿透你在场或不在场的薄膜、如何打破这一距离。

回到很基本的问题:我们为什么要用VR、VR到底带给人类什么?我目前也没有答案。但是在这几年当中,我一直不断有一些新的想法。比如今年去威尼斯,我看了很多VR world(VR元宇宙)的作品。以前我对于这个东西其实相当无感,因为它比较偏游戏,而我个人不是一个喜欢玩游戏的人。但是这次我看了几个元宇宙作品之后,我有点改观了,因为他们不是用游戏的方式,而是基于寻找人类如何与另外一个人产生关系这个很基本的问题。在设计所谓元宇宙 VR 作品的时候,它其实是让我在获得一段经验之后不想离开。那个不想离开的感觉,其实让我有一点恐惧。我也还没有思考得很彻底,但是我觉得这个东西好像可以再往下探索。

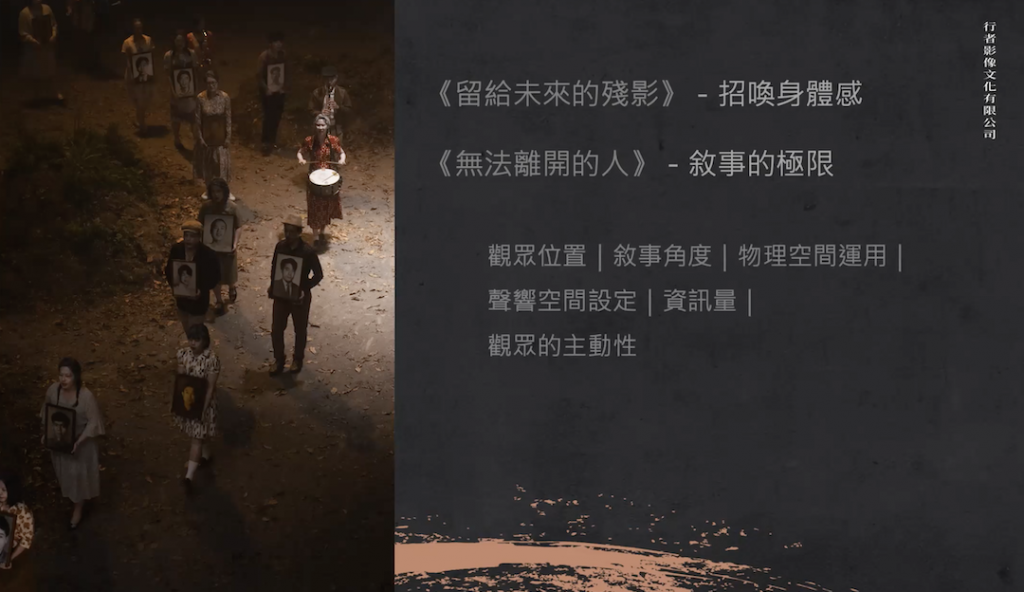

《留给未来的残影》VR360《留给未来的残影》,演出精华/片段;相关采访:提炼初始的情感——专访《留给未来的残影》导演陈芯宜是一个VR虚拟实境加现场演出和装置的作品,在讨论真实和不真实、在场和不在场这件事情。整个过程发生了一件很有趣的事情,很多观众看完之后觉得VR里面的周书毅舞者是真的,但是现场的周书毅是假的。这件事情让我觉得太好奇了,为什么你会觉得在你面前的人是假的,这构成了人跟人之间怎样的关系。

图9:VR360作品《留给未来的残影》和《无法离开的人》

图10:VR360作品《留给未来的残影》和《无法离开的人》

《留给未来的残影》是我第一支VR片,那个时候将重点放在如何召唤身体感。而《无法离开的人》陈芯宜导演VR作品《无法离开的人》获威尼斯影展沉浸式竞赛最佳体验大奖,片段 重点要挑战如何找到叙事的极限。因为刚刚讲到VR是一个新的媒体,而不是一个类别。所以是在VR底下,我在做VR 360影片,并非互动VR。从我2018年开始拍《留给未来的残影》,到今年的《无法离开的人》这短短这几年时间里,整个VR、XR圈都普遍认为VR 360电影已死,大家都觉得说VR 360电影没有未来、没有发展性。但是我有点想要挑战这件事情,因为大家其实还没真正开始讨论VR的语言,就已经宣判它的死亡,这是个很奇怪的事。所以在《无法离开的人》这支片子里我想要挑战它叙事的极限在哪里,需要基于观众位置的设定、叙事的角度,或者是物理空间的运用、声响空间的设定,和所谓的资讯量、观众的主动性。这些是我在设计这支VR的时候做的一个尝试,即如何从原本只是召唤你的身体感,一直到你可以进入一个叙事。在这个叙事中你如何动用主动性剪接你自己版本的VR,是这次要挑战的事。

多闻无智慧,亦不知真相

譬如大明中,有灯而无照

有慧无多闻,是不知真相

譬如大暗中,有目无所见

最后是《大智度论》里面的一段话,我一直觉得这是所谓技术或者VR带给我的强烈感受。你到底看见了什么或没看见什么?你没看见是真的没看见吗?还是看见了你就真的是看见这件事情。这段话能够充分表达VR的媒体属性。

罗悦全Jeph Lo: 谢谢陈芯宜导演的分享。她从过去的创作经历一直讲到现在的VR创作。关于她提到的“场”的经验,让我想到当时我去看《无法离开的人》,有一段有一个特别震撼的视角:白色恐怖的受难人直接出现在我面前,直视着我。这是一个非常令人震撼的场景。我想这就是刚才陈芯宜所说处理场和身体感的新方式。那接下来我们邀请回应人王柏伟老师。王柏伟现在是数位艺术基金会的艺术总监,曾经是北美馆的助理研究员,同时也是非常多产的艺术评论人,主要研究领域是媒介理论、当代艺术史、艺术与文化社会学、ATS(艺术/科技/科学)等等。现在请王柏伟老师分享他对陈芯宜导演创作的一些回应。

回应

王柏伟Po-Wei Wang:

刚才陈芯宜导演蛮完整地与我们分享了从她早年的创作到现在可惜带过有点快的VR部分。而我想要在陈芯宜导演的创作之外补上台湾科技与艺术对话,或可以称科技艺术的这一条轴线,从而把她作品放在这条脉络上思考。通过台湾社会如何思考科技与艺术的脉络,将“场”——特别是在VR作品中“场”的位置,以及阿宝对当代科技与艺术创作的提问更为彰显出来。

陈芯宜导演的创作是在台湾目前视觉艺术和表演艺术的范畴内,把VR看成是一种艺术的类型的思考方式。回过头来我们要问:科技与艺术或者被台湾社会称为科技艺术的这个脉络,从八零年代中叶以来经过了怎样不一样的技术发展,以及它跟这些技术使用的关系到底是什么? 现在台湾称为科技艺术,或者广义称为新媒体艺术和数位艺术的领域,大概在八零年代中叶出现,当时以录像艺术指称。那个时候台湾社会逐渐开放,解严、党禁报禁开放、有线无线电视台开放。虽然没有明确以录像的方式来宣称,但是影像成为当时最主要或最科技的一种创作方式。这是八零年代中叶的思潮。

到了九零年代末,台湾的艺术人士才真正宣称科技艺术、数位艺术与新媒体艺术。从八零年代中到九零年代中叶主要被想象成跟科技最相关的艺术创作类型是录像装置。九零年代末,录像装置因为电影的关系慢慢转向越来越大的投影幕,越来越往录像如何回应电影所带来的大型荧幕挑战。90年代末到2000年初,大概有一个三合一的宣称,即新媒体艺术、数位艺术和科技艺术此时在台湾被认为是同一件事情,包括新媒体艺术系的出现。这一认知主要衔接英美对于新媒体艺术的理解,而较少承接欧陆对其的思考方式。因此九零年代末,新媒体艺术、数位艺术和科技艺术,包含很大一部分录像创作者,像我们所熟悉的王俊杰老师、袁广鸣老师,他们现在都在国立台北艺术大学的新媒体艺术系任教北艺新媒网站。所以在数位、新媒体艺术和科技艺术的范畴内,录像包含其中。也就是说,台湾社会对于科技和艺术或者艺术如何承接科技的思考方式,在90年代末到2000年初,是以数位艺术、新媒体艺术和科技艺术作为整体,将非电影式的影像创作包含其中这样的一条脉络思考。新媒体艺术大概在2007年之前,都是以录像为主、动力机械为辅这样的方式,成为台湾思考科技和艺术的主流。

大概在2007年到2010年左右,智能手机慢慢成为台湾社会甚至全球范围内观看影像的重要界面。此时,我们发现台湾思考科技艺术的语汇发生了非常明确的变化。在2007年到2010年之前,我们会说新媒体艺术、科技艺术和数位艺术在影像上是虚拟的,它所相对的是真实的日常生活,而所有新媒体艺术的创作都被认为是在虚拟世界当中创作。可是在2007年到2010年中间,我们发现这种真实和虚拟的边界开始变得模糊,特别是“影像式的创作是虚拟创作”的理解方式在慢慢发生改变。

这一时期,我们发现同时有三种来自于视觉艺术和表演艺术的不同思考方式相互汇流,进入现在我们所谓科技艺术的范畴里面。第一个是参与性艺术(participatory arts)的“参与”的部分,其将观众这个概念作为科技艺术中非常重要的组成部分。第二个是Live Arts(现场艺术),强调观众和表演者在场的同步性,同步成为我们指称科技艺术时的核心概念。另一个来自于表演艺术(performing art),沉浸式剧场同期成为需要进入、具有身体感、被影像所包覆的新型表演艺术类型。沉浸式剧场成为台湾科技艺术领域里面一个次领域或重要环节。在沉浸式剧场当中,身体被影像所包覆,即我们所谓的具身性(embodiment)成为科技艺术范畴里的重要环节。所以大概在2007年到2010年中间,参与性艺术所带来的观众的概念、Live Arts所带来的同步在场的概念,以及沉浸式剧场带来的非旁观式的具身性的概念,成为台湾思考科技与艺术或者科技艺术领域非常重要的三个组成部分。

那么在2015年之后,VR、AR乃至广义的XR成为公部门投资下新的艺术类型。特别是VR,透过高雄电影馆的体感剧院,成为包括电影、游戏、视觉艺术圈,以及后来扩展的表演艺术圈中,非常重要的以影像为主的创作方式。承接2015年之后的VR,5G成为台湾公部门的投资对象,增加对于影像及其内容的投资。所以我们可以发现,从2007年到2010年的移动手机,到2015年的VR、AR以及之后的5G,共同支撑阿宝从影像转向VR的创作脉络,这很可能是创作背后技术性以及整个社会性的支撑。

从科技艺术或者科技与艺术的的脉络来看,不同于刚刚陈芯宜导演自己所提的创作轴线,这样一种技术的、政策的、资源的轴线具有台湾社会基础,那我们可以把导演刚刚所提到的“场”的概念放在2007年之后来加以思考。也就是说“场”对于陈芯宜导演来说,是一个介于作品与社会之间平等对话的场域概念。就作品或是整个艺术领域来说,在2007年之后,当台湾社会慢慢从真实和虚拟的概念离开,进入到现实扩增的概念。也就是在我们的日常生活当中,影像叠加在真实的日常生活空间与使用上面。这样一种现实扩增的概念,把观众、同步,以及把人的身体感和人在影像世界的包覆感带进来的同时,也将“场”的概念从一次性的空间转往社会性的空间,转往她这几年在影像式的创作中提出来的VR影像中的“场”的概念。

那么我们大概就可以理解陈芯宜导演刚刚所提到的,特别是在《留给未来的残影》以及《无法离开的人》当中她所想要处理的问题。在《留给未来的残影》当中,她想要召唤一个身体感,这个身体感之所以不同于台湾其他科技艺术或者VR式的创作——那种将影像做得很满、以影像本身为主,不太把空间与时间留给身体的创作。所以在《留给未来的残影》中,她把身体感视为VR必须要召唤出来的部分,而不是让VR以影像技术的方式填满我们的视觉,这是“场”所要创造的。另外在《无法离开的人》当中,陈芯宜导演想要创造的“场”则是社会性平等的场域。当人们进到VR空间中,我们刚刚所提到在现实扩增中涉及的观众、同步以及具身性在这里成为她探索VR非常重要的部分。也就是说,她并没有让所有的影像填满整个VR空间,而是让观众自己去选择,留下很大一部分黑掉的、或呼吸的空间,留给叙事、社会甚至是内心一个位置,可以不被影像所占满。这样子的一个“场”的空间,我们很少在台湾科技艺术乃至现今大部分VR、XR创作中看到。所以我在这里用台湾科技艺术的轴线,为陈芯宜导演的VR 360影像创作打开一个新的位置。她为我提出一个新的问题:如何在影像之外,为社会、为内心以及为叙事跟身体感留下空白,留下可以呼吸的空间。

问答

Q:当VR观看经验在头显之下越来越私人化,现在的VR作品是否更加偏向个人和审美呢?以后还需要VR集体观看吗?

A(陈芯宜Singing Chen):我自己并不会这样看待VR。虽然VR观看所使用的是一种个人穿戴式装置,可并不一定导向私人或个人。即便是在电影院和很多人一起看电影,你也很可能只是你自己(也就是个人化的观看)。场域是否能够创造连接并不一定由是否和很多人一起观看所决定。这个有点回应到比如说帐篷剧在大帐篷放映时,并不是在电影院(这样传统的集体观看空间)做放映,但是每一场都有一个会后讨论。因为在帐篷这里“场”的概念是观众必须负有责任,也就是说观众不只是来观看,也要提出他们自己的见解,所以这是一个交换的过程。对于VR,虽然它具有个人穿戴式的媒体特性,但我认为这显现在它的内容上。比如一开始很多VR 360影片会涉及关于梦境、死亡或是超验之类的题材。(而关于集体或个人的问题)可以经由设计,让影片拥有社会性的共感。比如《留给未来的残影》,我们做了现场装置和现场VR放映,再加上现场演出。一次可以有20到40人参与,根据头显的数量而定。那么当人们把头显拿下来的时候剩下的或出现的是什么?这是我们所关注的,即如何从VR里面的影像回应现实世界,如周书毅与观众的互动,以及在整个过程中如何创造与人的共感,这个是可能可以做到的。比如在《无法离开的人》里面,用到了带领导览的方式,融合了我做纪录片、剧场和电影的经验。我们在好几次展览中,包含国外以及在台湾的放映,都会有人想要跟那个人互动。也就是人们如何在封闭式的内容里面创造一种共感,这可能也是我往下想要探索的。我不喜欢为了互动而互动,比如有些VR作品总在强迫你去互动,不互动就走不下去(比如一些VR游戏)。而这种互动并没有真正产生人跟人之间的关系,而是你被这个机械、被这个科技强迫去互动。如果不要这样子的话,有没有可能在VR里面创造一个你跟这个人的联结,就像《无法离开的人》里你跟导览人员的联结,进而让你有一个缝隙可以穿越到1950年代,置身于那个场域中。这是可能的。所以我觉得这没有那么绝对,并不是回到个人审美经验的观赏。

Q:在戴头显的观看方式下,如何做出让人拥抱在一起的作品?您对VR 360这样的表达媒介的未来发展可能性有什么看法?

A(陈芯宜Singing Chen):开始创作的20多年以及探索VR的这几年,我好像一直处在未知的状况下做了很多事情,也就是说因为我不知道这是什么、会成为什么,所以去尝试。我所做的VR 360影片有现场演出再加上很多人观看,是我们往下追寻的一个方向。《留给未来的残影》是关于人在弥留状态记忆混乱的故事。所以最后一幕当剧中的周书毅走开,说了一句“我先走了”之后,观看的人会被独留在那个空间很长一段时间。很多人看到那里可能会想哭,因为会想到亲人逝去或是和朋友分离之类。在那个当下是《留给未来的残影》和现场演出结合想要探讨的:你如何在这一经验下再回到现实,并且带给你现实的力量。不管是我自己的作品,或是帐篷剧以及我刚刚讲的几个艺术家,在某种程度上来讲都在做同样的事情。所以我觉得媒体的选择并不是限制,而是看你怎么去回应或设计这整个过程。在《无法离开的人》中,我在挑战VR 360的叙事极限,虽然我好像已经把空间用尽了,但是还有一个关于资讯量的东西没有尝试。我在研究这个媒介的时候,发现资讯量越大并不代表观众就拥有自主性。因为通常我们会说观众可以选择在VR 360中要看向哪里,但我自己并不这样认为,我觉得观众的自主性必须在有效的资讯量之下成立,因此观众才可以选择要如何剪接。这里讲剪接显得有点吊诡,它并非电影片段的剪接,而更像是剧场的空间转换。借由所提供的资讯量进行部署,观众可以在空间的四面甚至地下进行剪接。也就是说,观众应该不管看向哪边都可以产生意义和共感,而这是可以设计的。所以我现在已经在挑战叙事的极限了,但它仍然有各种可能性。做空间转换的剪接,从而在镜头不动的状态下让资讯量的选取产生意义,这还有很多探索空间。

Q:从台湾影像科技艺术的发展史的角度,你觉得VR技术的未来可能性如何?

A(王柏伟Po-Wei Wang):我刚刚主要从台湾的科技和艺术发展史出发,想要说明台湾大部分做VR的科技艺术家或者导演,倾向把VR当成虚拟的,并且利用很多互动方式填满VR、影像或身体上的空白。阿宝的“场”的概念提出一个重要的问题:VR的“场”为什么不是虚拟的?VR为什么可以不要互动。这是她对台湾大多数创作者将VR当作技术或数位导向的艺术类型的提醒。回应刚刚那个问题,我觉得VR的未来不在于只是把它当成影像技术的应用,而应该更多探索:当VR影像已经包围我们的视觉甚至思考和意识的时候,身体是怎么样被诱发出来的。以及被充满的影像怎样为叙事留下空间。我觉得这是阿宝的两件作品以及它未来可能还不知道要往哪里走的作品所打开视角以及其重要的地方。

黄孙权: 陈芯宜导演给我们一个看法,在整个艺术史的发展过程中,任何一个媒介的产生都会诞生一种新的艺术形式。从技术史本身的发展来看,从印刷术、声学、光学到现在的电学,电这一新媒介已经不再像之前那样单向传播,因为电学可以在短时间内做及时的组装(real time assemble)。从这个角度理解VR,VR其实就是一个新的即时集合。也就是说VR不是视频、音频或油画之类的东西,而是一种新的艺术类型,从而勾连回导演之前说的“场”的概念。举例来说,当我们在看传统艺术作品,譬如油画、山水画、影像艺术(video art)的时候,真正的互动并不在我们和作品发生实际互动的瞬间产生,而是看完作品以后产生的内在(inner)、沉浸(immersive)的东西,这一感受是你自己的内心状况,以及跟同样看过这个作品的人产生的互动。这就是陈芯宜导演刚刚所说,我们看完樱井大造的戏以后,为什么会留下来共同讨论交流的原因。这个“场”的产生也基于一个历史潜在的条件,当我在看艺术作品的时候,我内在沉浸的感觉还在。因此像刚刚柏伟所说,不要觉得好像现在的VR技术不太成熟就缺乏互动,我们不要太快把这种互动的观点加在对VR的理解上,以前我们观看数字作品、影像艺术也没有要求互动。所以我觉得陈芯宜导演的VR作品对我们非常有启发性,VR如果最终是由资讯量所展开的剧场空间所建构,那么展开的就是导演从头到尾一直在输出的那个“场”。我今天非常兴奋听到她这样谈论,这可以让很多做VR的朋友们或艺术家有新的想法,不是在技术的互动上,不是炫耀型的游戏。因此陈芯宜导演的作品与分享对目前的VR创作是非常好的提醒。

陈芯宜 Singing Chen

影像工作者。作品横跨电影、纪录片、VR与电视影集。常聚焦在人生存的处境与信仰,借此探寻生命的本质。以魔幻写实的手法、细腻的叙事,突显现实的荒谬,建立独特的影像语言。重要作品有VR360《无法离开的人》,获得第七十九届威尼斯电影节沉浸式内容单元的最佳体验大奖。其他包含了剧集《四楼的天堂》、VR360《留给未来的残影》、纪录片《恍惚与凝视的练习》、《大帐篷-想像力的避难所》、《行者》、剧情片《我叫阿铭啦》、《流浪神狗人》等。曾获柏林影展、金马奖、台北电影节、台湾国际纪录片影展、釜山影展等三十多个影展竞赛入围或获奖肯定。

王柏伟 Po-wei Wang

藝評人。主要研究領域為媒介理論、當代藝術史、文化與藝術社會學、藝術/科學/科技(AST)。與張錦惠合譯有 Niklas Luhmann 所著《愛情作為激情:論親密性的符碼化》(台北:五南)。現為數位藝術基金會藝術總監,曾任北美館助理研究員。

罗悦全 Jeph Lo

聲響文化研究者,台北非營利空間「立方計劃空間」的共同成立者,長期關注於台灣獨立音樂、實驗音樂、及聲響藝術及文化等相關領域。1990年代曾為數家報刊撰寫台北獨立音樂文化相關報導文章。曾編著《秘密基地-台北音樂版圖》(2000)、翻譯《迷幻異域-快樂丸與青少年文化的故事 》(2002)等書。此外,他是「造音翻土-戰後台灣聲響文化的探索」(2014)共同策展人,並擔任該研究讀本(2015)的主編,同時他是「聲軌:台灣聲響文化資料庫」網站(soundtraces.tw)及網路廣播「話鼓電台」(Talking Drums Radio)的總策劃。