.jpg)

本文作者阎晗

Dimension.im 创始人/CEO,从 UIUC (伊利诺伊大学香槟分校)计算机工程系辍学创业。前独立记者,前自动驾驶公司工程师;主要聚焦在开源,以及加密、数字劳动、隐私保护

.jpg?fit=810%2C810&ssl=1)

本文作者顾紫翚

美国伊利诺伊大学厄巴纳香槟分校环境科学硕士,法学博士,信息学博士(肄业),论文方向主要为科技法和创业法。现任信息科技初创公司Dimension的合规负责人以及台湾尚澄律师事务所的顾问。996开源协议起草人

https://vimeo.com/390145228

第四届网络社会年会青年论坛 阎晗&顾紫翚:The Continuation of FOSS (Free and Open Source Software)

阎晗 顾紫翚:996.ICU——自由与开源软件运动的延续以及数据作为一种新形式的劳动

文/阎晗 顾紫翚

《996.ICU——自由与开源软件运动的延续以及数据作为一种新形式的劳动》英文标题为“ 996.ICU – The Continuation of FOSS (Free/ Open-source Software) Movement and Data – The New Form of Labor”。本文曾报告于第四届网络社会年会“网民21:超越个人账户”,首发于中国美术学院学报《新美术》2020年2月号。

一、写作初衷

信息行业,特别是互联网行业的程序员长期以来经常在社交网络、自媒体上自嘲或者互相善意嘲讽自己这个群体的生活状态。中国程序员口中“格子衬衫”、“脱发”、“女装程序员”到具有阶级属性的“码农”一词,都成为过行业内流传一时的词汇。自2019年3月起,“996.ICU——工作996,生病ICU”,成为了全国性乃至世界信息行业从业者热议的话题。而“996.ICU”不光是一个热议网络的话题,也是广大程序员去中心化从网络上争取自己权力的运动。这一场运动是如何自我组织和发展的?在“996.ICU”这个话题逐渐平息之后,回顾程序员这一职业群体在整个互联网、信息产业的地位和属性,程序员作为一种具有独特技能的劳动者群体,这个群体在行业里的劳动价值是从何处而来,能否有一种新的自我组织形式?

伴随着“反996开源协议”[Anti-996 License],以及一系列关于软件道德化的讨论,结合意大利学者蒂齐亚纳·泰拉诺瓦[Tiziana Terranova]的“数字劳动”[Digital Labor]思考,Tiziana Terranova, “Free labor: Producing culture for the digital economy.”, Social text, 18, No. 2(2000), pp. 33-58.如果将网络社会的所有活动视作网民自发的、非雇佣的、免费的劳动;Tiziana Terranova, Network culture: politics for the information age, Pluto Press, 2004, p. 77.而受雇于大型公司的程序员群体作为能组织、规范、建设网络社会基础设施的高技能“监工”、“包工头”,那我们也可以把“996.ICU”视作网络社会“数字小资产阶级”(监工,即程序员)阶级的一种抗争运动,并理应在网络社会更底层的“数据劳工”阶级中受到回响。本文旨在探讨这场话题性运动与上世纪末以来的“自由与开源软件运动”[FOSS,Free and Open Source Software]的传承关系,以及论述目前程序员群体作为“数字小资产阶级”寻找到的新形式下的自我组织方法,而这些运动与时下最先锋的科技发展,特别是“数据主权”[Data Sovereignty]思潮,区块链行业中的“去中心化自治组织”[DAO, Decentralized Autonomous Organization]之间的结合关系。

二、996.ICU程序员运动的自我组织发展

(一)996.ICU运动的发起与自我组织

“996.ICU”一词最早于2019年3月源起于中文程序员论坛“V2EX”,匿名程序员发帖讲述由于公司实行996工作制(即早9点到晚9点,每周6天),对生活产生的影响:“最近我司开始996,我才感到996多么毁人[……]顺便注册了网站https://996.icu,工作996,生病ICU。”996.icu网站引用了中国关于劳动时间相关的法律法规,谴责了从2016年起几家使用996工作制度的互联网公司,一经发布遍引起了各大网络社区的广泛讨论。该网站的源代码仓库[repository]“996.ICU”也由匿名帐号“996icu”发布于由微软公司收购的著名代码托管、协作网站“Github”,引起了程序员的注意。

很快,程序员们对于源代码仓库的关注就不限于点赞和转发传播。由于Github本身即为软件行业的协同工作所设计,关注“996.ICU”的程序员很快使用自带的协作功能来更新网站的内容,如增加多种语言的翻译,想要引起更多国际同行的注意。除此之外,协作功能本身成为了一种“元功能”,凡是会使用Github的程序员,都可以使用“issue”和“pull request”等功能对网页、Github内的讨论、代码仓库的介绍页面等等提出修改意见,并且广泛吸引讨论和参与。最先脱颖而出的是公司的“白名单”(子项目955.WLB,能做到“work life balance”的公司)和“黑名单”(实行996工作制的公司),程序员分别提交自己公司996的相关证据,由其他程序员用emoji进行置信度打分,或直接留言提出意见,而匿名的项目管理者和志愿者则根据“民意”所向来进行“merge”[合并提议,即支持],或者“close pull request”[意即关闭提议],在项目引起广泛关注之时,这种“古希腊公民大会”式的投票方法高效地组织了人员,甚至防止了相关知名公司的渗透和公关,这些过去网络水军公关的方法都被运动参与者识别出来后有理有据的反驳。996icu/996.ICU.,2019,参见 https://github.com/996icu/996.ICU/pull/24767,2019年11月9日查阅。

这样的自我组织形式产生了相当多行之有效的子项目,扩大了“996.ICU”的参与度和知名度。由于并没有实际上的中心负责人,每个子项目都能在相关的领域高效、独立的尝试一起影响并扩大这个运动;而任何一个子项目(甚至996.icu项目本身)即使因为种种原因无法继续时,由于git的协作协议本身去中心化、可分叉,可随时有人分叉[fork]接手该项目继续贡献。当然,这种组织方式也会有一些重大缺陷,比如涉及到金钱相关的筹款,会有很大的信任危机。对此,后文将会讨论。

黑名单和白名单的自组织(图片由作者提供)

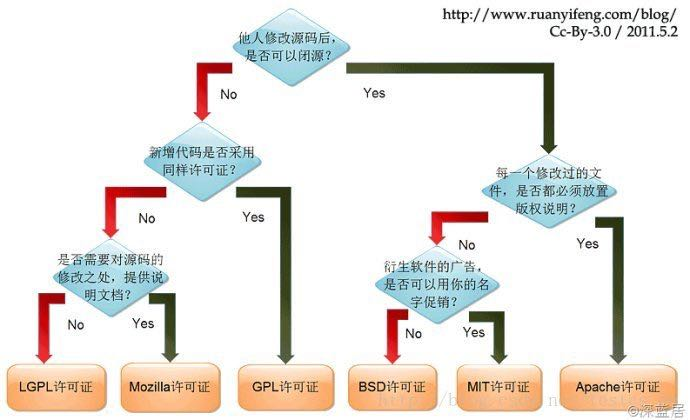

(二)反996协议与国际合作

除了“黑名单”、“白名单”以及群众踊跃的参与举报对于不遵守劳动法实施996工作制的企业起到了威慑作用以外,项目的贡献者们也提议起草一份独特的开源软件协议,即“反996协议”。该协议获得了多方协助,由笔者们起草了现行1.0版本。该协议学习借鉴了MIT开源许可协议[MIT License],GNU公共许可协议[GPL,GNU Public License]等著名开源协议,尝试将优秀的开源软件作为“斗争”的一环——具体原理如下:当某开源软件使用了“反996协议”作为授权协议,使用该软件的公司必须遵守协议内容,包括一些保护劳动者权益的条款,例如:

个人或法人实体必须严格遵守与个人实际所在地或个人出生地或归化地、或法人实体注册地或经营地(以较严格者为准)的司法管辖区所有适用的与劳动和就业相关法律、法规、规则和标准。如果该司法管辖区没有此类法律、法规、规章和标准或其法律、法规、规章和标准不可执行,则个人或法人实体必须遵守国际劳工标准的核心公约。

个人或法人不得以任何方式诱导或强迫其全职或兼职员工或其独立承包人以口头或书面形式同意直接或间接限制、削弱或放弃其所拥有的,受相关与劳动和就业有关的法律、法规、规则和标准保护的权利或补救措施,无论该等书面或口头协议是否被该司法管辖区的法律所承认,该等个人或法人实体也不得以任何方法限制其雇员或独立承包人向版权持有人或监督许可证合规情况的有关当局报告或投诉上述违反许可证的行为的权利。Anti-996-License,2019,参见https://github.com/kattgu7/Anti-996-License/blob/master/LICENSE_CN_EN,2019年11月9日查阅。

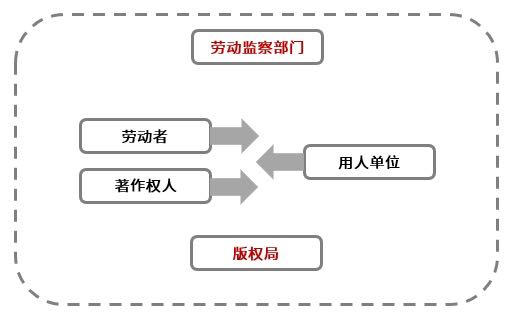

当企业使用了“反996协议”开源的软件,而不遵守以上许可协议的内容时,其不光违反了雇佣关系所在国所在地的劳动法(往往由当地劳动监管部门管辖),也同时违反了与采用“反996协议”的开源软件开发者、版权持有人的软件授权许可协议(可以由软件开发者、软件版权持有人所在地的有关部门监管)。一般来说,单个劳动者在与雇主的协商中处在相当的弱势地位,而“反996协议”则引入了劳动者一方的盟友,即和劳动者没有实际关系,但处于共同阵营的软件开发者、版权持有人、“专利讼棍”以及版权与专利监管部门,并且给予了这些同盟方潜在的好处(即知识产权侵权赔偿,往往相对于劳动赔偿数额巨大)。由于雇佣关系发生地的有关部门往往与当地的大型企业有一定利益关联,通常无法做到不利于企业、乃至恪守中立的监管,即使支持劳动者要求处理企业超长工作时间,违反劳动法的行为,也难以进行具有威慑力的罚款和处罚;而采用了“反996协议”的软件版权持有人在理想情况下,只要证明企业违反了劳动法(如基于当地有关部门的轻微处罚),就可以于无关联的第三地进行关于知识产权侵权的,具有威慑力的法律诉讼。

(图片由作者提供)

若想让设计初衷是弥合各地劳动法规差异,解决部分国家企业违反劳动法成本过低的“反996协议”起到作用,无论从采用协议,还是帮助推广,必然要依赖于国际社区的其他程序员群体的支持(大公司雇员以及偏向自由职业的社区贡献者)。或者说,整个996.ICU运动从一开始在各国网络空间的传播,以及对持续讨论社区的保驾护航,无一处不需要国际社区的合作与支持。在2019年3月至5月期间,当“996.ICU”被各国程序员热议之时,著名编程语言派森[Python]的发明者吉多·范罗苏姆[Guido van Rossum]率先发声“996工作制是反人性的”G. Rossum的推特,参见https://twitter.com/gvanrossum/status/1111628076801236993,查阅于2019年内11月9日。;当各国媒体对“996.ICU”话题越来越关注,微软公司内部的程序员团体MSWorkers也发起联名信支持996.ICU运动,并督促控制Github的微软公司继续保持中立,保持Github不删除或限制996.ICU代码仓库的访问权限R. Chan, 2019,微软公司和GitHub公司的一些员工站出来声援中国技术工人抗议臭名昭著的“996”工时。参见https://www.businessinsider.com/microsoft-github-employees-stand-up-censorship-china-996-work-schedule-2019-4,查阅于2019年11月10日。。这一系列的自发的,富有创造力,且去中心的国际主义支持和声援也是996.ICU运动能起到如此巨大的影响力的原因。

(三)再谈996.ICU运动的本质

从996.ICU运动的发起、通过自我组织形式扩大,到具有法律、政治科学、经济等背景的专家的无偿参与贡献,以及国际社区的参与,这历程充分展现了各国程序员、从业者,乃至全社会被996工作制压迫的劳动者的同仇敌忾。也不难发现,这场运动的本质就是一场以程序员为主的劳动者的“工人运动”。程序员职业的劳动者们的劳动果实主要是计算机程序的源代码,此处可以简单类比为处理信息的“机器”;“机器”即是劳动果实,也是他人劳动的生产资料和工具。而不管是“自由与开源软件运动”中发明的“copyleft”[著佐权],传染性开源的GPL系列,还是完善中的“反996协议”,在劳动价值论的视角看来,都是通过各种现行的法律手段,在某方面限制“自由/开源软件”这一劳动果实的使用方式。因此在软件上采用“反996协议”,实际上也可以看作是某种程度的“捣毁机器”的“罢工”行为,并且“反996协议”还包含着“只授权给遵守法规,采用合理劳动制度的企业/团体”,这又类似于某种“工会”,代表劳动者与对欺压劳动者的企业进行谈判;同时又具备部分“合作社”的特征,即欢迎同一阶级,认可相同工作制度、目标的劳动者一起参与,如免费使用采用了“反996协议”的软件作为生产工具。

从这样的角度去观察996.ICU运动的本质,那就是一场去中心化的、自发的、跨国的,基于互联网和各种新技术构建的平台上的“工人运动”。这些技术和平台包括分布式的Git系统,以及不可篡改的存证区块链系统,本身确保了运动整体很难被一个单一点的问题所影响。理解了996.ICU运动本质,后续也带来一些值得探讨的问题——程序员作为具有特殊技能的劳动者群体,劳动果实是其他程序员或者各行各业进行生产的“工具”,是否有必要给这些工具加上道德标准?虽然使用“许可协议”效果有限,但我们也看到了诸如反对软件武器化的“道德化软件”思潮。从另一方面来说,在现在的网络社会中,特别是略有成就、自有平台的大公司来说,程序员创造的这些软件工具最大的用处是收集、调配更底层的劳动。最显而易见的例子是优步[Uber]、外卖软件等“共享经济”软件——此时受到程序员的劳动成果,即算法与程序支配的劳动者是司机;不那么明显的是泰拉诺瓦所谓的“数字劳动”,或者是埃里克·波斯纳[Eric A. Posner]和格伦·韦尔[E. Glen Weyl]的“数据即劳动”[Data as Labor],E. A. Posner & E. G. Weyl, Radical markets: Uprooting capitalism and democracy for a just society, Princeton University Press, 2018, p. 205.即互联网上几乎每个服务的用户都是平台的“数字劳工”。目前,对优步司机、外卖送货员的状况和其在欧洲、美国的工人运动有相当多的论述;但如何使得程序员群体,即具有生产数字生产工具技能的高级劳动者(一部分程序员甚至可以称为“数字小资产阶级”)、普通用户群体(即为这些数字生产工具提供数据原材料的数字劳工)和这些底层的劳动者(即优步司机等)产生共鸣?总之,如果普通用户和底层劳动者不能意识到自己和参与“996.ICU”的程序员的利益相关性,那“996.ICU”的短暂成功就很难在更大尺度、更现实的角度继续下去。而对于更大规模的劳工运动的成功,探讨历史上自由与开源软件运动在今日的延续,和研究数据主权、数据即劳动都是不可或缺的。

三、自由与开源软件运动的延续、数据主权与劳动价值的探讨

(一)自由与开源软件运动的起源和现状

自由与开源软件运动当今经常被行业内外简称为“开源运动”,而自由与开源软件则被简称为“开源软件”。实际上,“自由软件运动”是整个运动的起源。自1970年代起,自由软件思潮盛行于“黑客文化”圈与美国学术届,在1983年,理查德·斯托曼[Richard Stallman]正式发布GNU计划,创立了“自由软件基金会”[FSF,Free Software Foundation]。自由软件的概念与“专属软件”[Proprietary Software]对立,斯托曼旗帜鲜明地反对巨头垄断企业将软件私有化、专属化,他认为软件,特别是源代码,应该是能自由获取、自由研究和改写的。斯托曼也很快将自由软件运动的政治理想付诸实践,率先提出了自由软件的四种自由——使用、学习、分享和改进。他也完善了著佐权的概念,发布了传染性开源的GPL协议——即使用GPL协议代码组件的软件也要被“传染”,亦采用GPL或兼容协议。他的观点和一系列宣讲引发了早期极客团体极大的支持,并且仅靠有限的捐款和志愿者人力基本完成了GNU(含义为 GNU Not Unix,代表“GNU并非Unix”,Unix为当时AT&T开发的著名操作系统)围绕建成了操作系统和一系列的工具链(其中操作系统内核为GNU计划外的Linux[林纳克斯],由著名程序员林纳斯·托瓦兹[Linus Torvalds]创立,但也采用GPL协议开源)。

理查德·斯托曼在自由软件基金会的主页上如此写到:“我们的社会正越来越依赖计算机,我们使用的软件对保证未来社会的自由至关重要。自由软件使我们能够控制我们使用的技术,让技术造福个人和社会,而不是让技术被商业公司或政府控制,用来限制或监视我们。”自由软件基金会,2019,参见https://www.fsf.org/about/,2019年11月10日查阅。但反对者的批评和分裂随之而来,怀疑者将他的观点以及传染性开源的做法称为“信息共产主义”[Info-communism],Milton Mueller, “Info-communism? A Critique of the Emerging Discourse on Property Rights in Information”, TPRC, Aug, 2005, p. 1.分裂者认为自由软件运动过于浓重的意识形态实际上对于行业的生产进步起不到任何作用,最终在1998年2月正式诞生了由“OSI”(开放源代码促进会,Open Source Initiative)为代表的开源软件运动。诚如理查德·斯托曼在GNU官方问答所言:

不过,这只是分裂社区的一个次要因素。社区最大的分裂在于欣赏自由软件作为社会和道德问题并认为专属软件是社会问题的人(自由软件运动的支持者)和那些只讨论实际利益并只把自由软件当作有效的开发模式的人(开源运动者)之间的分裂。这种分歧不只是名称的问题——这是基本价值观的不同。社区看到和思考这个分歧很重要。“自由软件”和“开源”这两个名字就是这两部分的旗帜。GNU/Linux问答- GNU工程,2019,参见https://www.gnu.org/gnu/gnu-linux-faq.zh-cn.html#divide,2019年11月10日查阅。

(图片由作者提供)

时至今日,开源软件的声浪早已超过自由软件,任何开源会议上赞助商也由各大著名互联网、软件公司为主。对于新生代欧美程序员来说,使用“开源”一词非常常见,讽刺的是,著名代码托管网站Github的代码库会是求职简历上出现展示“工作能力”、“开源协作精神”的重要一环。

实际上,在互联网,特别是万维网[WWW,World Wide Web]在1990年代中期逐渐普及成为新时代人人上瘾的新世界之后,自由软件运动的重要性便极大地降低了。在21世纪的第十九年,虽然仍然有非常重要的互联网组件采用GPL协议开源,但相对于当时无偿努力共建GNU操作系统和周边工具链的创举,软件行业很难说出自由软件基金会和GNU,乃至自由软件阵营对于互联网有任何影响。虽然GNU/Linux操作系统是行业各大云服务提供商几乎唯一选择大规模应用的方案,但这丝毫不妨碍巨头们用垄断地位来决定为哪家公司提供或不提供什么样的服务。比如互联网档案馆[Internet Archive]和旗下的“时光机”[Wayback Machine]等服务存储了超过10PB数据,但却选择在多地自建数据中心——因为如果将数据存储在亚马逊云计算服务[AWS,Amazon Web Service]中,即使其服务器集群采用了自由软件的方案(事实上很多云服务商如此),最终是由其掌握什么数据可以(或不可以)访问,什么数据需要提前交由联邦政府审核——这就像是软件时代的专属软件以知识产权保护的名义阻止用户使用私有API[应用程序接口],禁止研究相关的代码,甚至任意禁止其他软件使用自己软件的API,而用户束手无策一样。在1990年代,自由软件与专属软件抗衡时期,要解决的问题之一是,即使用户购买了这台计算设备,但并不真正“拥有”这台设备。而今天,即使所有用户设备,乃至所有的服务器都使用理查德·斯托曼同款的笔记本电脑(龙芯上网本,其连BIOS[Basic Input Output System,基本输入输出系统]和硬件驱动都是自由软件),我们的“自由”也止步于计算设备本身,一旦连接浏览互联网上的任何服务,其中心化的拓扑结构与“服务器-计算设备”的权力结构使得我们在互联网上的自由停留在可笑的“截图存证”式自由。

(二)自由与开源软件运动、数据主权的劳动价值论分析

本节我们试从劳动价值论的角度去分析自由与开源软件运动以及数据主权思潮,以及归纳这些看似独立的运动、思潮与“996.ICU”之间的关系。

从上一节与前文对于“反996协议”的介绍已经大体介绍了自由软件运动、开源软件运动,以及一些关心软件是否符合道德的“道德软件”之间的历史沿革。即理查德·斯托曼等人认为技术作为未来生活重要的组成部分,应该开放、自由;而最终专注于解决效率、开放工作的开源软件问题取得了更大的话语权。而在互联网时代,我们的不自由则几乎与原来自由/开源软件要抗争的对象无关,更多的是用户失去了对自己数据,乃至“劳动”的掌控权,“可以预期,随着智能设备、互联网和数据挖掘技术的进步,数据标注将更加隐蔽。届时,我们的生命活动将直接变成一种泰拉诺瓦所说的免费劳动”。夏永红撰,〈 人工智能时代的劳动与正义〉,载《马克思主义与现实》,2019年第2期,第122页。

从劳动价值论的角度分析,自由软件对抗专属软件巨头的运动,实际上是一种要求生产资料,特别是劳动资料的生产工具进行特殊公有化的运动。对采用著佐权协议(如GPL协议)的软件,劳动者(程序员)进行贡献的过程即是生产一种不排他性占有的生产工具,该种生产工具(源代码、程序)虽然任意劳动者都可以使用(如人人都可以使用GNU/Linux,并免费获取源代码),也允许使用该种生产工具去生产任意其他的生产工具(如使用GNU/Linux操作系统撰写一篇教学操作系统架构的教材),但唯独不允许将该种生产工具的任意部分或者整体作为直接的劳动对象,生产新的生产工具,除非以该种生产工具的任意部分或者整体作为劳动对象新生产的生产工具也属于公有,这即是“传染性开源”的本质——将生产工具收归公有,并允许随意使用,但仅限制将生产工具直接作为劳动对象生产非公有的生产工具。此处其实也有例外情况,如所谓“Clean Room实现”——即程序员A将甲软件源代码(通常是一个函数或者一个API)熟读后告诉程序员B“甲软件的功能和用法如此这般”;而程序员B以此为模板再实现一遍。单纯以马克思主义劳动价值论的观点来看,“Clean Room实现”不违反GPL协议的本质——程序员B能应程序员A的要求实现甲软件是因为“劳动过程结束时得到的结果,在这个过程开始时就已经在劳动者的表象中存在着,即已经观念地存在着”[德]马克思著,《资本论》第1卷,人民出版社,2004年,第208页。;“Clean Room实现”需要程序员B的劳动(认知加工),远多于直接使用甲软件已有结构扩写,因此大部分的公有资料并没有“流失”,而是成为了劳动者的生产技能。

而996.ICU运动和其中诞生的“反996协议”,也可参照上文分析,去掉了“传染性”,但实际上要求使用该生产工具生产需要符合某种“正义性”,关心使用该生产工具的劳动者(即使用企业需遵守劳动法等)。但对于使用这些协议的生产工具加工的劳动对象,GPL和“反996协议”都不关心——这也解释了为何互联网时代到来之后自由软件运动就很少诞生过标志性的里程碑。在前互联网时代,使用软件作为生产工具加工的劳动对象往往是劳动者本机上的资料、数据,而如今被加工的劳动对象是来自于全世界状似“无主”状态的数据。在劳动对象的基本私有制都得不到保证,甚至处在互联网巨头争相圈地,实施“数据封建制”,在此阶段下,无论多么精密巧妙,雄心勃勃的设计,都无法单独使得软件、互联网世界的生产工具的公有化变得现实且可扩展;而无论生产工具的生产者们(即具有特殊技能的劳动者,程序员)关于争取自己的利益能取得多大的声浪,引发多大的运动(如“996.ICU”),如果不团结尚且处在封建状态的生产数据的劳动者,就是在忽视现今网络社会的主要“劳资”矛盾——那单独争取自己群体利益的劳动者运动也必然会逐步收缩。

(三)密码学、区块链和去中心化自治组织的实验

在上一节的归纳中,笔者们认为,如果不解决数据“封建制”的问题,那一切关于如数字与网络空间的生产工具公有化和保持正义原则(即“道德软件”)的运动都是超前的,难以获得成功果实的。在数字与网络空间中,要率先确保关键生产资料实现私有制和确立广泛的资本主义制度才有可能逐步进行有长期效果的公有制改革。建立数据的私有制难以只依靠于互联网本身的结构——由于互联网本身的拓扑结构,进行高效网络连接和数据交换的方法是依靠一些中心化的服务器,即必须依赖于一种垄断的生产资料,而这一点虽然有进行“去中心化互联网”的多方尝试,但短期内很难有任何效果。而数据本身的特性(作为一种数据劳工生产出来的产品,容易无成本复制)使得使用密码学手段加密成为了数据私有化的唯一一种方法。

关于密码学与“数字劳动”、数据私有化的关系,可以这么理解:在现代社会私有制形成以来,各国都对于私有财产立法确保在符合社会利益的边界下不受侵犯;对于大部分的财产,也不具有可转移、可复制性,通过物理世界的“锁”和社会的暴力执法机关都能得到一定保护。而在数字世界,绝大部分的数据都是可以轻易转移、复制的,基于互联网本身的拓扑结构和数据传输速度等物理限制,大部分数据都无保护地托管于巨头的平台或数据中心。在这种情况下,加密数据是大大提高对自己数据和“数字劳动”的保护武器,“加密容易,解密难。[……]强大的密码术能够抵抗无限施加的暴力。任何暴力都无法解决一道数学问题”。[澳]朱利安·阿桑奇著,《密码朋克》,中信出版社,2017年,第8页。

通过广义的密码学,包括区块链等技术,任何“数字劳工”只需要简单的计算就可以宣布数据的私有权,保护自己的数字劳动,因为如果加密了数据,并在本地保存密钥,如脸书[Facebook]这样的巨头是否在服务器上保留数据副本就变得无关紧要,因为在没有密钥的情况下,脸书根本无法解读这些数据,而每一个个体形成了关于自己的“数据主权”。可惜的是,虽然现代密码学诞生已有一些时日,但由于各国立法机构的阻挠,甚至将加密技术作为军火限制出口Bernstein v. US Department of Justice,2019,电子前沿基金会[EFF, Electronic Frontier Foundation],参见https://www.eff.org/cases/bernstein-v-us-dept-justice,2019年11月10日查阅。和体验问题,这些技术并没有获得大规模的用户应用。今天的数字世界处在数字私有制和数字资本主义的“黎明”之前,尚处在“赛博封建”制度,作为数字劳工的用户只能在微信、脸书等平台(可以比做“封建领地”)上进行免费劳动,甚至无法意识到自己的数据劳动,进行着“玩乐劳动”。Trebor Scholz, Digital labor: The Internet as playground and factory, Routledge, 2013, p. 1.

(图片由作者提供)

回顾本文关于程序员群体的“996.ICU”和更早时代的自由与开源软件运动,早期的自由软件先锋和“996.ICU”参与者都一致认为软件或者说任何数字生产工具都不应该被企业、政府垄断,且应该具有某种公有、合作社性质。这些发动运动群体反对剥削程序员的和其他群体的(数字)劳动成果,但吊诡的是,当今程序员的主要工作即是担当其他数字劳工的“监工”或者建造更加完善、“好玩”的“封建平台”。程序员勇于为自己的不公正的工作制度发声,但似乎并不介意用户被程序员设计的程序和算法所诱导,不停地刷短视频、氪金,被大数据和机器学习偷取数据——甚至可以说互联网用户由于上瘾正在“996”,而程序员作为“监工”,只在争取自己八小时工作制的权利。

那么,有没有一种让程序员不做“监工”,真正能和更为底层更加广大的数字劳工真正联合起来的方法呢?过去的问题在于,除非替类似Linux基金会、电子前哨基金会等非盈利阻止工作,否则这些不做“监工”的程序员只能选择自由职业,只能保持小圈子不说,没有多少人愿意牺牲基本的收入问题。最近几年内,基于区块链的去中心化自治组织[DAO]实验值得关注——比如构建一个去中心化的社交平台(如Steem.com),用平台基于区块链的发行加密货币对于参与社交的任何人给予发帖奖励,给予贡献代码的程序员同样的加密货币,使得平台拥有者、用户、程序员/开发者互相合作、制约;另外还有实验构建一个风险投资基金(The DAO,VentureDAO等),由用户匿名众筹注资,投票代理交由管理人管理,由注资金额获得的通证[Token]分享收益(分红),模拟成熟的养老金投资管理模式。可惜的是,这几个实验纷纷夭折,完全独立的去中心化社交平台要么无人使用,或者加密货币投资者与实际开发团队产生巨大纷争;The DAO则因为黑客漏洞损失了数亿美元,最后不得不分叉其底层区块链。其实,即使这些项目短暂成功,其逻辑内核——“离开现有脸书等平台,创造新平台,迁移数字居民,并且用自己的加密货币,自给自足”与罗伯特·欧文[Robert Owen]等人的“新和谐”[New Harmony]公社实验相似,只是将其换到数字世界而已,对于原有巨头无论是996形式、还是数据剥削,几乎没有威慑和博弈的空间。

在探讨了这些新的实验和观点之后,笔者想要通过一些实践和实验抛砖引玉,尝试同时联合程序员以及更底层的用户等数字劳动者。试想这样一种场景:以脸书为例,直到目前,脸书处在“数据封建”状态,即本平台的数据(生产对象)难以向其他平台流动,而本平台的互联网空间常驻“网民”则必须无时无刻向平台搭建者脸书提供劳动,否则就不得继续享用该“封建平台”,而任何迁移行为伴随巨大的沉默成本(如,难以迁移社交关系)。假设有一软件“面具书”[Maskbook],能在让用户不离开脸书平台的情况下加密自己数据(如贴文、点赞),并且不会影响脸书的使用体验,又可以让发贴者的脸书好友解密——那么这种加密即能让数据走向私有制,又在不断影响脸书的数据庄园生产数据的能力(无法解密、无法进行机器学习等),可以将其认为是一种捣毁平台机器,阻止生产的罢工。有趣的事在于,这样的罢工或者“数据工人运动”的发生场地可以就发生在脸书等公司的平台之上,十分类似于在工厂发动的传统罢工,而这些活动能影响到的规模和范围远超“996.ICU”。如果学习“996.ICU”的自我组织经验,以类区块链平台来抵抗脸书的审查,并且将整场运动的组织彻底转为DAO,那程序员既身为提供生产工具的高级劳动者,又因为已经具有保护自己数据劳动的专业技能可以称为“数字小资产阶级”。程序员等“先锋队”可以像数万人一同协作建成Linux操作系统一样,源源不断地赋能面具书这样的平台,以自己的专业技能推动更大规模的罢工机会和更新的、符合正义原则的价值转移机会。而最终,这样的DAO就会演变为“赛博工会”,就如同现实世界的工会一样,为每一个成员(用户和程序员)争取利益,包括非996的工作制,以及更广大意义上的数据私有制,甚至是向脸书这样“平台资本家”要求提升用户“工资”真正给数据付费。

(图片由作者提供)

只有在以下的情况下,生产工具的创建者(程序员)、数据劳工(用户)等才能站在一起——程序员通过贡献一系列能赋能全体数据劳工对数据进行私有化的开源软件,以密码学将广义的数据劳工的劳动结晶——数据,进行私有化,通过区块链等技术来进一步推进数据的资本主义私有制,才能最后通过DAO形成一种广义的工会,对于目前“平台资本主义”的剥削进行持续不断的抗议。

结论

本文探讨了回顾了“996.ICU”的发起与进程,以及其作为程序员这一类数字世界的高级劳动者的工人运动的本质。再结合上世纪末,自由与开源软件运动的兴起与互联网浪潮之后该运动的妥协与衰退,笔者们以劳动价值论的视角来进行了一些观察分析。数字世界,或者说赛博世界亦存在类似于程序员这样的具有“先锋队”属性的数字劳动者,然而怎么样剔除程序员的“数字小资产阶级”软弱性,联合更底层的用户成了一个悬而未决的难题。最终笔者们通过一个思想实验认为,程序员必须批判性地了解互联网时代最大规模之一的压榨剥削——数据剥削,并且通过结合区块链等新兴技术和数据主权思潮,加之程序员群体已有的自由软件社区和精神,联合更大规模的底层数据劳工,一同进行更大规模的运动,才能保留“996.ICU”和自由与开源软件的运动的成果。